作者:莲溪博士 原载:皮皮虾

12. 九十年代中后期:决战加州

加州是美国人口最多的州。加州公校系统对教材的选择直接关乎开发商和出版商的决策,进而很大程度上决定了其它州的教材选择。对于教材出版商和相关产业链上的利益集团来说,得加州者得天下,加州是进步教育家及相关利益集团的最重要的战场。

1996年初,国家教育进步评测 (National Assessment of Educational Progress,NAEP)的结果公布了,加州4年级学生的成绩在参加评测的40个州中居倒数第二,仅排在密西西比的前面。加州州立大学系统的23个分校中,新生入学数学测试的不及格率从1989年的23%逐年上升到1997和1998年的54%,大学不得不投入越来越多的财力物力人力为新生开设数学补救课程。1996年底开始,一项国际评测Third International Mathematics and Science Study (TIMSS)的成绩陆续披露,美国3、4年级学生的数学成绩和国际平均水平相近,12年级学生成绩在所有参加测试的国家中稳居底部。面对如此惨淡成绩,教育专家们纷纷发表评论,认为是各学区对NCTM标准所推荐的教学法执行不到位才导致学生测试成绩不佳。

九十年代中期,一场类似于数学领域的去内容化的花架子英语教学改革运动“whole language learning”失败了,公众对英语教改的批评延伸到对数学教改的批评。各地反抗NCTM标准的草根运动风起云涌,不断滑坡的学生测试成绩令政治家和教育官员们实在脸上无光,于是州政府下决心修订加州1992和1994数学标准,提振加州基础数学教育。

1995年,加州学区大总监(Superintendent of Schools)成立了由25名成员组成的数学工作组,负责推荐改进全州数学教育的方案。加州州立大学洛杉矶分校的数学教授Wayne Bishop不能认同该工作组无休止地讨论构建主义的教学方式,于是公开声明退出工作组。数学家Henry Alder在加州教委演讲时,建议对加州1992数学标准进行全面重写而不是修补,并提出重写标准的人员不能尽由那些参与先前标准制定的人员组成,而是应该听取多方面意见,让数学家参与其中。

1997年1月,一个通过政治程序任命、没有专业人士参与的“学术内容和成绩表现标准委员会”(Academic Content and Performance Standards Commission )被委派负责为加州撰写新的数学标准。新的加州标准必须在年底前通过方能生效,该委员会在法律所限的最后一分钟才向加州教委提交了标准草案,盘算着加州教委在剩下的短短时间里难以将之付诸讨论或修改,只能将之通过生效。

加州教委官员发现提交上来的草案零散杂乱且数学错误比比皆是,于是向斯坦福大学数学教授Gunnar Carlsson,Ralph Cohen,Steve Kerckhoff和James Milgram求助。在短短几个星期内,几位数学家重写了标准,纠正了原方案中的100多个数学错误,并在新标准中对教学方法保持中立立场,即教师们只要把各年级该学的数学内容教完,可以自由选择教学方法,包括进步教育家宣扬的种种方法如problem solving、 inquiry-based等。这份由数学家修订的加州数学标准于1997年12月被加州教委批准采用。1998年,Fordham基金会对来自46个州和哥伦比亚特区加上日本的数学标准进行了独立评估,加州数学标准得分最高,甚至排在日本之上。加州伯克利大学数学教授Hung-Hsi Wu也对提交至加州教委的前后两份数学标准作了细致比较,同样发现前一份由教育专家们撰写的标准草案错误百出,而数学家同行们编制的标准严谨清晰。

眼看加州失守,教育专家们奋起反攻。1998年2月,NCTM在其新闻公告的封面文章写道:“加州的数学教育在去年12月遭受重创 — 在商界、社区和教育领导者们的一片抗议声中,加州教委会一致通过了新的数学标准。该标准只强调基本技能,忽视创造性解决问题、程序式技能和批判性思考”。NCTM主席Gail Burrill措辞严厉地致信加州教委:“不应该用昨日的课程内容来教育今天的孩子以应对明天的挑战!中小学数学课程不应该缺乏远见,拘泥于有限的方法步骤的讲授却对现实的需要和技术的进步视而不见。加州的孩子们有权利得到更多!”NSF也严厉谴责加州背离了构建主义。NSF的教育与人力资源助理长官Luther Williams以公函致信加州教委,声称加州教委启用新的数学标准使得之前为提高解决问题和批判性思维能力的努力付诸东流,此举措是短视的,长期看必将危害加州孩子们的数学素养。

来自非数学界对加州新数学标准的谴责雪片一般飞来。国家教育和经济中心(National Center on Education and the Economy,NCEE)副主席Judy Codding在大会上宣称:“我决不让新加州标准进入教室 — 我将为此而战!”。加州州立学区大总监Delaine Eastin 斥责斯坦福数学家们撰写的标准“愚笨”,是决意向死记硬背和轻视思考的回归,并抱怨新标准“居然不允许六年级之前的学生使用计算器”。加州大学、加州州立大学和加州社区大学系统的各校区的学术参议(Academic Senates)主席们也加入了这个反对新标准大合唱,他们中没有一个是数学家,却发表了一个谴责新标准的联合声明,宣称“数学界的一致立场”是反对新标准,支持被否决掉的那份标准。

数学家们被逼无奈,于是加州各大学和学院的100多位数学家联名发表了一封支持新标准的公开信,签名者包括加州理工大学、斯坦福大学、加州大学和加州州立大学几所分校及一些社区大学的数学系主任和数学教授,著名数学教师Jaime Escalante也在签名之列。

这封公开信里吐露了双方争论的焦点之一是要不要在一位数除法之外还教除数为两位数以上的竖式除法。后来两位数学家专门撰文,向教师们详细解释了数学中竖式除法的重要性。

谣言不攻自破。加州继续开发K-12年级数学教育框架,斯坦福数学家James Milgram和UC Berkeley数学家Hung-Hsi Wu参与了这份数学框架的许多章节的撰写。该框架于1998年12月被加州教委采纳。同时,加州成立了有数学家参与的教材评审与选用小组,评审各学区的候选数学教科书。

虽然加州教委公布了符合新标准的教材,来自各学区的抵制却相当顽强。学区领导们依然仰望来自NCTM、NSF、NCEE的指导意见。一个关注教育不平等问题的非政府组织的主任Guillermo Mendieta甚至为了在洛杉矶联合学区推行NCTM标准的Integrated Math、MathLand等教材而威胁要绝食抗议,他的威胁得到了学区委员会主席Genethia Hayes的支持:“我将与我的同事们竭尽全力大声疾呼,绝不让这扇对非白人孩子的特别有意义的大门关上。我坚信认为这是一个关乎社会公正的问题 ”。在进步教育家们的负隅顽抗下,直至2001年,洛杉矶联合学区才放弃了声名狼藉的Mathland等NCTM标准的教材,启用加州教委公布的合格教材。

高标准的教科书在学生的数学学习中起着至关重要的作用。自加州采用1997标准之后的近十年里,各学区学生的数学成绩稳步提高,60%的学生在7、8年级开始学习代数,这样的进度保证他们能够在将来的11、12年级里学习高级数学课程。数学家Wayne Bishop等参与了这段时间某些学区的数学教材的选取工作,他开心地告诉笔者,在一些学区他们可以一票否决那些水货教材。麻省的2000年数学标准是由哈佛数学家Wilfried Schmid领头撰写的,到2005年该州学生在国际数学测试中的成绩已经靠近国际最高水平,仅仅排在新加坡等几个国家之后。明尼苏达州一直坚持自己的严格的州立标准,因而明州学生的国际统测的成绩一直有竞争力。

13. 九十年代末:教育部亲燃战火,数学家众志成城

1998年1月,面对全国上下不断燃起的数学战争之火,美国教育部长Richard Riley 在两家数学协会American Mathematical Society 和Mathematical Association of America的联合会议上致辞,希望各方平息战火。此时的Riley先生未曾料到,不到两年之内,由他领导的教育部亲自点燃了一把更大的火,将数学战争推向高潮。1999年10月,美国教育部宣布向全美15000个学区推荐以下10套“典范性(Exemplary)”或“很靠谱(Promising)”的数学教材:

“典范性”教材:Cognitive Tutor Algebra;College Preparatory Mathematics (CPM);Connected Mathematics Program (CMP);Core-Plus Mathematics Project;Interactive Mathematics Program (IMP);

“很靠谱”教材:Everyday Mathematics;MathLand;Middle-school Mathematics through Applications Project (MMAP);Number Power;The University of Chicago School Mathematics Project (UCSMP)

几个月后,教育部又在这个清单上增加了两套符合NCTM标准的“很靠谱”教材:I Can Learn 和Growing With Mathematics。

这份教材推荐清单出自一个教育部任命的专家小组,其中有NSF助理会长 Luther Williams和NCTM前主席Jack Price。小组成员中的数学家 Manuel Berriozabal后来发表公开声明不支持这十套教材。这些教材大多是已经在全国各地频频引起众怒的空洞无物的教材。1999年11月18日,四位数学家David Klein、Richard Askey、James Milgram和Hung-Hsi Wu起草且220名数学家签名的“致美国教育部长Riley先生的公开信”(http://www.csun.edu/~vcmth00m/riley.html)以付费广告的形式登在华盛顿邮报上,签名者绝大多数是全美各大学的数学教授,还有一些物理系、计算机系教授,其中包括7名诺奖得主和菲尔兹奖得主,还有许多一流大学的数学系系主任,支付广告费用的是Packard Humanities Institute。公开信中写道:

……决定这份教材推荐清单的专家小组里没有正在从事数学研究的数学家,而主流数学家、科学家与推荐这份教材清单的专家们对数学教育有着截然不同的观点 — 例如专家组成员之一Steven Leinwand曾撰文说:“如今我们应该认识到,对于许多学生来说,真实的数学能力与熟练掌握多位数纸笔演算的方法,这两者是互相排斥的。事实上,今天我们应该承认,继续向学生教授这些技能不但无此必要,而且会适得其反、甚至是全然危险的”。主流数学家们对此看法实在不敢苟同。相反,数学专业期刊中的以下声明代表了数学界的观点:“我们想强调算术的标准算法不仅仅是‘获得答案的途径’,它们本身具有理论和实际价值。简而言之,所有这些计算方法是学习代数的预备知识,因为数的运算和多项式的运算两者具有很强的相似性”。早在教育部发文推荐这十套教材之前,著名大学的数学家和科学家们已经对其中的几套教材表示反对意见并指出它们的严重数学缺陷……我们相信由美国政府面向全国推荐这十套教材是不成熟的举措。我们敦请阁下撤销对全部十套“典范性”和“很靠谱”教材的推荐,并向公众公布这一撤销决定。我们进一步恳请阁下在将来教育部评审数学教材时邀请广受尊重的数学家参与其间。此举之前,我们建议各学区不要以“典范性”和“很靠谱”的字面含义来看待被推荐的这些教材,并且在选择数学教材时请谨慎行事。

针对这场“数学家对教育界的集体围攻”,NCTM则高调表示对所有十套“典范性”和“很靠谱”教材的无条件支持。NCTM执行董事John Thorpe在他于1999年11月30日致教育部长的信中写道:

“……NCTM董事会希望告知您我们对于教育部专家小组的工作、对于他们甄选教材使用的标准、甄选的程序、以及他们最终决定的推荐书目的质量和恰当性都毫无保留地支持……深感失望的是,这么多著名的意愿良好的数学家和科学家选择站在攻击专家小组的一方。但是我们注意到,这份公开信仅仅代表了为数甚少却大肆发声的数学家和科学家的意见,他们中的许多人对中小学数学没有直接的了解,也不知如何使课程适应所有学生的需要……遗憾的是,正当NCTM勤勉且成功地与各级数学老师和数学家们合作制定中小学数学教育的高标准时,华盛顿邮报广告的作者们却抱定决心单方面破坏专家小组们推荐的典范性和很靠谱的教科书目……这些教材已经在成千上万名年轻人里产生了积极效应,我们期待未来数年中百万千万的年轻人从中受益。我们不能理解,为什么这些事实让那些在公开信上署名者们惴惴不安。部长先生,NCTM董事会相信教育部的教材推荐是一项重大举措,我们感谢您和您的同仁对专家组的支持并期待继续与你们合作,为了我们国家青年的未来”。

一套名列“典范性”教材之一Core-Plus的Western Michigan Univerisity的制作者们,在他们的网站上写道:“Milgram先生有着强烈的反对课程改革的计划,也是新加州数学标准的领导者,该标准受到数学教育界的广泛批评,是一种倒退”。

2000年4月,NCTM推出了新版数学标准,此标准基本上是其1989标准的翻版,只是删除了一些过于激进的言辞,略微强调了算术方法和运算能力的重要性。

2006年,国家数学顾问组National Mathematics Advisory Panel成立,负责向总统和教育部长提供改进数学教育的政策建议。由小布什保守政府任命的17个顾问组专家中,5个是签署1999年致信教育部长公开信的签名人之一。而1999年教育专家团推荐那些“典范性”和“很靠谱”的教材的专家团是民主党政府任命的。两届专家团成员意见截然对立,也反映了美国政府两党之间对于教育的政见分歧。

数学家们的抗议给各地抵制NCTM标准教材的家长们带来了鼓励。数学家的这封公开信后来成了家长们反对低劣教科书的指南和依据。数学家们发出的呐喊,坚定了此后几年里加州教委执行1997数学标准的决心,教育部推荐的那些教材,没有一本入选加州教委向各学区的推荐教科书之列。

哈佛大学数学家Wilfried Schmid反思了数学家和家长们对抗进步教育专家的斗争为何如此艰难:“在教师和数学教育专家中,前卫的改革家是最活跃的,他们的喧嚣淹没了那些对激进改革持怀疑态度的人们的声音。数学家和科学家意识到问题的存在,显然他们中的多数人反对数学教育领域中的这些新变革,但大多数因不熟悉教育领域而不愿意加入争论,但终于有些人起来说话了。在大多数情况下,父母出于对专家们– 教师组织和数学教育者――的信任,也一直保持沉默隐忍。一些改革性数学课程不提供寻常意义的课本,这也剥夺了父母一个重要的信息来源。然而家长们的心态是会变化的……”

回望二十世纪美国的数学战争,数学家David Klein作了如下令人忧伤的总结:“由NCTM和其他教育组织推动的所谓改革所凝聚的破坏力量,会通过多米诺效应从小学阶段开始逐级在教育阶梯的未来年级中反映出来,直至影响到大学数学教育。若学生在小学阶段不能打下足够的算术技能和概念基础,进入初中后将无法上升到代数学习;而没有扎实的代数技能和想法的基础,随后有意义的数学课程的大门将向他们永久关闭”。这正是被低劣数学教育控制下的美国千千万万学子们的“数学-科学死亡行军”的写照。

公开信的起草人之一、加州伯克利大学数学教授Hung-HsiWu在1997年的一篇文章中阐释道:“这些数学教育改革再次质疑关于数学教育的价值,他们不是以认知心理学的大规模数据研究为基础,而是仅从见解观点出发来重新定义数学学科的内容结构。这样的改革具有巨大的能量,会导致本科生数学课程发生彻底的蜕变,并且窒息了未来科学家、工程师和数学家的正常培养进程 — 在一些院校,这已经成为现实”。

这样的现实,其实笔者曾经亲历。Hung-HsiWu教授为加强美国基础数学教育奋力呼号时,笔者正在读博阶段,与教授所在的数学系同处一座大楼却对这一切毫无所知。但是,笔者当年作为助教在给大三学生上一门专业课的习题课时,不小心用了一下最简单的一阶导数,于是被这帮熊孩子们告到系里,理由是这门课不要求用微积分。时至今日笔者才明白,为什么导师的一本被翻译成十多种语言在全球发行的专业课本,将模型的简洁明了的微积分推导部分全部放入附录中,却在正文中使用笨拙的代数推导;为什么同样一门专业课,系里要开出“要求微积分”和“不要求微积分”两种版本。

14. 二十一世纪:谁接过了NCTM的使命?

世纪之交时分,在总结刚刚硝烟散去的数学家-教育部战争时,哈佛数学家Wilfried Schmid清醒地发出警告:“当前,改革者已经失去了在加州的阵地,但是他们正在集结双倍的力量进攻正在修订数学标准的麻省。斗争将是激烈的 — 以学术标准来看”。

数学家David Klein对绵延一个世纪之久的美国K-12数学教育战争史的回顾截止到二十世纪末期。他在论文结语中写道:“在国际竞争时代,公众不可能无限地容忍这种趋势,正是NCTM教材的大范围推广招致了公众的抵制。具有讽刺意味的是,正是进步教育家们在推行他们的进步主义数学教育上所取得的异乎寻常的成功,从长期看可能是导致它们衰亡的主要原因”。

2002年,小布什总统签署了“不让一个孩子掉队(No Child Left Behind Act,NCLB)”这一新教育法案。

2009年起,奥巴马总统上台后,一场轰轰烈烈的共同核心标准(Common Core)运动以史无前例的速度和规模席卷了全美各州。2010年全美45个州加华盛顿特区都宣布加入Common Core,美国实现了历史上第一个国家化的教育标准。

很快,全国各地对共同核心标准的各种抗议抵制风起潮涌。很多州在民众的抵抗下宣布放弃共同核心标准。

2015年,奥巴马总统签署了“每一个学生都成功(Every Student Succeeds Act,ESSA)”法案。

2017年1月,川普总统上台,2月7日Betsy DeVos在民主党激烈的反对中以一票优势当选新的教育部长。

善良的David Klein或许没有预料到,进入二十一世纪后至今的十七年间,经历这一系列旋涡般的劳民伤财的美国教育改革之后,美国公立学校的K-12年级数学教育总体上并没有取得实质性的改观,进步教育继续控制着美国各地的千百万学子们。一些进步教育专家进入了国家和地方决策高层,一些顶着世界顶级名校教育博士或数学教育博士头衔的教育专家们迷惑住了广大公众们,甚至在美国教育界和家长中取得了如摇滚明星一样的地位和影响力。更让人大跌眼镜的是,商界巨子、慈善家比尔盖茨携其富可敌国的基金会加入了进步教育家的战壕,使美国基础数学教育继续滑向深谷,难以自拔。

这一切,都要从25年前的那封密信谈起。

15. 一切都在这封神秘的密信里

让我们把聚光灯落在一个现年78岁却至今在博客上笔耕不辍的老人的身上— Marc Tucker,这样一位多数人闻所未闻的人物,却是自二十世纪八十年代以来的牵动美国朝野上下、影响波及千千万万美国民众的美国的教育乃至劳工、健康保险等各项重大政策决策的灵魂人物及总设计师。

Marc Tucker是国家教育与经济中心(the National Center on Education and the Economy, NCEE)的总裁与CEO, 国际知名教育改革家,曾在教育部等多个政府和民间智囊机构任要职,是多个职业标准协会的发起人和领导者,常在国会和地方立法机构作证,频频受邀在各大学演讲,在罗切斯特大学教育系当过教授,是哈佛大学教育学院的荣誉学者。他著书立说,并在NCEE主页上的个人博客上勤奋地发表教育改革主张,与各方人士交锋,严厉呵斥美国教师队伍素质差、教学质量低下。他对改进美国教育的期望不可谓不热切。自上海在PISA考试中连续夺冠后,他访谈了六位研究中国教育的资深人士,包括前上海市教委主任张民选,试图探究中国教育的奥秘。2011年,他又出版了《超越上海:美国教育采用世界领先系统计划》(Surpassing Shanghai: An Agenda for American Education Built on the World’s Leading Systems)一书,希望美国的教育改革能借鉴“上海模式”,呼吁美国向上海学习教研组、听课制等教师培训方法,并向澳大利亚、新西兰、新加坡、芬兰和日本等学习各种先进有效的教育政策和教学经验。

然而,就是这样一位对美国的教育、美国的未来殷殷关切的人士,却正是美国近三十年来教育和社会改革的总设计师,是导致这几十年来美国整体教育质量持续滑坡的最主要的几个政策决策人和推动者之一。

Tucker于1939年出生于麻省,1961年获布朗大学哲学和美国文学学士学位,并在耶鲁大学和乔治华盛顿大学先后学习过一些研究生课程。1983年名噪一时的《危险中的国家》报告发布后,美国朝野上下对全国教育质量的大跳水一片哗然,由此引发了左派力量改革教育和社会的追求。1986年,由卡内基基金资助的卡内基论坛发表了由Tucker主笔的《准备好的国家:21世纪的教师》 (A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century)这一“卡内基报告”。该报告重点强调需要大大提高美国教学力量并使之专业化(professionalized),利用专业化的教学力量从根本上改变教育系统的性质,新的系统要对学生和教师双方都设立更高的标准,并建议以制定学生学业的国家标准和建立国家专业化教学标准委员会来启动教学专业化的改革。这份报告响应了《危险中的国家》的报告中对教育标准化的呼唤,并彰显了Tucker精密编织大政府、大教育和大商业的协调运作体系的宏韬大略。卡内基报告发表后第二年,国家专业化教学标准委员会成立,Tucker为首任主席。同年,卡内基公司支持他创立了NCEE,专注于卡内基报告中建议的各项教育改革措施的研究。

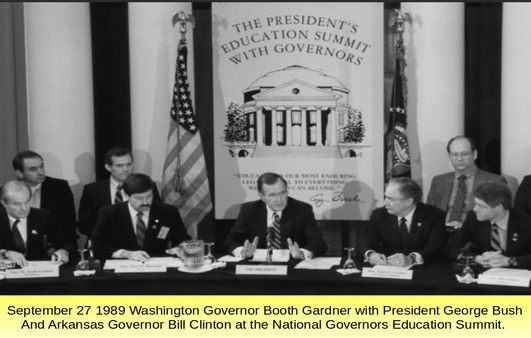

Michael Cohen是里根时期以来影响美国教育政策的另一个重要人物,学历不详,在1985-90年间担任全国州长协会(National Governors Association,NGA)的教育政策主任,是时任阿肯色州州长、分管NGA教育政策事务的克林顿的部下。1988年布什以“教育总统”作为吸引选民的亮点赢得了大选。1989年9月27和28日,在克林顿和Cohen的策划下,布什总统和49个州长召开了美国历史上第一次教育峰会,克林顿担任峰会主席。这也是美国历史上总统和众位州长为某个单一议题而举行的第三次集会,前两次分别是1908年以自然保护为主题和三十年代大萧条时期以振兴经济为主题的集会。峰会上确立了几项2000年时美国应达到的国家教育目标:所有学龄儿童都做好入学学习的准备;所有成人都能读写并拥有工作技能;高中毕业率达到90%以上;美国学生在数学和科学上达到世界第一;在英语、数学、科学、历史、地理等各科都达到熟练掌握的程度。峰会之后,克林顿与布什的内务顾问 Roger Porter继续跟进峰会确立的国家教育目标,美国2000年教育目标成为1990年的布什总统国情咨文的中心话题。

在召开第一次教育峰会的1989年,NCEE成立了一个挂在美国劳工部下的美国劳工技能委员会(The Commission on the Skills of American Workforce), 主要成员有希拉里,Marc Tucker,Michael Cohen和希拉里的全民健康计划的总建筑师Ira Magaziner。1990年,Tucker领导下的这个委员会发表了一份报告《美国的选择:高技能或低工资》,提出了一系列旨在提高美国工人基本技能、增强经济竞争力的人力资源发展政策建议,这些政策建议在克林顿执政时期陆续实现为一系列法案条令。

1991年7月,布什政府将峰会上一系列目标以“美国2000 (America 2000)”计划为名公诸于众,并随后通过教育部资助开始尝试制定历史等几个科目的标准。既然设立了国家教育目标,自然下一步就是要落实这些目标具体的标的是什么?应该怎样衡量向这些目标迈进的尺度?谁来衡量?这些政策问题都导向了标准化改革:建立各学科教育标准以及检测是否达到标准的测试体系,并建立相关的问责制度。

1992年11月11日,在克林顿竞选获胜仅仅几天之后,Tucker向新晋第一夫人希拉里发出了一封长达十余页的私人密信,这封密信后来不知如何落入他人之手,于1998年被共和党国会议员Bob Schaffer于1998年9月25日提交国会档案收藏而载入史册,人称“亲爱的希拉里(Dear Hillary)”信函。任何一个希望深层了解美国的政治运作和教育发展的人,都应该读一读这封“国书”,因为近三十年来美国历届政府的教育政策的沿革几乎不折不扣地执行了Tucker这位并不算路人皆知的“国师”在此封密信中授予希拉里的全盘治国谋略。

在信的开头,Tucker表达了克林顿的当选是美国千载难逢的一次全面改革美国教育与社会的机会:“我个人也是大家的见解是,美国抓住了它的最后的机会,用我非常喜爱引用的温斯顿丘吉尔的一句话来说,‘美国总是做对了事 — 在穷竭其所能之后’”。这个机会就是将希拉里推崇的深度学徒制人力资源发展规划加以升华,“重塑整个美国人力资源发展系统”,建立“一套对每一个人 — 包括年老和年少、穷人和富人、工人和学生 — 的统一的从摇篮到坟墓的技能培训的精密无缝的大网”。Tucker建议彻底重组小学和中学,重启教育改革,建立国家化的教育标准和考试体系,学生在16岁时参加国家标准考试,若考试合格可获得“普通教育证书(general education certificate)”;获得此证书的学生将继续享有两年高中和一年大学的三年免费教育,这三年的免费教育是一种学术课程和职业培训的结合,学生毕业后可获得一种亚于本科文凭的职业和技术证书 (professional and technical certificates)。这个教育计划的目标是80%以上的美国学生都将按这种轨道获得某种大学文凭,其中大多数是这种三年制的高中与职业培训结合体颁发的“大学”文凭。鉴于民调显示所有的家长都希望自己的孩子能上大学而不是被筛选进与大学分道扬镳的学徒制的职业培训轨道,Tucker希望通过这样一种三年制亚本科“大学”文凭既能实现希拉里的学徒制人力资源发展的政治构想,又能得到怀抱大学梦的家长和民众的普遍支持。通过这种三年制“大学”的学习和职业训练,大部分的学生将获得应有的技能加入产业大军。同样水准的教育和职业训练的机会也将提供给社会上的失业和再就业人员,如此就业服务体系与学校教育系统将合并一体,从而使得人人皆可获得从前只有少数人才能享有的“大学”教育机会。全国的中小学教育标准、课程设置和教学方法都将与这一国家化的人力资源发展体系挂钩,以实现一个将所有的学校和所有的工作场所连接一体的“无止境的技能发展的无缝对接系统”。作为整个战略的一部分,Tucker还着重强调了要建立涵盖全体学生、各级学校、全体劳工、职业培训机构、就业服务机构和所有雇主单位的全面详细的数据库。

Tucker预料到“要将这些强塞下每一个人的喉咙一定会招来剧烈的反抗”,因此向希拉里提出了一整套周密详细的战略谋划。Tucker在信中特别提到要学习NSF通过SSI种子基金计划在全国迅速强推NCTM标准的教科书的成功经验,先策略性地诱导一些州和若干大城市接受这些标准化、国家化的教育改革理念,通过建立竞争性基金项目来杠杆性地撬动各州主动加入全国性教育标准这盘大棋局。这些热身布局可与国家化的三年制大学的“职业与技术标准”的制定同时进行,这样待标准一出台,各州就可以立即付诸实施。Tucker在信末建议新当选的总统花上半年左右的时间到各大电视台、各州学校、各城郊进行巡回演讲,以期带来政府和民众在态度、价值观和传统理念的巨变,认同新政府的一揽子激进改革计划,以期抓住这“最后的机会”实现他们的宏伟计划。

Tucker的这封国书可谓具有划时代的意义,其简洁透明和直言不讳在类似的政治文件中无出其右者,几乎标志着近半个世纪以来美国政治与社会意识形态发展的一个历史转折点。Tucker和希拉里以及克林顿总统团队谋划的国家化教育与经济计划梦想,实质上是一种胁迫式的共产主义乌托邦理想。Tucker信中建议新总统“从德国书本中摘取一页”,也就是要将德国的教育–劳工模式移植到美国,将学校公校K-12年级改造成为国家化的人力资源发展模式服务的流水线,为国家经济发展制造出工蜂一般的产业大军;这些产业大军将缴纳足够多的税收,以支持愈加膨胀的大政府的运转。德国的教育–劳工模式起源于卢梭的反古典教育的集体主义理想和进步浪漫主义哲学。这些进步教育思想经德国哲学家黑格尔精炼升华后,通过Heinrich Pestalozzi 和 Friedrich Froebel在德国的大学结构体系得到实施,然后被传输到世界各地,尤其是通过杜威及其弟子被灌输到被美国的每一所教师学院中,由此深深地影响了二十世纪初期以来美国的每一间教室。Tucker的国书中勾画的教育改革计划通盘体现了卢梭-黑格尔-杜威式的教育为实际生活服务、片面追求教育效率、反智主义、社会契约理念下个人服从国家需要的“进步”教育思想,是对美国自由民主的联邦宪法精神的背弃,是对自由追求学术成就的古典教育目标的进一步疏离。

Tucker的这封密信可谓是一份周全缜密的路线图加解码书,在它的导引下,我们可以恍然大悟般解读近三十年来布什、克林顿、小布什和奥巴马历届政府下,令人眼花缭乱的教育政策的演变、令人头晕目眩的各项教育改革措施、以及令人难以捉摸的教师工会、商业巨子、左右两党、各路政客及利益集团的角色立场。

16. 克林顿年代:标准化教育改革出师未捷

克林顿是布什之后的第二个“教育总统”。在克林顿年代,Cohen先后担任了教育部小学和中学教育助理长官、总统教育政策特别助理和美国教育部长Richard Riley的高级顾问。作为希拉里核心团队的一员大将,Cohen以教育部官员的身份主持将布什时期的“美国2000”计划改编为“目标2000(Goals 2000)”议案。1994年,按照“亲爱的希拉里”信中的蓝图,克林顿签署了“目标2000:教育美国法案(Goals 2000: Educate America Act)”和“学校–工作法案 (the School-to-Work Act)”, 并于1998年跟进了“劳动力投资法案(Workforce Investment Act)”。这些法案是对Tucker的国书中的一系列建议的落实,目标是建立国家教育标准,构筑美国学生为适应21世纪的生活和工作所应具备的知识体系。按照Tucker的行动方案,克林顿政府提请国会批准建立国家教育标准与改进理事会,该理事会将拥有裁决州立教育标准的权力,其实质就是一个统领各州学区委员会的“国家学区委员会(national school board)”。自林登约翰逊总统的“伟大社会计划”允许联邦政府直接插手地方学校事务以来,国会在将近三十年里一直由民主党把持,共和党直至1994年方首次在国会中重获多数席位。共和党主政的国会所做的头几件大事之一,就是否决了这个国家学区委员会提案。1995年1月,参议院以99对1票否决了教育部提交的历史科目的国家标准,因为该标准以贩卖政治正确的内容为核心,不惜牺牲基本的美国历史史实。

时至九十年代中期,借1989年首届教育峰会呼唤教育标准的东风,NCTM和NSF联手在全国范围强势推动NCTM标准的低劣数学教科书的战役已经取得丰硕成果。然而美国公校学生的数学成绩却在此间一路下滑。美国各年级数学课堂里一多半在讲小学的算术内容,8年级数学课堂有10%在补习小学算术知识。法国、德国、日本和以色列有三成至一半的学生参加数学和科学的AP考试,通过率达90%以上,美国只有6.6%的学生参加同等的AP考试,参加考试的学生只有约66%能及格。一份报告显示相比其他教育高成就国家,美国中学的代数、几何、微积分课都数量偏少,数学课程的内容庞杂却完全没有任何重点。

与进步教育的劣质数学教材征服美国千万所校园的同时,进步教育家也攻占了英语学科的教学。自八十年代中期以来,全词全语教学法(whole language)再次在美国各学区的英语教学中成为主流教学法。这是二十年代进步教育专家发明的英语认读方法,主张儿童看图猜字 (sight-reading),跳过不认识的字词、根据上下文来猜词义。二十世纪上半页,这一新潮教学法的流行在美国生产出了很多文盲半文盲的学生。1955年,Rudolf Flesch写了著名的《为什么约翰尼不会读书?你又该怎么做?》(Why Johnny Can’t Read: And What You Can Do about It),对这种全词全语教学法进行了批评,呼吁回归传统的语音教学法(phonics)。正是在这本书的启发下,苏斯博士基于语音学(phonics)于1957年写出了经典作品《戴帽子的猫》(The Cat in the Hat)。

1996年,美国40位来自MIT以及麻省其它几所大学的语言和阅读专家发表联名信,公开批评全词全语教学法导致学生阅读能力的大倒退,明确强调语音知识(phonics)是阅读的根基,学生必须学习语音知识方能成为熟练的阅读者。加州教委官员Bill Honig 也抨击全词全语教学法导致30-40%的城市学童完全不能阅读,超过半数的孩子阅读能力达不到年级水平。著名的教育史专家和作家、布什时期的教育部长助理Diane Ravitch在她的“Left Back: A Century of Failed School Reforms” 一书中写道,1994年经“校正”评分系统后,美国学生的SAT语言平均分是500-505分,但若沿用1941-1993年的评分标准,这个分数只在430分左右。美国学生的英语语言水平的大幅度下降,固然可以归咎于几十年来各学科课本所用词汇普遍趋于简单化,但更主要的原因在于国家英语教师协会(National Council of Teachers of English)多年来不断地降低英语教学中的词汇、语法、句法和精读的重要性。

此时政客和商界领袖们意识到他们在1989年峰会上所承诺的几大2000年目标即将全部落空。高中毕业生的素质大幅滑坡,高中文凭不再是一定知识能力的证明,企业不得不另花大笔钱对求职者进行各种测试和筛选,时常从几百个应聘者中也挑不到几个合格的员工。据美国管理协会统计,1989年只有4%的美国企业为员工补习基本的听说读写和计算技能,到1994年,这一比例猛升至20%,大大增加了企业的开销。互联网第一代浏览器Netscape 的前总裁James L. Barksdale 宣布捐赠1亿美元改进密西西比州的阅读教学,他说,我们有30-40万份工作空位,却招不到合适的人,因为年轻人普遍不会阅读。一直奔走呼号美国基础教育“生病了”、倡导企业家们关注支持教育的IBM总裁Gerstner说:“我们会教学生们怎样干推销,怎样记账,但是我们却不得不教他们如何阅读、计算、交谈和思考,这真是杀了我们!”。

1996年3月,希拉里核心团队把持的国家州长协会NGA协同IBM总裁Gerstner召集全国各州商业领袖代表们在纽约州的IBM会议中心召集了全国第二次教育峰会,峰会参加者有克林顿总统、教育部长Richard Riley和NCEE主席Muck Tucker及一些教育界人士,40位州长和49位代表各州的大公司总裁,其中包括IBM、波音、AT&T、UPS、宝洁、科达、施乐等大公司的总裁。峰会的核心主题是“学术标准,测试体系,问责制度,教学新技术”。峰会纪要里提出,学术标准是对所有学生的学习某一科目的共同核心(common core)内容的清晰定义,以及基于这些共同核心内容的学习业绩的考核。基于学术标准的教育改革不光要有目标和学术标准,还应该进行配套的测试体系、教师培训和教学实践以及资源配置方面的改革。

在峰会上,克林顿总统激情演讲:“我相信这次会议是历史性的。1996年此时此刻的你们说你们可以有全世界的所有目标,但是除非谁有一套有意义的标准和一个衡量是否达到标准的系统,你们是达不到目标的”。内华达州州长Bob Miller说:“法国、德国、日本的孩子并不比美国的孩子聪明。他们只是被给予了更高的预期。我们必须为我们的孩子补上一个更高的学术标准,否则我们就是偷走他们的未来,抢夺了他们竞争的能力”。峰会也展示了民调结果:各族裔、各党派的家长们都期望设立更高的学术标准,即使在被告知更高学术标准可能导致孩子拿不到毕业文凭或是留级时,家长们仍然坚持选择希望更高的学术标准。Bob Miller州长还特别强调应该对所有学生、包括少数族裔和贫困家庭学生都提供一致的高学术标准的教育,而不是根据学生背景区别对待。

各州州长们和饱尝了从K-12公校流水线下来的低素质毕业生之苦的商界领袖们,群情激昂,摩拳擦掌,做出铮铮承诺:州长们将在两年内在本州设立具有国际竞争性的学术标准,建立衡量学术成就的考试体系及问责制度;参会的商业领袖们将在一年内实现本公司在招人时要求应聘者出示成绩单、文凭和证书等学术成就证明;公司在选址时将把当地的学术标准的质量和学生成绩作为一个重要考量因素;一年之内,成立一个独立的非政府组织来领导标准化教育改革,作为全国各州的学术标准信息交换中心,进行各州之间和国际间的标准比较,为各方提供技术帮助和支持,并通报各州和各企业在标准化教育改革方面的进展。

美国商界人士并不是第一次展现出对振兴美国公立教育的殷切期望和参与热情。八十年代里,许多痛感美国高中毕业生学业水平太差的商人们就尝试了一些希望提振教育质量的举措。例如,宾州的西屋电气等一些公司联合对优秀教师和校长颁发奖励,路易斯安那州的商界人士成功游说州政府征收特别税用以改善学校。德州州长于1984年任命亿万富翁Ross Perot担任州教委会要职,他上任后便出台了一系列针对高中毕业文凭的学业要求,甚至规定考试不及格的学生不能参加运动队。Perot在1992和1997年曾两度参与总统竞选,与克林顿竞争总统之位。

有一种说法是美国商界人士应对美国公校的衰败负一定责任,因为美国大公司希望将公校变成职业培训机构,生产出学术水准较低、愿意接受较低工资的产业大军,从而在经济全球化下保持美国产品的竞争力;正是美国商界对公共教育系统横加干涉,导致美国教育界丢失了以教授知识、培育心智为目标的传统教育信念。应该说来,这种指责是过分的,是教育界人士们为自己的低劣教育开脱的一个借口。事实上,商界领袖们很清楚地表明,他们对学校的期望并不是生产未来的产业工人,而是希望学校能够教育出有知识有思想、有自我反思能力、也有良好职业技能的公民。此次峰会上,Gerstner就强调大公司并不期望K-12教育体系变成职业培训学校,相反,学校培养出高学术成就和具有解决问题能力和交流沟通能力的学生对商业界和对学生本人都是更好的贡献。

然而,对于受邀参加峰会的NCEE主席Muck Tucker和克林顿总统来说,这次峰会是他们实施从教育到工场及国家经济计划大战略的里程碑,是标准化教育改革的一个重大突破。尽管同1989年的首次峰会一样,与会者们及民众们都对美国基础教育质量之差忍无可忍,强烈期望制定出向世界最高教育水平看齐的教育标准, Tucker先生和他们的核心团队的既定学术标准仍然是Tucker国书里的“大学和就业就绪”标准。

按照峰会上的承诺,几个月后,一个由六位州长和若干商业领袖牵头的名为Achieve的非政府组织在华盛顿如期诞生,其宗旨是帮助各州提高学术标准,改进测试系统,增强问责制度。该峰会纪要里有一张大字图片:“1996全国教育峰会:一个给美国未来的恒久礼物”。Achieve就是这次峰会给美国民众留下的一个影响深远的礼物。自它成立以来,Achieve的成员们就夜以继日地筹划Tucker国书中所描绘的全国一盘棋标准化教育改革的各项事务,是未来奥巴马时期推出的美国历史上首个国家性的教育标准“共同核心标准”(Common Core)的策划、制作和推广基地。这一年,拥有康奈尔大学法学学位和儿童早教本科学历的Susan Pimentel作为顾问入了Achieve, 她是日后Common Core的英语标准的主要执笔人。

1996年,美国新闻与世界报道的民调显示3/4的被访者认为学校教育标准太低。1997年,“国家标准”成为克林顿总统的国情咨文的演讲主题之一:“今晚,我向全国发起挑战 —每一个州都应采用全国一致的高学术标准。到1999年,每一个州都应对每一位4年级学生测试阅读、对每一位8年级学生测试数学,以保证达到这些标准”;这些国家标准代表的是“所有学生都应该掌握的能在二十一世纪的知识经济里胜出的知识”。1998年,38个州建立了重点科目的标准。1999年,Achieve协同IBM总裁Gerstner召开了第三次州长和商业领袖的全国教育峰会,呼吁各州将标准化教育改革继续深入,完善测评系统,严格学校问责制度,从而真正改进教学业绩。

这段时期里,借着全国上下呼唤标准化教育改革的东风,NSF和NCTM发起凌厉攻势,将进步教育家编撰的NCTM标准数学教材强势推给全国各学区的课堂,家长们和数学家们对低劣教材的反抗正此起彼伏。1997年底,在与进步教育势力的激烈交锋之后,数学家撰写的数学标准在加州教委得到通过。1998年,Achieve开始了学术标准和考试系统的基准试点项目。1999年10月,美国教育部向全国推荐10套低劣数学教材,引发全国200多名著名数学家和科学家联名在华盛顿邮报上发表公开抗议信。同样是在1999年10月,世界上最聪明最富有且最具慈善精神、创造了人类历史上最重大的科技进步之一的知识精英比尔盖茨先生向Achieve资助一百万美元,用以资助其对各州学术标准和考试体系的全面比较研究,此举标志着盖茨正式加盟标准化教育改革,预兆着美国的公立教育在进入二十一世纪后将面临一番前所未有的震荡。

[虾语:上期讲到上世纪七十年代美国的新数学(New Math)曾经风靡一时,其实它的势头大到连远在中国大陆的本虾都领教到了。八十年代本虾正在中学读书,当时本虾所在的边疆小城迎来了来自北京的中国数学会专家作报告。彼时一票难求,本虾有幸能挤身聆听。那场报告讲的就是美国的新数运动。据报告人讲,其浪潮席卷欧洲拉美诸地,只有中国因为文革而置身事外。报告人讲到的新鲜的教学方法令在场的人深自向往。

本期内容将历史进程推进到大家当前熟悉和热议的Common Core。本期并非终结篇,本系列共有五篇(第一篇导言所说的四篇有误)。鉴于公众号文章封面上的标题不能显示完全,以至在点击文章前不能以篇号区别,本期将篇号前置。否则吃瓜群众看标题会以为每篇文章都是同一篇呢,那就可惜了作者的苦功了]

6. 二十世纪三十年代至四十年代:The Activity Movement和Life Adjustment Movement

接下来的二十世纪三十年代里,进步教育专家们力推“课堂活动运动”(The Activity Movement)。这一时期的教育期刊、教师和教学行政人员的培训教材和课程都充斥着进步教育的思想:学校课程设置不按学术科目来安排,而是从儿童的需要和兴趣出发、由教育专家们决定;小学数学和其他科目不分科,各科课程应融合;学习乘法表没啥必要,等等。他们的口号是“我们在教孩子,而不是教科目!”这场课堂活动运动很快流传到全国各地的小学校园里。因为高中数学受课程内容的制约,也因为许多高中老师们不愿荒弃自己的专业技能,故而所受影响有限。

转眼到了四十年代,美国卷入二战中。不久战场上就传来了公共丑闻:前方将士算数知识少得可怜,以至于不会基本的记账和枪炮操作,军方不得不为大兵们火线培训一些算数技能。尼米兹上将抱怨海军志愿者和候选军官们的数学实在太差了,不知这些年轻人在高中到底都干嘛去了。然而,教育专家们对公众责问依然是不屑一顾,反而在四十年代中期推出了一个“生活调整运动”(Life Adjustment Movement)。教育领袖们认为中学教育太过于学术化,宣称超过60%的公立学校学生不具备将来学习大学课业或是从事高技能职业的智力水平,中学课程应该为这些学生将来的日常生活需要做准备,因此中学数学课程要着重于消费购买、保险、报税、家庭收支等实际问题而不是代数、几何或三角,否则他们将来只能卖苦力为生。他们需要的不是学术性课程,而是有关“家庭,商店,公民和健康”的课程。这些主张得到教育界人士的大力支持,也得到众多联邦和州教育机构的响应。一些教育专家们甚至建议,为了不让参加这些生活调整课程的学生们感到面上无光,应该对所有学生提供此类非学术课程,它们的内容已经足够满足所有美国学生的需要。

许多学校在提供“生活调整”课程的同时仍然坚持开设学术类课程,许多家长也抵制这些所谓的改革,他们希望自己的孩子在学校接受教育而不是接受“调整”。时代发展也让进步教育思想逐渐失势:贯穿四十年代,美国民众目睹了一系列科学技术及工程方面的巨大发展,雷达,密码、导航和原子能等新技术的涌现使公众认识到数学教育的重要性。四十年代末,公立学校的生活课程遭到各方批评,“生活调整运动”终于黯淡离场。接下来的十来年里,进步教育在美国不再风光无限,但是折腾了几十年的进步教育运动已经重创了美国的基础数学教育。半个世纪来,高中的高级数学课程和其他一些学术科目的选课率大幅下降。自1933至1954年间,尽管在校学生总数激增,高中几何课的选课人数不仅百分比滑落,而且绝对数量也下降了。

Mortimer Smith在他1949年出版的《他们像疯子一样教书》一书中写道:“那些大学教育院系的专家们,以及由他们培训出来的教育管理者和教师们,对于教育的目的、内容和方法的见解的一致性真是令人叹为观止。他们凝聚成一个具有一套明确教条和学说的实体,只认可被他们的信条所训练出的管理者们,并且将他们的信条固化于各州的法律和各州教育部门的规则之中”。

7. 二十世纪五十年代至七十年代:New Math Movement,Back-to-Basic和Open Education Movement

五十年代初期,在全国上下都希望重振美国数学基础教育的氛围下,由数学家主导的“新数学运动(New Math Movement)”初露端倪,并一直延续到整个六十年代。参与新数学运动的各方学者各执炯见,数学家、心理学家们坐而论道共谋改善数学教育之大计,却发现彼此是鸡同鸭讲。尽管各方分歧众多,社会潮流总体上是摈弃前半个世纪的反智主义的。数学家们第一次积极参与了中小学数学教材的编写,涌现出了University of Illinois Committee on School Mathematics, the University of Maryland Mathematics Project, the Minnesota School Science and Mathematics Center等数学教材开发项目,其中最有影响力的是美国数学协会设立的由耶鲁数学家Edward Begle领导的School Mathematics Study Group (SMSG)项目,项目组委会最初的八个委员全部由美国数学协会主席任命,并成立了一个26人顾问组和一个45人教材编写组,其中有21名大学数学教授和21位高中数学老师。

1957年10月,前苏联发射了第一颗人造卫星Sputnik,西方世界朝野震动,百姓的羞辱和恐慌情绪蔓延,美国民众对公立学校数学和科学教育质量的不满和忧虑再次被唤醒,刺激政府作出响应。1958年,国会通过了“国防教育法案”,决意加强科学、数学和外语专业人才的培养,承诺改善学校建设。怎样加快美国数学人才的培养、以期对付来自共产主义阵营的威胁呢?数学家们绞尽脑汁,在新开发的中小学数学教材里引进了许多高级抽象的内容,比如集合、函数、非十进制数等等,期待引导孩子们从小学会像数学家一样思考。这些矫枉过正的改革让教师、家长和孩子们都叫苦连天,孩子们眼泪汪汪,怎么也理解不了那些集合和布尔代数。其实相当多的数学家在“新数学运动”的早期已经表示对之持保留态度。1962年,由64位出色的数学家联署的一封公开信“高中数学课程”发表在《美国数学月刊和数学教师》上,文章批评了“新数学”课程的缺点,并为今后的课程体系建设提供了若干指导。在民间呼唤“回归基本(Back-to-Basic)”的愿望下,这场运动于七十年代初期以失败告终。

斯坦福大学教育系博士马力平是一位颇有影响的美国数学基础教育的研究专家,她在一篇论文中提出了一个重要观点:在这场“新数学运动”中,美国小学数学教材丢掉了传统的以算术基本技能为核心的模块式结构,代之以松散并行的条目结构,从此失去内容的稳定性和内在相关性。笔者认为,这一结构性的变化使得此后的进步教育专家们能够更方便地将小学和初中各年级数学教材的内容结构进一步拉长、摊薄,更容易随意变换专题顺序和增删内容。斯坦福大学数学系退休教授James Milgram吐露,当时美国一流的数学家们因为新数学运动夹杂了很多政治因素,也因为觉得现有的K-10年级的数学太小儿科了不值得花功夫去参与,这一期间美国参与“新数学运动”的大多是三流数学家。与之对照的是,五十年代的前苏联任命了数学天才、最顶尖数学家Andrey Kolmogorov(1903–1987)领头中小学数学教材的编写,其体系大概于1955年被中国采用,于1988年前后被新加坡采用,当今世界上数学基础教育强国几乎都属这一体系。

七十年代初,美国中小学数学教育的总体趋势是“回归基本(Back-to-Basic)”,强调学习传统的数学基本技能。然而,十多年前近乎僵尸的进步教育幽灵此时也苏醒过来,并在长期蛰伏中积聚了足够的能量、准备重新发力了。1960年,A.S. Niell的“Summerhill”出版了,这本书讲述的是英国的一家创立于1921年的富家子弟的超级进步教育寄宿学校的故事。在这间学校里,学生们学什么、什么时候学完全由学生自主决定。书中说:“一所学校是否有一种具体的竖式除法教法并不重要,竖式除法对于那些还没想学除法的学生是毫无意义的。如果一个学生想学竖式除法,那么不管怎么教他总能学会”。Summerhill 在1960-70年间每年销量20高达万册,被600多门大学课程列为指定读物,列居这一年代最有影响力的教育类书籍之一。在这本书的影响下,美国各地“开放学校”雨后春笋般冒出,酿成了七十年代名噪一时的“开放教育运动(Open Education Movement)”。所谓“开放教育”其实不过是新瓶装旧酒– 孩子们围着一张张桌子做各种活动,学生自己决定每天学什么,设置教室玩耍角落或阅读角落 — 这些二十年代进步教育的课堂改革,再一次被包装成革命性的创新在各学校兜售。

开放教育运动对贫穷家庭儿童的破坏性影响尤其大,因为家长教不了他们,也送不起校外补习班。一家位于加州Inglewood的小学几乎全部是低收入家庭孩子,Nancy Ichinaga在1974年开始在这家学校任教时,学生整天忙乎着做烘焙和果冻,三年级学生在加州统考中的成绩全州最差。在费城内城的一所学校任教的黑人老师Lisa Delpit哀叹道:“白人孩子好歹能写出像样的句子,即使他们学校里没学到东西,他们的父母会在家帮助他们。但是我们的孩子呢?家里也没人能帮得了啊!”。

和之前年代一样,这一时期的进步教育运动也受到了公众的广泛抵制。七十年代中期以来,多数州开始要求学校要考察学生所学的基本知识技能,超过半数的州要求高中毕业生需要通过考试才能拿到毕业文凭。应家长要求,一些学区开设了注重传统学术和学生纪律的“基本学校(fundamental schools)”。Palo Alto的Hoover小学就是在家长们的强烈呼吁下于1974年成立的这样一所“基本学校”,那个时期Palo Alto学区的各学校大多处在开放课堂运动的影响之下,在尝试成为心理学家William Glasser(1925–2013)的“没有不及格的学校(school without failure)”,Ohlone小学就是学区中开放小学的一个样板。然而,从“回归基本”这个名称就可知,学校所做的也只是从开放运动的放羊式教学这个起点回归向学习基本知识技能,对学生并没有太高标准的学术要求。因此,在七十年代中期至八十年代初,美国学生的全国统考成绩仍然一路下滑,高中里的高级数学和科学课的选课率持续走低,高中毕业生的成绩和大学入学标准也一降再降。

8. 八十年代:NCTM标准生逢其时

八十年代初期,人们普遍意识到美国的数学和科学教育的质量一直在恶化。这时两份观点截然不同的报告跃入公众视野,两者分歧之大似乎预兆了九十年代的风起云涌的数学战争。

1980年,国家数学教师委员会NCTM抛出了题为“行动的规划”(An Agenda for Action)的报告,这也是NCTM后来推出的1989标准的前身。该报告建议八十年代的基础数学教育应着眼于“解决问题”(problem solving),并且引进新的教学方法。报告称:“要求先完全掌握解题技能而不是先允许直接参与解决挑战性问题是效果不佳的”;“纸笔运算(pencil-and-paper)不熟练不应阻碍到学习解决问题的策略”;“技术进步已经使得学生即使欠缺基本技能也能解决问题了”;“所有学生都应该被允许使用计算器,包括小学生”;“那种属于从前时代的对算术基本技能的要求是危险的。两位数以上的运算就可以用计算器来替代了”。报告鼓励使用各种教具,认为团队合作解决问题应该成为小学教室里的惯常教学模式,建议采用多种评测工具而非仅仅依靠传统考试来衡量教学成果,等等。该报告中最激进的一项是建议数学教师和大学里的数学家们重新考量微积分在各级数学课程中的角色,因为时代在发展,学生毕业后面对的将是非传统领域,因此中学数学课程体系不再需要以微积分为高级学习目标来构建。这种建议后果是严重的:如果数学课程体系中微积分不再重要,那么教学中对微积分的先修课程如代数、几何、三角等的要求都可以大大降低。后来在九十年代中兴起的那些“综合数学”(integrated math)高中课本就是遵循这种思路的代数几何三角拼凑全包的大杂烩课本,这类教材导致系统性地学习代数、几何、三角单列课程不再重要,学生们的学习重心被放在“探索发现”和“解决真实世界的问题”上。

1983年,由里根政府的教育部长Terrell Bell任命的一个专委出台了一份题为“危险中的国家(A Nation at Risk)”的报告,“1983报告”。百姓们已经习惯了对政府教育部门的各种改革意愿和报告不再当回事,但是这份报告一公布就立刻引起了广泛的公众关注,登上大报头条。报告警告说:“我们的国家正处于危险中……我们国家的教育基础正被平庸所侵蚀,威胁着我们国家和民族的未来。假想哪个外国敌对势力想通过使美国教育平庸化来搞垮我们的话,那么我们甚至可以将美国当前的平庸教育视为对美国的宣战”。报告指出,1975-80年期间,公立四年制大学的补救类数学课程增加了72%,占了这些院校的所有数学课程总数的四分之一。商界老板和军队长官们抱怨他们不得不花费数百万美元来为员工和官兵们提供基本的阅读、写作、拼写和计算技能的培训。报告批评高中充斥着大杂烩式的课程,导致学生质量直线下降:“我们开设了中级代数,但只有31%的高中生完成;60%的高中生选修了微积分,却只有6%的学生能坚持修完”。报告还对教师质量表示忧虑,因为太多的师范学生来自于位列成绩分布底端的25%的高中毕业生,他们的学术成绩在所有专业的大学生中也是居于底部。师范学院对未来教师的培训只重“教育方法”而非以各学科内容本身为重。一项对1350所教师培训学院的调查显示,攻读小学教师资格证书的师范生有41%的时间花在教育方法类的课程上,用来研习未来任教课程专业知识的时间却很少。报告还指出了全国各州大范围面临的数学类和科学类的师资短期问题,并号召数学家、科学家、学者们和优秀教师们再次行动起来,像在post-Sputnik那个年代那样,协力合作撰写优秀的教科书。撰写这份报告的专委的副主席是Yvonne Larson,他后来在1997年担任了加州教育委员会主席,加州教委于1997年出台的数学标准,恰好与这份1983报告有诸多契合。

“1983报告”使得NCTM的“1980报告”黯然失色,民众舆论普遍呼求基础数学教育要重视基本技能和执行高标准。但是进步教育专家们并没有放慢脚步。在1987和1988年里,时任NCTM主席的John Dossey领导四个工作组紧锣密鼓地将其“1980报告”改编成“学校数学课程和测试标准”(Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics),期间曾向各州教师征询意见,并于1989年将之出版,这就是此后被称作“1989 NCTM标准”、“NCTM标准”或“1989标准”的文件。直接参与该标准编写的24名工作组成员中没有一个是数学家,只有两个是在职中小学教师,其他人员大多数是教师学院或大学教育学院的教授,NCTM却成功地将这份标准包装成是一项自下而上的草根工程的成果。

“1989 NCTM标准”基本上是NCTM“1980报告”的翻版,仍然是推荐中小学数学课程应更多地关注计算器的使用、数据的收集和整理、模式的认识和描述等等,强调小组合作讨论,建议弱化复杂的纸笔演算、竖式除法、分数运算、运算规则的记忆等等。这些基本还是二十年代进步教育革命所倡导的那一套,不过这次进步教育专家们拉扯的大旗是一个认知心理学上新名词:“建构主义(constructivism)”。进步教育的批判者 E.D. Hirsch 解释道:“建构主义”是一个心理学词汇,意指只有构建的知识、即一个人自我发现的知识才能真正被理解和被消化,进步教育专家们将这一概念借用于教育理论,用来支持他们提倡的“自主步伐的学习(self-paced learning)”和“发现式学习(discovery learning)”。诺奖得主 Herbert Simon与他人合作撰写了论文“数学教育中对认知心理学的应用与错误应用”(Applications and Misapplications of Cognitive Psychology to Mathematics Education), 批评数学教育中对“建构主义”一词的不当使用,这篇论文投稿至某教育期刊后被拒绝了。

1989年9月,受全国州长协会邀请,新上任的布什总统参加了在弗吉尼亚州夏洛茨维尔举行的美国历史上的首个教育峰会。关于这场峰会,本文后半部还将有更详细的叙述。与会者们摩拳擦掌、心潮澎拜,承诺到2000年将使美国学生在数学和科学领域成为世界第一,并呼吁通过设立全国教学标准来提振教育。刚刚发布的NCTM标准撞上了天时地利人和的机会:降低数学门槛有利于数学学习有困难的弱势群体,正符合时下的“社会公正”潮流;大公司需要具有解决真实世界问题的能力的雇员;NCTM标准承诺将提升所有学生对数学的概念性理解(conceptual understanding)等等。政界、商界、劳工组织和社会团体等社会各方都可从NCTM标准中找到与各自的契合点,教育专家们将彻底改革美国公校数学教育的雄心也寄托在了NCTM标准身上,于是集多方宠爱于一身的NTCM标准被各方默认为国家数学教育标准。进步教育家们迎来了梦想起飞的时刻,挟NCTM标准为尚方宝剑,秣兵厉马,蓄势待发。

9. 九十年代:NCTM与NSF的强势进攻

倘若没有美国政府机构–国家科学基金会(National Science Foundation, NSF)的加盟,NCTM标准恐怕早已成了书架上落尘的故纸堆了。观察到教育峰会上总统、各州州长们和商界领袖们策划标准化教育改革的意向,,NSF制定了全面改革公校的科学和数学教学的计划,他们的行动标杆就是NCTM标准,目标是在全国范围内各学区推行符合NCTM标准的教材。NSF在一份文件中表明了对进步教育或建构主义的支持:“所有儿童都可以通过运用、操控与真实世界和现实问题相关的科学和数学思想来学习;数学和科学知识是在实践中、而不是被动地–例如学生看教师在黑板上推演—获得的;探问式、动手式学习比课堂讲授更具有参与性;不同思想的碰撞有益于科学和数学思想的运用和探索,因此应该鼓励小组合作解决问题。NSF以上观点和NCTM标准、美国科学进步协会、国家科学院国家研究理事会的各项准则是一致的”。

NSF在1991年推出了一个名为Statewide Systemic Initiatives(SSI)的种子基金项目,有计划、有步骤地通过一系列种子拨款,撬动各州将州立数学标准与NCTM标准靠拢。为了向地方一级的学区渗透,几年后NSF又先后出台了面向城区的Urban Systemic Initiative (USI)和面向农村的Rural Systemic Initiative (RSI) 两个项目。在这些种子基金的诱惑下,各州的数学标准逐渐都向NCTM标准靠拢。初战告捷,,NSF和NCTM将目标定在更彻底地改造教科书上。NSF大笔一挥,拨款给教材出版商们赞助他们开发符合NCTM标准的数学教材,并通过设立教材推广办公室、为各学区发放启动基金、联合Noyce Foundation,W. M. Keck Foundation 和Bank of America 等基金会提供相关教师培训课程等一系列高超手段,强悍地将符合NCTM标准的教科书推送到全国各地成千上万所中小学课堂里。

NSF在九十年代赞助开发了以下K-12数学教科书系列:

小学: Everyday Mathematics (K-6); TERC’s Investigations in Number, Data, and Space (K-5);Math Trailblazers (TIMS) (K-5);

初中: Connected Mathematics (6-8); Mathematics in Context (5-8); MathScape: Seeing and Thinking Mathematically (6-8);MATHThematics (STEM) (6-8); Pathways to Algebra and Geometry (MMAP) (6-7, or 7-8)

高中: Contemporary Mathematics in Context (Core-Plus Mathematics Project) (9-12); Interactive Mathematics Program (9-12); MATH Connections: A Secondary Mathematics Core Curriculum (9-11); Mathematics: Modeling Our World (ARISE) (9-12);SIMMS Integrated Mathematics: A Modeling Approach Using Technology (9-12)

一些不是由NSF赞助开发的教科书也在它的推广之列,例如小学教材MathLand(K-6)和高中教材College Preparatory Mathematics等一些声名狼藉的课本。NSF甚至相当成功地将进步教育教材渗透到大学课程里 — 一个最明显的例子是NSF 资助的一本名为“改革微积分”(reform calculus)的大学课本,坊间唤作“哈佛微积分” (Harvard Calculus),此书充斥着计算器运用和学生“探索发现”等内容,并将微积分的先修高中代数的要求降到最低。

在NSF和NCTM的强势推动下,到1997年美国大多数州都将自己的州立数学标准向NCTM标准靠拢,并采用了NCTM标准的教科书。MathLand是一套几乎没什么数学内容的教材,到1997年已经被60%的加州公立小学所采用,并且还被推广到其他州的许多学区。1995年,NSF拨给洛杉矶联合学区1500万美元作为启动基金,用以撬动该学区的58亿美元的年度预算,控制了学区的电视台和十个科技中心,并为教师提供新教材教学培训。 到1998年7月,该学区的420所小学中一半以上采用了Mathland, 学区还预告将在五年内在全区所有高中采用Core-Plus, Interactive Mathematics Program, College Preparatory Mathematics, Integrated Math等几套空洞的综合数学教材。 。

10. 九十年代:揭竿而起 — 可怜天下父母心

NCTM标准的教科书的通病如下:这些教材通常都难以培养学生掌握基本的算术技能和代数知识;小学数学提倡学生发明自己的算术方法,不鼓励用常规算法做加减乘除;过度鼓励学生使用计算器,有的教材系列甚至在K年级即幼儿园课程里引入计算器使用;学生小组合作“发现”、“探索”是首选的甚至是唯一的学习模式,然而这些探索发现任务往往漫无目标、缺乏效率;统计和数据分析在教材中比例过大,并且在不同年级间重复冗余;计算技能和代数被严重削弱;较高年级课本中的数学定义和证明通常缺失甚至出错。一些小学甚至不给学生提供课本,声称课本有可能会干扰学生的“自我发现”,大概也担心家长们看到课本后心生疑窦。

随着NCTM和NSF联手将NCTM标准的教科书推向全国,全美各地对这些低劣教科书的质疑、批评之声四起,公众们将这类教材讥讽为“糊涂数学(Fuzzy Math)”、“全数学(Whole Math)”(意指和进步教育的全语英语教学法Whole Language一样的荒谬货色)、“诗人的数学”、“热带雨林代数”等等。著名数学教师Jaime Escalante也嘲讽说:“NCTM数学标准大概是体育老师写的!”。家长们未曾料想到的是,他们与进步教育家的联合阵线的抗争将是那样的艰苦卓绝。

1991年,新泽西州普林斯顿大约有250名学生家长向当地学区委员会请愿,要求学区采用更具系统性和挑战性的数学教材代替现有的空洞教材。很多老师的数学课甚至就没有课本,当家长诘问时,她们便以与二十年代如出一辙的“课程并不重要,我们是教孩子,而不是教课程”来搪塞。发觉学区藐视家长意愿后,一些家长开始竞选学区委员会席位,并于1994年占据了席位中的多数。在家长们长期不懈的艰苦努力之下,该学区终于在1997年成立了普林斯顿特许学校(Princeton Charter School),摆脱了低劣教材的控制。

加州教育改革一直走在各州前列。加州1985年的数学标准就已深受NCTM的 1980报告影响,1989年NCTM 标准公布后是全美最早接受该标准的州之一,并在1992和1994年制定了与NCTM标准一致的州立数学标准。因此,早在九十年代前期,加州公立学校的数学教育已沦陷于进步教育的凌厉攻势下。

加州的第一场家长造反即发生在Palo Alto, 一个斯坦福大学教授、商业领袖和高级知识分子聚居的社区。从1992年到1994年,Palo Alto学区八年级学生的数学平均成绩从全国的91百分位滑落到81百分位,其中计算部分则从86百分位数急剧下降到58百分位。1994年5月,600多名Palo Alto家长联名向学区请愿,反对在Jordan初中采用一套1992加州标准的pre-Algebra新教材来代替老教材。请愿失败后,当地25名家长于1995年2月成立了“诚实开放逻辑辩论Honest and Open Logical Debate(HOLD)”组织,建立了HOLD网站(http:// http://www.dehnbase.org / hold /),很快就有500多家庭加入了HOLD的电子邮件组。 HOLD的家长们大多拥有高等数学知识,他们的抗争获得了加州大学戴维斯分校的数学教授、前美国数学协会主席兼前加州教委委员Henry Alder的大力支持。 HOLD的发起者之一Bill Evers说,学区的数学教学质量实在差强人意,48%的家长和63%的初中生家长都报告说在家辅导孩子或送孩子上校外补习班,家长们每年在孩子数学课外辅导上的花费汇总起来保守估计至少在100万美元以上。

1995年南加州的几位身为大学教授和研究员的家长成立了“数学正确(Mathematically Correct)”(意在与“政治正确”相对照)组织,一同抵制“糊涂数学”,尤其是一套名为College Preparatory Mathematics (CPM)的中学集成数学教科书,其中光Torrance的一个学区就有1000多名家长签名请愿学区放弃CPM。很快“数学正确”组织就吸引了大量的支持者,其中就有加州州立大学北岭分校的David Klein和洛杉矶分校的 Wayne Bishop两位数学教授。它在九十年代成了全美国最具影响力且最有成效的对抗NCTM计划的草根组织,并成为全国K-12数学教育的信息交流和顾问中心;它的支持者们后来参加了政治竞选,与记者和政客对话,在加州政府教育机构任职,在国会作证。HOLD和Mathematically Correct为后来的加州1997数学标准的制定与采纳起到了重要作用。

这段时间全美各州还涌现出了很多抵制NCTM标准教材的草根家长组织,例如

Parents Raising Educational Standards in Schools (PRESS), Concerned Parents of Reading, Concerned Parents in Petaluma, California; Mountain View Achievement; Santa Monicans Working for Equity and Excellence in Public Schools等等。

1996年,德州Plano独立学区在其九所初中里的四所开始试用一套名为Connected Math的教材。1998年夏天,一些家长开始反对这套教材,其中一个在教材顾问会担任顾问的家长被取消了顾问资格,另一个家长被阻止在学区会议上散发批评该教材的宣传单,并被禁止向其他家长征集要求公开讨论的签名。被逼无奈的家长们于1999年成立了名为MathChoice的组织,最终将学区告上法庭。

纽约市的中小学划归为32片社区学区,每个学区都有自己的学区委员会和总监。1994年起,NSF就拨款为纽约市4200名教师提供了“探索式教材”的课程培训,并在市内超过5000间教室开展了示范课程。District 2是纽约市一个拥有42所小学、学生人数达22000人的多元化学区,在1995-98期间,该学区开始试用TERC’s Investigations和Connected Math这两套NCTM标准的教材。到1999年时,该学区已经全部采用Investigations和CMP,并且计划两年内在学区的所有高中里采用Mathematics: Modeling Our World (ARISE)。1999年,为了抵制这些糟糕的教科书系列,一些学生家长们受Palo Alto HOLD组织的启发,成立了“New York City HOLD”组织,参加者包括家长、纽约城市大学的数学教授们,还有相当数量的纽约大学Courant学院数学系的教师们。他们定期线上线下联络开会,只为了让孩子们能用上有真材实料的数学课本。

11. “改革”与“公正”:多少罪恶假汝之名而行

NCTM和NSF联手协作,一方面,它们挟持国家机构的影响力,通过将联邦政府的科研基金发放作新教材启动基金、联合商业集团及游说私人部门基金加盟等手段,强悍地将一系列低劣数学教材推向全国千万名学子;另一方面,它们不遗余力地开动宣传机器,向民众灌输进步主义教育思想。

在NCTM 1998年年鉴的一篇题为“关于1-4年级学生学习计算方法的危害效应(The Harmful Effects of Algorithms in Grades 1-4)”的文章中,Constance Kamii和Ann Dominick写道:“八十年代时一些研究人员开始严重质疑教授传统计算方法究竟有何功用;九十年代的一些研究者更进一步发现研习计算方法对儿童有害;皮亚杰的建构主义、以及世界各地其他学者六十多年的科学研究使我们不得不接受这个学说–小学的孩子们如果没有学习传统教科书和练习册里的算数知识,应该能够发明自己的算术方法。”

另一位著名的教师学院教授Marilyn Burns写道:“我全心拥抱了改变的召唤– 我的教学完全发来了转变:帮助孩子学会思考、推理和解决问题已成为我的数学教学主要目标……我不再给孩子们记时算数测验,我允许学生随时使计算器,我将各种教具用在教学中。我不依赖教科书,因为教科书大多是鼓励‘做题目’,而不是‘学数学’”。据洛杉矶时报报道,教育改革的传道者之一Ruth Parker认为竖式除法和九九乘法表是计算器出现之前的“史前遗产”,她曾在六个月中对学区超过60000人激情演讲:“让孩子们玩数字吧,他们自己会发现大多数数学概念!”

为了迷惑公众,进步教育家们巧妙地将数学家和家长们对NCTM标准的质疑向媒体描绘为关于基本技能(basic-skills)和概念理解(conceptual understanding)两种不同教育理念的争端。他们指责传统数学教育过于注重基本技能而忽视了概念理解,宣称他们推广的NCTM标准的数学教材则是以概念理解为导向,注重更高层次的思考(higher-order thinking)。他们将数学家和许多身为高级知识分子的家长们轻慢为“课程主义者”(Curriculumists),却将他们自己阵营里的教育管理者、教育学家和他们的拥趸们— 虽然他们中的绝大多数甚至没学过大学水平的数学课程 — 描绘成“概念理解(conceptual understanding)”、“批判性思维(critical thinking)”等革命性教育理念的推动者。加州伯克利大学数学教授Hung Hsi Wu为此专门写了“基本技能与概念理解:数学教育中的假二分法”一文来驳斥这种谬论:“从根本上说,数学学习中的概念理解与基本技能是不可割裂的;没有基本技能,何来对概念的理解?如果没有从概念上理解,基本技能也会被削弱”。

进步教育家们还有一个杀手锏,就是将自身与抵制低劣教材人群的对垒上升到政治意识形态高度:将质疑进步教育、抵制NCTM标准课本的人们贴上“保守派”的标签,并在“社会公正”的口号下诋毁传统的高标准数学课程,同时用“政治正确”这一在美国屡试不爽的招数将反对低劣数学教育的人们逼向墙角。

初看起来,美国历史上历次数学战争中似乎是党派之争:保守党们倾向于支持传统的高标准严要求的数学教育,反对激进的课程改革。反观另一方,进步教育思想与十八、十九世纪启蒙浪漫时期的反专制理念乃同根而生,其中夹杂着反精英主义和追求社会公正的元素,因而吸引了很多自由派人士和多元化主义者。这些人群正是民主党的选民基础,故而民主党不愿意挑战进步主义对基础教育的渗透,进步教育的支持者们更多是站在民主党一方。

然而事实上,许多参与抵制低劣数学教材的家长和数学家都是民主党人。加州大学戴维斯分校的数学教授Abigail Thompson就跳着脚说:“他们(数学家们)发现自己居然给贴上共和党的标签了。太搞笑了!我还不认识哪个数学家是右翼保守党!”

民主党阵营里也不乏批评进步教育改革的声音。1997年6月9号的关于教育立法的国会辩论纪要中记录了民主党参议员Robert Byrd猛烈抨击一套被戏称作“热带雨林代数”的数学教材的如下发言:“总统先生,过去十余年来,我一直为我们国家不能培养出更好的学生而困惑不解,尽管公众们忧心忡忡,尽管联邦财政几十亿美元的投入……我在高中时上过代数课而不是拉丁语,我从来没有见过这套课本里这样令人头晕目眩的糊涂东西……一本带着代数课本面具的数学、地理和英语的大杂烩,每一章节都配上名叫Taktuk、Esteban或Minh的孩子们的照片和评论……我还是不明白在代数课本中保持‘政治正确’的必要性,我也不明白为何课本要用三种语言写上联合国人权宣言,或者用‘狮子那么大’、‘盐粒那么小’这样的文学描述来讲解代数概念……接着的章节中讲到濒危动物、大气污染、西非的多贡民族、辣酱菜谱和各种各样的辣椒、当今社会上动物园应该承担的角色、在卧室墙上画动物造型的艺术……最后才在第502页讲到毕达哥拉斯定律”。

进步教育家们打着“社会公正”的旗号将自己置于道德的制高点。Alan Schoenfeld在《数学战争》(The Math Wars)一书中写道:“传统数学课程所携的精英痕迹清晰可辨:从前的高中数学课程只是为那些能上大学的人准备的”;“NCTM标准是建立在‘每个人都重要’的平等信念的基础上,是响应‘为所有人的数学’的召唤,是站在‘教育为民主平等’的阵营里;传统课程则使精英特权永久化。因此,NCTM标准是对现有社会秩序的挑战”;“传统课程对学生的过滤机制带来高不及格率和辍学率,对于某些少数族裔尤其如此,使得这些群体在社会底层的地位固化”。

NCTM断言:“如果数学难到不是所有学生都能掌握,那么我们将面临制造出一个精英阶层和一个两级分化社会的危险。如果一个社会里只有少数人才能掌握控制经济和科学发展的数学知识,这种社会形态与一个公正的民主系统或是经济需要都是不协调的”。一些进步教育者、包括NCTM的一个前主席都认为,女性和少数族裔群体学习数学的方式与白人男子不同,因此应该分设不同的学习方法和标准,重新定义K-12数学课程内容,以使得少数族裔和女生更容易学会数学。

针对进步教育家们声称降低数学标准造福女性和少数族裔的言论,加州理工学院数学系主任兼数学和理论物理讲座教授Barry Simon驳斥道:“若要说谁是种族主义者或性别歧视者,恰恰是那些声称妇女和少数族裔不能应对传统数学挑战的人”。

事实证明,真正能为弱势群体孩子带来命运改变的是优质严谨的教育,并且他们完全有能力学习高标准的课程。 相隔三十多年的洛杉矶学区的两个明星教师的故事足以证明这一点。1982年,东洛杉矶的一所高中传出丑闻,一个名叫Jaime Escalante的数学老师的班上的14名学生通过了高级微积分(AP calculus)的考试,ETS怀疑这些学生作弊。在老师的劝说下,学生们在严格监控下参加了重考,再次全部通过。消息传出,举国瞩目 — 人们无法相信在这样一个几乎全是低收入家庭孩子、全体学生都享受免费午餐的学校,竟然会有学生学习高级微积分,更不用说通过这门课的全国统考了。Escalante说他成功的秘诀就是相信每一个学生的学习能力 — 不管学生来自什么家庭背景,他都有能力学习有挑战性的课程。正是他的全力以赴的教学投入和对学生学习能力的信任,使他创造了八十年代的美国教育奇迹:几百名拉美裔学生 — 洗衣工、佣人、街边打零工工人的后代们 – 通过了高级微积分的考试,他们后来上了大学,毕业后当上了了律师、公司职员、教师或医生。1988年好莱坞将Escalante的故事拍成电影“Stand and Deliver”, 2016年美国邮政发行了Escalante的Forever纪念邮票。2016年春,洛杉矶时报报道了一个相似的故事:同是在洛杉矶差区、同样的80%以上的学生来自拉美裔低收入家庭,林肯高中的韩裔数学老师Anthony Yom执教的全班21个学生全部通过高级微积分考试,并且其中一个学生Cedrick Argueta是全球12个获得满分的学生之一,被邀至白宫受奥巴马总统接见。Yom总结了同样的成功秘诀:相信 — 相信每一位学生的学习能力,爱他们,取得他们的信任,然后无论你设立多高的目标,他们都会努力走得更远。美国近年兴起的“知识就是力量”Knowledge is Power Program(KIPP)特许学校同样证明了高标准严要求、知识改变命运才是帮助贫困家庭学生的有效途径。此外,著名的差学区East Palo Alto有一所为贫穷学生开设的寄宿学校Eastside College Preparatory School,所有的学生都考上四年制正规大学,每一个人都是家庭中第一个大学生。

事实上,那些激烈呼号“社会公正”的进步教育家们推行的低劣数学课程恰恰给对低收入家庭的学生带来的破坏性是最大的,因为他们在家里父母无力辅导,又付不起校外补习班的学费。低劣教材与低质量教学相伴,阻断了许多美国弱势家庭孩子通过刻苦学习升入大学改变命运的通道,直接或间接地导致许多差学区的高中生的高不及格率和高辍学率,随之而来的一系列社会经济问题都加剧了社会阶层固化。

在冷峻的教育理论、炫目的教育新思路新方法和对社会公正的激烈呼号的背后,静悄悄地躺在吸引一代又一代教育专家们为改造美国K-12数学教育赴汤蹈火的动因 — 利益。哈佛数学家Wilfried Schmid 一语中的:“一些教育改革者们获得大量教育研究经费、咨询费或教科书专利费”。数学标准、与标准一致的K-12教科书系列、与标准和教科书系列挂钩的国家或地方考试评测体系、数据采集与分析服务、以及配套的教师培训项目,这个生态链上凝聚着无比庞大的商业利益。这利益之大,引无数专家学者商人政客竞折腰,引得为人师表者无视花朵般可爱的孩子,为低劣教材摇旗呐喊,甚至以绝食示威来以死抗争

与卢梭同时代、同样热烈追求自由平等的罗兰夫人,在被激进的雅各宾派革命党人送上断头台时,面对着她曾经用尽心力想为之谋取幸福的疯狂民众,她喊出了“自由啊自由,多少罪恶假汝之名而行”的醒世名言。没有秩序、法治的自由,最终会毁灭一切。百多年来,执进步教育理念的教育专家和政客们坚持不懈地在美国教育系统推行激进的进步主义改革,他们籍着“社会公正”、“改革创新”的名义,行谋求一己私利之实,,前赴后继地毁坏着美国基础数学教育的根基。

是谁夺走了美国人的数学能力? –美国百年数学战争演义1-5

1.引子

帕罗阿图(Palo Alto)– 一个环绕斯坦福大学的美丽小镇,1938年惠普公司在小镇的一间民居车库里诞生,标志着硅谷科技产业和硅谷创新文化的发端。许多名人如乔布斯、佩奇、扎克伯格都曾经或现居于此。近年来,小镇迎来了从周边城镇迁入的许多华人家庭,也吸引了不少中国和世界各地的新移民前来筑巢。小镇房价节节攀升,却依然有许多家庭毅然卖掉周边城镇的豪宅,搬入小镇的破旧的小黑屋,主要原因就是为了让孩子进入加州最好的学区之一—帕罗阿图联合学区(PAUSD)上学,沐浴在斯坦福大学的氛围里成长。学区共有12所小学、3所初中和两所高中,目前学区里华裔学生的比例已经在三成以上。

然而,渐渐地,小镇上越来越多的中国家庭发觉学区教学水平差强人意,数学水平高又敬业的老师不多,水平一般还不改作业的老师不少;最让人挠头的是孩子们的数学 — 蜗牛般缓慢的进程、绣拳花腿般的作业硬生生地把天资不错的孩子们变成了数学低能儿。打开孩子们的数学课本,里面浅薄的内容和杂乱的编排又让想帮孩子们一把的家长无从下手。

家长们当然无从下手 -–“一英里宽,一英寸浅”(mile-wide and inch-deep)正是美国中小学数学课程的写照。正是这种数学课程结构,决定了美国K-12年级的数学教育成功之无望、失败之必然。

小镇居民们或有不知,小镇曾经发生过多起“数学战争(math wars)”– 1995年和2009年先后发生过数百名家长联名致信学区委员会抗议低劣教材的请愿活动 — 而这只是几十年来美国各地频繁爆发的“数学战争”的缩影。多数小镇居民尚未觉察的是,一套质量更为低劣的数学教科书正在悄悄地贴近当地的小学课堂。

Palo Alto高知家庭居多,在家长的尽力撑托下,学生的数学水平相对不错。但是,美国民众和美国中小学生的总体数学水平之差、背后原因之复杂,很可能超过了中国家长们的想象。美国数学究竟是怎样衰败到今天这个地步的?过去几年来,适逢笔者孩子从中国转学至Palo Alto上小学和初中,笔者观察到美国数学教学之乱象,百思不得其解为何这种差劲的教育能在美国大行其道、误国误民。笔者在撰写一篇英文文章试图对此谜团一探究竟的过程中,偶遇两篇未为人知的加州州立大学北岭分校数学教授David Klein的论文,“A quarter century of US ‘math wars’ and political partisanship”, “A Brief History of American K-12 Mathematics Education in the 20th Century”,读毕顿觉醍醐灌顶。在这两篇论文的启发下,笔者搜寻阅读了上百篇资料,从18世纪启蒙运动时期中追溯美国反智主义教育思想的源头,并挖掘整理了自二十世纪八十年代里根政府时期以来的近四十年的美国教育改革的策划与实施的史实,在此基础上,写就本篇美国百年数学战争演义。百多年来,美国围绕数学基础教育发生过的“战争”竟然如此激烈壮观,其交战回合之多、参与学者之众、牵涉的政界商界和各方利益之复杂,以及各方意识形态对垒之尖锐,堪比一部经典大戏,令人唏嘘,发人深省。

回顾延绵百年的美国数学战争和教育改革运动史实,不仅回答了我们对美国基础数学教育为何如此不堪的种种疑问,也是新老移民认识美国政治和社会意识形态潮起潮落的一扇窗口,同时还能为读者们擦亮眼睛,增强对林林总总的新潮先进教育理念和舶来品的思辨能力。对于家有学童的Palo Alto的居民来说,认真阅读此篇长文,有助于大家了解目前学区关于试点新的数学教材的来龙去脉。本文的一部分内容来自对David Klein教授(已征得其本人同意)的上述两篇论文的翻译整理,一部分来自笔者自己的思考、资料搜寻、以及和文中涉及的几位深深卷入数学“战争”的数学家当事人的反复交流探讨,故而算不上是纯原创作品。笔者在此抛砖引玉,期待得到大家的指正,也希望有勇有谋有志之士共同探讨、集思广益,为帮助千千万万的美国各族裔学生们学好数学走出一条可行之路。

2.段子:美国人数学有多烂?

世人皆知美国人数学差,但究竟差到什么地步,还是美国大报上的一些段子能让大家大开眼界。2014年7月纽约时报文章“为什么美国人数学这样烂?”中说,接近2/3的四年级和八年级学生数学达不到“熟练”的程度(即及格、熟练和优秀三档评分标准的中间档)。2013年的全国统测中有一道读温度计的题目,温度计上每个刻度代表的是两度而不是一度,四年级学生中超过一半答错了这道题。有一道选择题如下:“一个女孩星期六卖了15杯柠檬水,星期天卖的是星期六的两倍,她一共卖了多少杯?”,结果3/4的四年级学生没有选中15+(2 * 15)这一正确答案。文中还写道:曾经有一家汉堡连锁店开张就业,为和麦当劳的“1/4磅牛肉汉堡 (Quarter-Pounder)”竞争,店家推出了价格一样滋味更佳的“1/3磅牛肉汉堡(Third-Pounder)”;铺天盖地的广告轰炸后,店家发现还是不敌麦当劳。市场访谈解开了这个谜团 — 原来,山姆大叔们认为店家糊弄他们 — 1/3磅牛肉馅比1/4磅牛肉馅量少却同样价钱,当然还是麦当劳汉堡合算!

文末读者们也附和了许多奇葩故事:一个数学辅导老师说,他多年来辅导过的大大小小的学生少说也有好几百,但是其中能把九九乘法表全囫囵对的不会超过12个。一位老兄吐槽道,某天他步入一家小店,向一位店员买1/8磅价格不菲的西班牙火腿,并请她将火腿切成夹三明治的薄片。只见这位妙龄青年认真地片呀片呀,老兄等得焦急,疑惑不解地上前查看。青年一边擦汗,一边满脸歉意地说:“先生,0.8磅的火腿可真是要切上一阵子呢!”

如果这些轶闻令君莞尔,文章中的这个爆料可能会让你脊背发凉:有研究发现,美国17%的医疗处方错误由医生或药剂师的计算错误引致;在回答一份调查问卷时,3/4的医生将与常规诊疗相关的死亡率及主要并发症的发生概率算错了。

公立基础教育质量低下,是美国社会的痼疾和公害,每个纳税人都在为之付出高昂的代价。对于改善美国中小学数学教育,美国政府与民间可谓绞尽脑汁、银子散尽,各界政府屡败屡战 “Yes We Did, Yes We Can!” 例如,奥巴马政府上台伊始就向全国推出了“共同核心(Common Core)”教育标准,并在其官方主页上向世人昭示决心:“我们的目标是改变过去美国数学教育‘一英里宽、一英寸浅’的缺点,帮助学生打下扎实的基础,牢固掌握概念……本标准对学生的计算速度和正确率有一定要求,学生应该练习主要计算技能 比如一位数的乘法 以期能进一步学习更复杂的内容和方法”。

面对美国公校不靠谱的数学教学,很多家长们默默地将孩子们送往校外补习班或亲自操刀上阵为孩子补课。或许是美国人天生缺乏数学基因吧?或者是英语的多音节发音使得他们背九九乘法表不如中文那么利索吧?各种解释不一而足,但多未及根本。数学家David Klein的论文为我们指出了线索 — 百多年来,一代又一代执进步主义信念的进步教育专家们和政治家们是将美国中小学数学教育拆梁卸瓦的主导力量。正是在他们前赴后继地努力之下,美国公校数学教育逐渐衰败一路滑落,直至今天烂泥扶不上墙,在看得见的将来也难有改观。

3.概述:进步教育的渊源

进步主义(progressivism)是根植于“进步思想”(Idea of Progress)的一种政治哲学思想,“进步思想”是一种世界发展观。关于人类文明的发展前景,古希腊、古印度及中世纪时期的思想家们,以及近代的尼采、斯宾格勒等哲学家们大多持有的是周期性循环往复、历史轮回的观点,黑格尔、马克思等所持的是人类历史螺旋上升的辩证发展观。面对第一次世界大战带给人们的沧桑苦难,当代英国学者David Eder则提出了悲观的发展观,认为人类文明的发展将导致环境的不断恶化和更多的人间苦难,人类境况不可能永无止境地改善。

“进步思想”是有别于上述几种观点的一种世界发展观。文艺复兴末期兴起的科学革命和取得的科学艺术人文成就,引发了思想家们对人类文明发展前景的乐观预期。英国哲学家弗朗西斯•培根(1561–1626)于1627年出版的New Atlantis一书中就描绘了一个充满“慷慨和启示,尊严和辉煌,虔诚和公共精神”的理想国。十八世纪启蒙运动时期,法国思想家 Bernard Le Bovier de Fontenelle(1657 – 1757)认为,人类在每一时代都可以在前人积累的科学和艺术成就上探索发现新的知识,每一时代都比从前更具优势,因此人类文明将持续不断地进步(progress)。狄德罗(1713–1784)等150多位科学家和哲学家编纂的百科全书便体现了这一思想。启蒙思想家们认为,在科学和理性的驱动下,不止是科学和艺术,品行、道德、制度、法律、经济和社会都将不断地进步。

启蒙时期的思想家对科学和理性的尊崇引发了他们对宗教教条和专制制度的怀疑和挑战。卢梭(1712-1778)、伏尔泰(1694-1778)等认为人类社会应该服从自然规律,人生而自由平等,私有财产制度是人类不平等的起源。进步主义(progressivism)是启蒙时期发源于这些自由平等思想的一种政治哲学,它认为现实社会中巨大的贫富鸿沟、蒙昧主义、封建专制和宗教压制等种种痼疾阻挡了人类社会进步的进程,侵害了自由平等的天赋人权,只有推翻封建专制,建立民主制度,实现自由平等,社会才能不断进步发展。

进步主义还吸收了卢梭的社会契约论观点:人们通过契约组成社会,根据契约建立政府,政府必须对每一个人的权利、自由和平等负责,而不应当只保护少数人的财富和权利。在参与政治的过程中,每个人同等地放弃全部天然自由,转让给整个集体,人类才能得到平等的契约自由,因此集体意志是维系契约社会的纽带,集体意志与社会公共利益高于个人权利。

进步主义认为贫富差距是一种社会不公,是对自由平等人权的侵害,因此,追求人人平等(equality)、社会公正(social justice)是进步主义的一大特征。进步主义的另一特征是奉行国家主义和集体主义,强调个人意志应服从国家利益。

进步教育(Progressive education)首先是一种关于教育的目标和功能的政治哲学理念,是进步主义政治哲学思想在教育领域的延伸。一方面,进步教育认为教育不应当只是以传授知识为主要任务,教育的终极目标是要建立民主平等公正的社会,因此在教育中要以坚持社会公正为准则,大家应当按同样的内容标准来学习,追求同等的学习成就;另一方面,进步教育拥护卢梭式的社会契约观和集体主义理念,认为个人教育应该服从国家经济发展的需要,教育要以培养适合未来经济发展需要的产业大军为方向。

其次,在上述的关于“教什么”、即教育的目标和功能的政治哲学含义之外,进步教育还具有另一层“怎样教”、即教学方法或教学理念(pedagogy)方面的含义,这种进步教育教学理念的主要源头是启蒙时期卢梭的教育思想,并在十九、二十世纪受到浪漫主义、自由主义等思潮的直接影响。

进步教育教学理念是启蒙时期思想家的自由平等思想在教育理念上的运用与体现,是对传统古典教育理论的挑战。西方传统的古典教育理论可追溯至柏拉图时代,强调理性,主张通过系统的教学与练习来使得学生获取知识。卢梭的教育思想代表作《爱弥儿》与他的政治代表作《社会契约论》一同发表于1762年。卢梭认为“大自然希望儿童在成人以前就要像儿童的样子”,顺应自然的教育必然也是自由的教育。他倡导教育要遵循儿童的自然天性,教师应采取自然的、自由的教学方法以适应儿童的身心发育水平和个体差异(“问题不在于教他各种学问,而在于培养他爱好学问的兴趣,而且在这种兴趣充分增长起来的时候,教他以研究学问的方法”),要让儿童主动地探索、发现知识(“问题不在于告诉他一个真理,而在于教他怎样去发现真理”)。卢梭在他的《论科学与艺术》一书中提出艺术与科学的进步并没有给人类带来好处,知识的积累加强了政府的统治而压制了个人的自由。因此,他轻视书本知识,强调儿童学习的知识要实际、有用,要在实践中获得知识,而不是被动接受书本知识(“社会就是书,事实就是教材”)。

卢梭的反叛性的教育思想甫一出世即成时尚,并在后世流传深广。据说路易十六有一门业余锁匠的好手艺,就是因为他的深受《爱弥儿》影响的父亲从小教育他要学得一技之长。

十九世纪法国大革命之后的浪漫主义时期里,在社会政治发生剧烈变革的同时,工业革命带来了城市化和人口扩张。作为一种对喧嚣现实的逃脱,欧洲的文化思想较之前的启蒙时期的科学理性有了变化,倾向于强调情感、想象和个性的强烈表达。在此背景下,欧洲兴起了自由主义、激进主义和国家主义等政治思潮,它们对教育思想产生了很大的影响。美国著名教育家E.D. Hirsch(1928- )在1996年出版的“The Schools We Need and Why We Don’t Have Them”一书中写道:浪漫主义认为人性天生为善,因此要让人性自然发展,不要人为地施加偏见和规则来破坏它。浪漫主义教育理念认为孩子既不是一个成人的未开智的缩小版,也不是需要塑造的一团泥巴,每个孩子都是一个独特的、具有可信赖的内在动力的、有自身权利的特殊生命,应该让孩子遵循天性自由发展。

瑞士教育家Johann Pestalozzi(1746–1827)是这一时期最有影响力的进步教育家。受卢梭的思想所感召,他放弃了神职工作,希望通过从事教育来为乡民们普及文化知识,解除他们的蒙昧文盲之苦,从而促进劳苦大众的福利和幸福。他在瑞士创办了多所学校,进行了一系列教育创新活动,并写下了许多影响深远的教育著述。Pestalozzi将传统教学模式转变为以儿童为中心,照顾孩童的个体差异,注重他们的感知和自主活动。他的名言是“用头脑、双手和心灵来学习(Learning by head, hand and heart)”。

1895年,16岁的爱因斯坦第一次投考瑞士工程学院落榜,不得不在瑞士Aarau小镇的寄宿高中上完他的最后一年中学课程,这所中学采用的就是Pestalozzi教学法。爱因斯坦的具象化分析问题的方法和“思想试验(thought experiment)”的习惯就得益于这种教学法,他曾回忆Aarau的教育“使我清楚地意识到建立在自由行动和个人责任基础上的教学法比那种全然权威式的教学法有多么的优越”。

4.美国的进步时代与进步教育的兴起

美国在建国之初就与进步主义结下深深的不解之缘。18世纪启蒙运动时期的追求自由民主的革命思想和进步主义思想不仅酝酿了法国大革命的爆发,也深深地影响了美国独立战争时期的领袖们。本杰明•富兰克林、托马斯•潘恩、托马斯•杰斐逊和约翰•亚当斯等认为,重建政治制度,建立一个“自由的帝国”将改善美国人民的生活,促进美国的不断进步。因此,进步主义在美国立国之初即产生了直接的影响。

1865年,美国结束了内战,迎来了巨变的工业革命时代。1869年,第一条横贯北美大陆的太平洋铁路通车,将纽约到旧金山的旅程从6个月缩短为6天。铁路的发展极大地促进了技术进步和工业化,带动了制造业、通讯、电力、矿业、钢铁、石油、机械、农产品种植与加工等各行业的飞速发展,美国一跃超过英国成为工业革命的领头羊。铁路网和工业化的发展还带动了城镇化,各行业的实际工资水平大幅度上升,中产阶级迅速增长,并且吸引了许多移民涌入美国。

伴随着工业化的迅猛发展,各大行业都为托拉斯大财团所垄断,财富的集中达到空前程度,并带来了政治腐败。数百万涌入美国的欧洲和亚洲移民中,很大比例是、半文盲劳动力。这个时代的黄金璀璨的财富面纱之下,掩罩着低技能劳工的贫病交加政治腐败、浪费、纸醉金迷、社会不公、低技能的文盲等一系列社会问题,因此十九世纪七十年代至九十年代这个时期被称作美国的“镀金时代 (Gilded Age)”。

正是在这样的时代环境下,以纠正社会不公、追求平等和捍卫人权为使命的进步主义政治思想在美国兴起。进步主义者们认为自由放任的资本主义的结果是各行各业都被垄断性大公司所主宰,巨大的贫富鸿沟导致了工人阶级和资本家阶级之间的剧烈冲突,这一切阻断了社会的进步,因此需要通过有效举措来纠正这些社会问题。在信奉进步主义的罗斯福、塔夫特和威尔逊三位总统的在任年间(1901-1921),美国社会发生了剧烈的社会和政治变革,实现了参议员直选、妇女投票权、反托拉斯法、禁酒令、成立美联储中央银行、开征收入税等一系列社会改革。中小城市开始建立高中,受教育的中产阶层人士大量上升。历史学家将在十九世纪末期至二十世纪二十年代的美国称作“进步时期”(Progressive Era)。

在进步主义政治理念主导美国进行诸多激进的政治和社会改革的同时,进步教育思想也波及美国的教育界,并在一批激进的进步教育家的主导下,迅速成为美国教育界的主流思想。

Francis Parker (1837–1902)是美国进步教育运动的先驱。1872年,他前往德国系统地学习了卢梭、Pestalozzi等人的进步教育理论,并在回到美国后将这些理论付诸实践。在担任麻省昆西学区的总监期间,Parker发展出一套“昆西方法”,抛弃传统课程和作业练习,取消考试评分和排名,代之以小组活动等各种非正式教学方法,在每周课程中加入艺术、科学和体育课。他醉心于试验各种新的教育理论,从不害怕失败,因为“不断的失败是通往成功的道路”。例如他将阅读、拼写和写作课整合成了一门“交流communication”课。他的理念是教育不是将知识塞进学生的脑子里,而是要教会学生独立思考,塑造独立的人格,教育应该包括个人智力、身体和道德的全面发展。他的口号是“教育要使学校适应儿童,而不是使儿童适应学校”。

杜威(John Dewey, 1859-1952)将Parker尊称为美国“进步教育之父”,但是他本人却是美国最有影响的进步教育家,是实用哲学、心理学、进步主义、自由主义的集大成者,对二十世纪的美国教育和社会改革发挥了巨大的影响。Hilda Neatby曾评论道:“杜威在我们时代的影响相当于亚里士多德对于中世纪的影响。他不是哲学家中的一个,他是唯一的哲学家”。

杜威自1904年起担任哥伦比亚大学及哥大教师学院的教授,直至1930年退休。1919年他和几位进步教育同仁一同在纽约创立了New School,就是New School for Social Research的前身。作为实用主义哲学的代表人物,杜威否定了思想的功能是描述或表达客观现实的观点,认为思想是预测和解决问题(problem solving)的工具,认为应该根据知识学科的实际功用和成果来对之进行评价,要在实际生活运用中来检验知识。

杜威曾说民主就是终极的人文道德理想,是民主的大声呼号者。1916年,杜威出版了他的代表作《民主和教育》。杜威执着地认为,教育和学习是与他人交往和互动的过程,因此学校本身是一个社会机构,学校是酝酿和进行社会改革和重建的最佳场所。教育不能仅仅围绕获得前人既定的知识而行,而是要教会学生获得开发自己全部潜能的能力,以备未来发挥潜能服务于社会。

杜威认为决定学习效果的是学生本身而不是学科内容,教科书只是“过去的学问和智慧的代表”,学校应当把教育的重心从教师、教材那里转移到儿童身上,以儿童为中心。他倡导学校要把教授知识的课堂变成儿童活动(activity)的乐园,安排开放式的课程和课堂,鼓励儿童自我探究(self-inquiry)和创新,帮助学生在实践中学习经验和知识,鼓励小组讨论与合作等。他认为知识是自然物体在人们心灵里留下的印象,因此,如果没有通过使用物品来给意识直接留下印象,人们就不可能在获得知识。基于这种观点,他是动手学习或体验式教育方式(hands-on learning,experiential education)的倡导者。目前流行的“问题学习法(Problem-Based Learning)”就是从这一理念衍生出的众多体验式教学模式中的一种。杜威提倡的通过积极探寻来学习的方法(learning through active inquiry)是另一种至今仍被广为推崇和仿效的教育方法。

杜威对当时的美国K-12公共教育系统和教师培训体系作了批判。他认为现有的体系只是试图快速生产出一批批拥有一套特定的狭隘的学科教学技能的教师,其功能是通过对学生身心的纪律约束和强求学生掌握刻板的知识来培养出一批批被动式的顺从现有政治结构、顺从权威的学生,而不是为了培养具有批判性思考能力、有探究真理意愿的有道德的社会公民。杜威强调需要对教师培训体系本身进行改革,要增强教师职业的专业性(professionalism)。教师培训学校不应该只是生产出能够将那些不必要的事情做得更好的教师,而是首先要帮助教师树立正确的关于教育是什么的概念。

应他的哥大弟子胡适(1891-1962)和蒋梦麟(1886-1964)之邀,杜威于1919年4月30日抵达上海访问。几天后爆发的五四运动令杜威激动和兴奋不已,结果他在中国停留了两年之久,直至1921年7月方离开中国。这一期间,他在中国发表了将近200场演讲,胡适陪伴在侧做翻译。杜威意识到日本对中国的虎视眈眈和共产主义对一些中国知识界人士的吸引力,于是号召中国进行教育和社会改革而不是革命,并建议美国支持中国的改革。他的讲座吸引了成千上万名听众,在中国听众眼里,他是德先生和赛先生的化身,是现代价值观的代表,甚至是“孔子第二”。他在中国最大的影响恐怕还是通过他的学生胡适、蒋梦麟以及另一位哥大教育学院毕业生陶行知(1891-1946)将进步教育运动推广到全中国。深受杜威的“教育即生活,学校即社会”思想感染的陶行知就是进步教育的忠实的践行者,他有一句名言:“每天要四问:一问我的身体有没有进步?二问我的学问有没有进步?三问我的工作有没有进步?四问我的道德有没有进步?”直至今天,杜威弘扬的进步教育思想仍具有强劲的生命力,许多创新型民间学校吸引家长的口号都多少带着进步教育的影子。

镀金时代的铁路建设不仅催化了美国工业化和经济的迅猛发展,铁路网的高精度高时效的复杂管理需求也催生了现代管理科学和新的人才培养模式。铁路公司员工的培养模式一般是这样的:18-21岁的年轻男性进入铁路系统开始初级工作,随着经验的增长,他们会在系统内被逐级提拔,到40岁左右时升为机车工程师、列车长或车站经理等。金融、制造和贸易等各行业也纷纷借鉴这种以职业轨道为特征的人力资源发展模式,培养各自行业的蓝领技术工人和白领经理人。

在进步时代,迅猛的工业化与科技进步相互促进,极大地提高了美国各行业的生产效率,进而引发了人们进一步提高生产效率的追求。英美等工业化国家都掀起了以检视并消除经济、社会和政府各个领域的一切浪费、用最好的办法来做每一项工作的效率运动(efficiency movement)。例如效率运动的代表人物Frederick Taylor(1856-1915) 就用秒表来寻找工作中的效率浪费,他发明的科学管理法风靡一时,被各行各业广为采用。“泰勒主义(Taylorism)”指的就是这种进步主义式的对效率的极致追求。Frank Gilbreth(1868–1924)则宣称对任何问题总是有一种最佳的解决方案,专家们的任务就是要研究寻找这一最佳方案。1913年,福特公司第一条汽车流水线投入运营,这一革命性生产模式更进一步刺激了全社会各个领域对效率的极度追求。

John Bobbit (1876–1956)就是美国教育界效率思想家的一位代表。他的专项工作是课程设置,他的关于课程设置的理论的著述是教育专业的标准读物。他提倡教育不是为儿童和青少年时期、而是为将来的成人时期做准备的,学校不应该教学生那些一辈子都用不到的知识,而应该教对他们将来在新的工业社会中用得上的课程,因此要根据社会的需要用科学方法来设计课程,消除那些无用的传统学科。

David Snedden (1868–1951)也是社会效率的代表人物之一。他曾在在哥大教师学院和斯坦福大学任教,并在加州担任过学区总监。他颂扬运用科学管理法来进行课程设置是将学校教育从石器时代带入了工业文明时代,认为任何的学科内容,不论是历史、拉丁还是数学,都必须通过“是否对社会有用”这个测试,学生应该学习工作和生活中所需要的技能和工业智慧,而不是学习那些抽象虚幻的书本知识。Snedden认为美国的基础教育系统低效、缺乏民主,只顾及少部分以上大学为目标的理论型的学生,忽略了大多数思想实际的年轻人,以至于他们没机会及早为他们未来一生中的职业做充分准备。他认为有效率的社会应该像竞技体育那样,一些高级人才作为领导者,其他的普通人作为追随者,各级人才分轨训练,各就其职。

虽然进步主义起源于启蒙时期追求自由平等公正的政治理想,但启蒙时期以来的一些著名思想家却具有种族主义倾向。在十九世纪维多利亚时代具有如日中天的影响力的英国哲学家、社会达尔文主义的代表人物斯宾塞(Herbert Spencer 1820-1903),就认为人的知识一部分来自于从外界学习,一部分则是从种族遗传中天然继承的。他认为各人种是各自环境下物竞天择适者生存的结果,种族通婚产生的混血儿必然在能力上亚于纯种。因此他建议美国政府要限制中国移民,建议日本政府限制日本人和欧美人通婚,认为移民会导致社会灾难。进步时代的各项改革触及社会各个行业和角落,但却回避了黑人的处境和种族隔离问题。主流改革派多为白人精英,其中不少人有种族优越感,他们认为美国本土出生的白人孩子们更具有书卷气,适合接受高标准的精英教育以备将来进入社会高阶层,移民的后代更有兴趣也更适合从事劳动密集型工作,应该为他们提供适合的低标准普通教育。斯坦福大学教育学家Ellwood Cubberley(1868-1941)就在他的著述中多处强烈地流露出这种思想。Cubberley在1898年加入斯坦福大学教育系时该系只有两位教师,他是美国教育行政管理学的开创人,对美国公校教育政策有很大影响。

Lewis Terman (1877-1956)在1910年应Cubberley之邀加入斯坦福大学教育学院任教育心理学教授,在1922-1945年任斯坦福大学心理学系主任。在初到斯坦福期间,Lewis Terman主持修订了Stanford-Binet IQ test 这一智商测试方法。在一战期间,Terman参与了对170万应征士兵的智商测试项目,测试得 “A” 的士兵将被训练为军官,那些得 “D” 和 “E” 的士兵则与这些训练无缘。一战结束后,Terman和他的同事们想到将智商测试用在改进学校教育的效率上。Terman从他的智商测试结果中得出结论,认为印第安人、墨西哥人和黑人家庭的后代的低智力似乎是遗传的,这些孩子应该被编入单独的班级,他们学不会抽象知识,但是可以受教育为高效率的劳动力。他还说意大利、葡萄牙及其他移民人群的孩子的IQ中位数只在80左右,语言和其他环境因素只是移民孩子智力“残缺”的原因之一,基因和遗传是更深层的因素。坚信优生理论的Terman甚至加入了一个倡导对智力愚笨和有精神疾病的人群进行强制绝育的基金组织。他的儿子Frederick Terman(1900–1982)是斯坦福毕业的电子工程专家,是惠普公司创始人William Hewlett和David Packard的老师,曾任斯坦福大学教务长,与William Shockley被公认为硅谷之父。

杜威的同事、教育心理学的创始人Edward Thorndike (1874–1949)几乎在哥大教师学院度过了他一生的职业生涯。自1901年起,他用小鸡小猫小狗进行了一系列动物实验,提出了著名的“刺激-反应”理论和效果法则。他认为女性和男性的学习方式存在天然的、生理上的差别,女子天生地具有服从男性的特质。这些论断进而被引申为女性的学习能力天生不如男性。Thorndike等人的性别歧视学说在教育界和社会都产生了很大影响,因此虽然进步时期的妇女获得了投票权,但在相当长的时期里,妇女的职业前途和就业选择还很有限。

在进步主义、实用主义以及种族和性别歧视观念的交织影响之下,美国的教育领域掀起了追求效率、减少一切教育浪费的大潮,这首先体现在强调所有课程都要教授有用的、实际的知识,比如学校开设烹调、驾驶培训、会计等课目,减少那些所谓抽象、无用的高级学术性课程,例如微积分、拉丁语等等。

其次,借鉴各行业对员工进行职业分轨的培养模式,根据学生的学习能力、家庭背景和未来就业前景等因素,对学生进行“分轨(tracking and laning)”教育。进步教育专家们认为传统的为所有学生提供相同课程的教育模式是落后的、被动式的,分轨教育是与时俱进的科学的教育模式,是学校对提高全社会效率的最好的贡献,是对社会效率的主动式的追求。智商、种族、性别都成为“分拣”学生的标准,筛选出少数学生进入高标准的学术性轨道学习具有挑战性的课程,为将来上大学做准备,剩余的大多数学生则进入普通轨道,学习普通课程,预备毕业后走上工作岗位。初等中学也是进步教育思想下的一个发明,其目的是在学生早至十二岁时就对其进行分轨,将那些被认为不适合将来上大学的学生尽早送入培养未来产业大军的低标准教育流水线。进步教育的这些人力资源发展观念,实质上也是卢梭的集体主义和契约化社会的观念在二十世纪工业社会的体现。

从启蒙运动发源而来的进步主义作为一种政治理念,秉承了启蒙思想家对自由、平等、民主和公正的信念。进步主义和自由主义(liberalism)都发源于启蒙时期,有着相似的政治诉求。杜威等人将学校视作社会改革的场所,将教育视为社会改革的过程。当教育为传授人类所积累的知识和智慧这一终极目的被削弱后,任何其他的各种诉求和关注、各种利益、各种理念,如民权运动、性别平等、政治正确(politically correct)、社会公正等都要在学校课程中挤占进来,都要和传统学术性知识课程占据同等重要性。

进步教育家最为强调教育要追求“社会公正”。在当代社会中,社会公正倡导的是通过税收、社会安全保障、公共卫生、公共教育、公共服务、劳动法和市场干预等手段打破造成社会阶层固化的壁垒,追求公平的财富分配,强调人人机会均等和结果均等(equal opportunity and equality of outcome)。

进步教育家往往有着种族优越感,认为少数族裔和低收入家庭的孩子、女性学生等弱势群体的学习能力较差。传统的课程设置难度太高,对弱势群体是一种障碍,这种学习成就的不平等会造成社会阶层分化以及经济地位和社会地位的不平等。基于这些理由,降低课程难度就是追求社会公正。同时,坚持“政治正确”也是一种追求社会公正,因此要在教科书使用政治正确的内容,教学中也要坚持政治正确的立场。

Benjamin Bloom(1913-1999)是一位影响卓著的美国教育心理学家,他在1956年提出了至今仍被美国教育界奉若经典的“Bloom分类法(Bloom Taxonomy)”,即认知过程分为以下六个由低到高的层次:记忆、理解、应用、分析、综合、评判,其中记忆指的是认识或记住学科领域的事实、术语、基本概念、规则等具体或抽象的知识,但未必完全理解它们的含义。Bloom还在1968年提出了“掌握学习 (mastery learning)”的教学法,即学生必须对前面知识达到一定程度的掌握水平后,才前进到下一步学习。如果测试表明学生尚未达到应该掌握的程度,老师要给他们支持和帮助,直到测试通过后再进入下一阶段的学习。一些教育家认为可以将应用提前到记忆和理解之前,即创造一个真实世界在前、理论学习在后的学习场景,这就是目前仍流行的“问题学习法(problem-based learning)”的理论基础。

进步教育家们将Bloom的认知层次学说奉若瑰宝,将对知识的记忆和理解贬低为低层次的认知过程(lower-order thinking),而将应用、分析、综合与评估称作是高层次的思考(higher-ordering thinking),以此为依据轻视对基础知识的教学,将对基本概念事实和规律的学习、理解与练习一概认作是死记硬背(rote learning)和枯燥训练(drill),认为这些会妨碍了应用、分析等更为抽象的、高层次的思考。基于事实的知识本应是所有思考过程的基石,没有对基础知识的掌握,学生何以进行核查和分析?若没有对知识的理解,又何以进行理性的评价?事实上,若没有坚实的、广博的知识做基础,那些所谓的高层次的应用、分析、综合等只会带来具有极大主观不确定性的答案,学生们就像大海上茫然航行的船一样没有辨识方向的能力,极易被操纵、被洗脑,接受所谓的革命性的新观点新理念。

进步教育家热衷于小组讨论(group learning)、团队合作(teamwork)的课堂形式。这些本应是用于促进对知识的学习、理解和掌握的有益方式,但不应成为课堂的最主要甚至是唯一的教学方式、更不应该用之替代对知识的教授和讲解。但是进步教育家在含糊的教学计划之上倡导的自由表达和小组学习却常常导致了课堂的嘈杂无序、混乱和空泛。集体讨论是解决冲突、达成一致意见的重要手段。基于事实的思想的自由交流和讨论是中性的、有益的。倘若教师们在课堂上灌输给学生稀薄的或带偏见的信息,并引导小组讨论朝着一个预先设计好的与传统价值观相背离的一致性意见或结论时,这种讨论就变成操纵学生思想和洗脑的有力工具。

二十世纪八十年代,瑞士心理学家皮亚杰(1896–1980)主创的构建主义成为美国进步教育家的新的大旗和教育改革的理论指南。构建主义沿袭了杜威、蒙台梭利等人的学习理论,认为一个人对体验的主观解释而非客观现实决定了他对知识的理解,一个学习者的学习能力取决于他先前已经掌握的知识,因此知识的获取应该是一个个性化的将自己原有的背景知识与新获取的知识一同来构建新的认知的过程,学生听老师课堂讲解或是阅读课本并不能获得深层理解。课程内容要建立在学生已有的知识背景之上,鼓励学生自由探索发现规律,从探索开放性问题和解决实际问题的活动中来积极主动地构建自己的知识。主动学习(active learning),发现式学习 (discovery learning),知识建造(knowledge building)等是各式构建主义的卖点。

自二十世纪初叶以来,发源于启蒙时期的进步教育思想经杜威等先驱们的发扬光大,又被他们的弟子们奉为圭皋,代代继承传扬贯彻到了遍布美国东南西北的各大学的教育学院和教师学院里。美国大学院校中78%设有教育院系,共有1400多所教育学院(school of education,college of education, ed school)、教育系(education department),或教师学院(teachers’college)。这些教育机构既培养教育学科的研究型人才,又承担了大部分的职业教师和教育行政与管理人员的培训项目。这些教师培训项目的课程设置大多陈旧老套,未来的教师们不是专注学习将来要执教的课程的专业知识,而是将大部分时间精力花在无休止地学习讨论各种教育理论、教学方法和社会政治意识形态上。E.D.Hirsch说当代美国各大学的教育院系扮演的是“思想王国”的角色,对以研究为依据的各项知识发现和“异见”想法一概敌视。 E.D. Hirsch、 Diane Ravitch、 Chester Finn和Lynne Cheney等传统教育学派人士批评美国教育学院带着浓重左翼政治偏见,流行Paulo Freire (1921-1997)的批判教学法(critical pedagogy)和“为社会公正而教”(”Teaching for Social Justice” )等社会主义哲学,对专科知识的学术要求缺乏兴趣。哈佛大学教师教育项目主任Katherine Merseth在2009年曾说教育学院的教师培训项目是为美国各大学带来丰硕的学费收入的“现金牛”,大学没有动力对其过时落伍的课程加以改善更新,全美一千多个教师培训项目中只有100来个是在培养合格的未来教师,其它的全部都可以在第二天就关门。

美国教育部、州级和地方政府的教育部门、教育工会和教育产业链上的利益集团的官员们大都毕业于这些教育院系或是有在这些教育机构学习的经历,他们是美国国家和地方教育政策的制定者、发言人和鼓噪者。要成为美国公校教师,必修先参加各大学教育院系所属的教师培训项目学习并考取教师执照。考进这些项目学习的未来教师们很多来自于高中毕业生中学业较差的一群。据2013年华尔街日报的一篇报道,2010年美国大学新生的SAT阅读、数学和写作平均成绩分别是501, 516和492分,而教育专业新生的平均成绩分别只有481,486和477。他们中的大多数人从教育院系的系统训练并没有获得足够的专业学科的知识,对数学专业知识的理解掌握尤其不够,但是他们中的许多人被成功地洗脑,成为了卢梭、杜威、Bloom等人的进步教育理念和教学法的薪火代代相传的真传弟子和新一代进步教育中坚力量。

很多大学的教育学院设立了数学教育专业(mathematics education),专门培养从事中小学数学教育的教师、教育行政官或研究人员。从一些顶尖大学的教育学院毕业的顶着数学教育专业博士头衔(Ph.D.in mathematics education)的教育专家们(education experts)更是迷惑住了广大公众,人们往往误以为他们是既懂数学又懂教育的专家,是美国数学教育的救星,或者干脆就将他们误作是数学博士(Ph.D.in mathematics)。他们对高等数学的知识或许略知皮毛,实质上往往是进步教育的忠实践行者和一些利益集团的代言人。进步教育专家们不仅执掌了美国的教育政策,他们中的许多人还联合出版商主宰了美国K-12数学教材的编写和发行,并且联结政客、商家和相关机构控制了学术评测系统的开发和运营。

进步教育的注重个性、注重学生思辨能力的培养等种种理念无疑是有其一定的积极意义的,是对历史上机械刻板的传统教学方式的一个革新。若能将这些教育理念转化为生动活泼的教学方式运用在学科知识的教学之中,可以使学习变得生动有趣,增强学生对知识的理解和掌握,增进学生的求知欲和思辨能力,这无疑是最为理想的教育方式。然而,教育思想毕竟是关于教学方法(pedagogy)的意识形态,一门学科的学习终究必须以对学科内容 (content)的掌握为根本,如果没有content 光讲pedagogy,再先进的教学方法也是无源之水,无本之木,不能让学生获得应有的学科知识。

然而,二十世纪初以来,一代又一代的美国进步教育家们对K-12数学教育所做的正是将content不断淡化,却在pedagogy上进行无限开拓。

无论是“社会公正”、“政治正确”的政治理念、基于种族歧视和性别歧视的效率主义和国家主义,还是布鲁姆的认知层次理论和皮亚杰的构建主义,种种进步主义教育理念都指向要降低数学难度至人人可达水平。各大学的教育学院的进步教育专家们,他们培养出的掌管各级教育政策决策的官员们,那些欠缺数学专业素养却满脑子进步教育理念的教师们,他们与教育产业链上的教材开发商和考试开发商等利益集团有着千丝万缕的联系,并且共同组成了教育既得利益群体 (educational establishment)。他们自身的高等数学知识极为有限,不能把握数学学科的content及数学学习本身的特点和规律,因此,他们只能一方面将content不断简单化,即将K-12各年级数学知识不断去难度化,去深度化;另一方面,他们在pedagogy上做足噱头,不断地推出各种看似革命性创新性、实质却为进步主义旧膏药的教育“新”观念“新”方法来迷惑家长和公众,并借以掩盖他们所编撰的教材和教学的浅薄、空洞和错漏百出。

在教师工会的庇护下,很多教师既缺乏教学的热情和责任心,也缺乏数学专业知识,因此自觉不自觉地成为进步低劣教材的拥戴者,不愿意认真地教给学生多位数乘除法等基本技能,更不愿意给学生布置一定量的有挑战性的作业练习来帮助他们掌握知识,而是热衷于在课堂中运用各种花哨的进步教学法,比如,小学生的数学课变成了艺术课,孩子们不是在演算数学题,而常常是在做一些以涂色和手工为主的简单题目。

看看进步教育专家们在他们的低劣数学教材或是他们的进步主义教学法贴上的这些花样翻新的名词有多吸引人吧:learning by doing, experiential learning, critical thinking, problem-solving, team work, group work, conceptual understanding, personalized learning, project-based, procedural skill, discovery learning, developing number sense, constructive, hands-on, inquiry based, integrated/coordinated, self-paced learning,student-teacher interactive instruction……每朝每代,他们都不断地推出光鲜亮丽的辞藻将自己包装成代表时代进步趋势的改革力量,却将反对进步教育低劣教材的家长和数学家们贴上“机械记忆”、“死记硬背”、“只重程式缺乏思维”、“妨碍社会公正”等标签,在百年来的历次交战中攻城掠地,愈战愈勇。这也就是今天美国全国公立学校五千万名学生所受的“一英里宽,一英寸浅”的数学教育的由来。

在这种低劣教材体系的制约下,每个年级的学生的数学学习都在松散浅薄的内容上徘徊,小学生无法构建起基本的乘除法、分数小数、比例和百分比等基础算术技能,初中生无法适时开始代数、几何与三角的学习,也无法预备扎实的代数基础知识进入高中阶段的前微积分和微积分课程的学习。相当多数的高中毕业生的数学甚至达不到初中的七、八年级的水平,而升入大学的新生中高达三成以上的学生必须上数学补救课程补习初中和高中数学知识。正是美国进步教育专家这个高度有效、极为顽强、且长袖善舞的集合体,将一代又一代千千万万的美国孩子们送上数学-科学死亡行军的路程(math-science death march),并且导致美国沦落为世界上高中生的辍学率最高的国家之一,大学新生中将近一半要补习初中和高中甚至小学的数学知识,将近一半毕不了业。

5. 二十世纪初期至二十年代末期:教育专家们的天堂

进步教育对美国中小学数学教育的渗透,始于杜威及其门徒William Kilpatrick,两人同为美国成立最早规模最大的教育学研究生院–哥伦比亚大学教师学院的教授。在1911 至 1938年间,Kilpatrick在哥大教过的学生多达35000名学生,学生所付学费总和超过了百万美元,人称“百万美元教授”。他的书《方法的根基》(Foundations of Method)是美国教育学专业学生的指定读物。1915年,美国国家教育协会任命Kilpatrick为其下设的高中数学教学问题研究委员会的主席。 该委员会没有任何数学家参与,全部由教育专家组成。Kilpatrick很快抛出了题为“中等教育中的数学问题”的报告(注:本文中的“中等教育”指的是初中加高中教育;“中小学”指的是K-12年级;“中学”指的是初中加高中;“小学”包括K年级),宣称相当部分的算数技能、大部分的代数内容以及绝大部分的几何知识都是没有必要的;除非作为一个知识奢侈品,数学对于寻常生活中所需要的思维是有害无益的;数学学科的各部分知识除非能证明其实用价值,否则一概不必教授。报告还建议砍掉高中数学中的代数和几何内容,只为少量学生保留传统的高中数学课程内容。另一位哥大教师学院教授、教育社会学创始人并曾任??麻省教育委员会主席的David Snedden也宣称:“代数对于90%的男孩和99%的女孩来说是一个没有功用、几无价值的科目。

数学教授David Smith试图阻止Kilpatrick的报告被收入到中等教育改革专委的报告全集、也是二十世纪美国最有影响的教育文件之一的“中等教育基本准则(Cardinal Principles of Secondary Education)”。Smith指出Kilpatrick并没有召集委员会成员开会讨论,其本人是报告的唯一作者;再说Kilpatrick的委员会并不能代表数学家和数学教师。然而,在Kilpatrick的私人朋友、时任美国教育总督的Phil Clackton的支持下,Kilpatrick的报告最终还是在1920年出版了。

Kilpatrick领导的委员会和教育理论领袖们先扯下手套亮出了剑,美国数学协会(Mathematical Association of America, MAA)的数学家们血涌心头,积极应战。早在1916年,预期到Kilpatrick的报告将产生的负面作用,美国数学协会的的第一任会长E.Hedrick就成立了由数学家J.Young,E.Moore,Oswald Veblen,David Smith以及中学系统的几位杰出的教师和行政人员组成的国家数学标准委员会,研究撰写数学教育报告。由于战争的延误,数学家们撰写的长达625页的题为“中等教育中的数学的重组” 的报告于1923年方得出版,故称“1923报告”。这是关于中小学基础数学教育的一份详实全面的指导文件,其中对中学数学课程做了大量调查,报道了其他国家数学教师的培训经验,讨论了和数学学习相关的心理学问题,证明数学不仅有实际功用还具内在价值,并提出了关于中小学数学课程设置方案的建议。该报告着重强调了代数对于“每一个受教育者”的重要性,直接驳斥了Kilpatrick的言论。这份报告对美国公立教育产生了一些影响,比如影响了大学考试局(College Examination Board)的一些政策制定。

值得特别记上一笔的是,为了对抗进步教育人士,美国数学协会于1920年牵头成立了国家数学教师委员会(National Council of Teachers of Mathematics,NCTM), 第一届NCTM主席C.M.Austin明确表示,该组织将“在教育面前捍卫数学的价值和兴趣”。他强调数学课程的研究、改革和调整应听从教授数学的人们的意见,而不是由教育改革家们来主导。然而在后续的几十年里,显然Kilpatrick的1920报告的影响比数学家们的1923报告占了上风;同时,NCTM也在日益成长壮大中。随着其成员和领袖人物渐渐替换成被进步教育思想洗脑的人们,NCTM逐渐蜕变成了进步教育人士攻克占领美国中小学数学教育的桥头堡。

同为哥大教师学院教授的William Bagley(1874–1946)坚决反对他的同事杜威、Kilpatrick等人的进步教育和实用主义,他坚持认为知识本身具有价值,而不应当仅仅被当作工具,强调学生要系统性地学习学术科目。有感于这个时代中进步教育群体在美国整个教育系统的绝对优势,William Bagley在1926年哀叹道:“世界上没有任何一个其他国家的教育专业的毕业生们具有如此之大的影响力,没有任何一个其他国家的学校工作如此迅速地响应来自这个群体的任何建议。有人嘲笑我们的学校‘静止、被动或迟滞’,可是与其他国家相比,我们国家是教育专家们的天堂”。

(未完待续)