硅谷华裔工程师搬到赌城在家工作 结果染上赌瘾

世界新闻网

12/13/2021

在疫情开始后,不少公司员工都在家工作。许多硅谷菁英们都搬到夏威夷、佛罗里达等风景优美的地方,或在路上一边公路旅行远程工作。而华裔谷歌工程师Z先生由于选择了「罪恶之都」拉斯维加斯,结果深陷赌瘾。从赌场送的五元券到最后开始从银行借数万元上赌桌。还好及时停手的他,希望分享自己故事和赌场的「套路」,提醒民众也提醒自己。

疫情后Z先生因为想到还要工作,不想去有时差的地方,加之没在沙漠住过,觉得新奇便选择了拉斯维加斯。刚开始体验很不错,疫情期间人很少,而且比起加州,这里酒吧、餐厅都正常营业,于是2021年初他就干脆在此买房住下。

Z先生以前几乎没有参与过赌博,但搬来后发现娱乐活动实在太少,很快就把想看的电视剧都刷完,这时发现家附近有家小赌场,当时赌场有开会员送五元的活动,明知是赌场圈套,他还是好奇开了户。以一分钱的赌注在机器上玩了20分钟,五元就成了十元。而这十元的奖励就是一系列深陷赌瘾的开始,「心中的火苗就被点燃了」。

他表示那时开始,他会不时去玩个十多二十块钱,几周下来发现自己还赢了一点,于是更加频繁前往赌场。直到有一天晚上输了200元后,他开始回家研究赌场游戏,发现21点这款游戏,是赌场庄家赢面是最小的,只有51%,于是转而开始玩21点。第一个月下来Z先生竟然还赢了一两千元,更加上瘾。终于有一天晚上输掉近五千元,不服输的他第二天带了一千元,又去把五千元赢回来了。这让他产生自己已经掌握技巧的错觉,更加有兴趣,但也很快开始输钱。

输钱让他非常「上头」,「特别上头的时候,两天48小时有35个小时都在赌场」,他甚至跟公司请假,「当时觉得请假也要去,必须翻本」,两天时间没有吃饭,只是喝水抽烟。一晚在输掉了七、八千元后,他痛定思痛决定戒赌。

但刚戒了两个月,他发现赌场在他的会员卡里送了一些餐饮券,虽然明知是赌场的套路,但Z先生自认为可以管住自己只要去吃饭就好,结果路过机器的时候还是没有忍住。又一次输光后,他确实再也没有玩21点了,而是开始迷上了骰子游戏(craps)。他表示,赌场丰富多样的游戏种类也是套路之一,总能让人在玩腻一款后仍能找到另一个有新鲜感的游戏。

在接下来的一段时间里Z先生越玩越大,一日输掉9000元后,他想起自己银行有信用额度,于是借了1.1万又去了赌场,一个小时后又输光了,当时已在赌场待了十多个小时的Z先生,又从银行借了2万元。好在当天把所有钱又赢了回来。最快的时候,五分钟就赢回了一万多元,最终抱着好几万元现金,在众人目送下由保安护送到停车场。

但之后Z先生也十分害怕,计算后发现每扔一次骰子,都有六分之一概率输掉6000元,当天能赢回来全靠自己运气好,连续十多次都没有扔到输的数字,概率已经小到零点零零零几了,那也是第一次他出现了后怕的心态,于是决定趁这机会戒赌。

戒赌三个月来,赌场将Z先生的等级一再升高,现在几乎已到最高级别会员,给他赠送了约1000元的餐券,以及免费住宿甚至理发等,甚至给他配备了专员服务,试图吸引他再回到赌桌。

Z先生总结表示,第一次赢了500元后的开心程度,之后即再赢好几千也都不再有同样感觉,这种多巴胺的刺激和物质依赖是一模一样的。一年多的输赢波动下来,他大约累积有超过100万元的「流水」。「在赌场没有必胜的策略」,即使明知道赌场永远赢面更大,但赌徒心态就认为自己可以通过短期波动赚到钱。可虽然有概率赢,但其实每个个体只是一个小样本,最终还是会被大数定律「冲掉」,不可能真的赢钱,而若一旦输了可能就会倾家荡产。

离乡来美 1.5代苦闷无人知

世界新闻网

12/12/2021

美国人口普查局(U.S. Census Bureau)2012 年统计数据显示,在抵达美国的数以万计的移民和难民中,每年都有儿童和青少年被他们的父母带到这个国家。例如,在2001年,大约31万(17%)抵达美国的移民年龄在5至16岁之间。这些年轻人被称为1.5代,因为他们处于「中间」状态,既不全是美国人,也不仅仅是新人。

学生与家长 关系冲突很多

纽约市曼哈顿下东城高中英语老师敏主要服务新移民的学生。根据她在该校工作18年的经验,她发现这些1.5代学生与其家长之间的关系和冲突「很多」,且他们的矛盾与美国出生的孩子与家长的矛盾「不太一样」。这些在美国的初中和高中的1.5代,「出现的问题很大,需要社区关注」。

纽约华人刘先生的大儿子初三时移民来美,而小儿子在美国出生。他说,两个儿子虽然出生在同一家庭里,但生活习惯和文化观念完全不同。

他说,大儿子在中国接受了初中教育,具有中国传统文化的思维观念。例如,他把来源地写成中国,结果大学要按照留学生的标准收费。大儿子喜欢吃中餐,尤其是家乡菜。大儿子的朋友主要是新移民和留学生。「他在外州读硕士时,与两个中国留学生住在一起,成为铁哥们。」

大儿子还懂得一些中国传统礼节,如遇到长辈,他也知道叫人。他说,大儿子可以用中文与父母交流,而且用的中文也比较地道。他也看中文电视剧,尤其喜欢日韩女孩,「他将来找的对象应该是亚裔。」

小儿子则是另外一种情况。目前,小儿子在纽约市特殊高中读书,朋友大多是外族裔,很少华裔。虽然小儿子在家里吃中餐,但是若问他最喜欢吃什么食物,他还是说三明治、汉堡包和热狗。小儿子虽然也上中文学校,但是中文词汇很少。一遇到复杂一点的事情,他就要用英语。他多次问小儿子将来准备在哪里读大学,小儿子总是顾左右而言他,「我估计他将来要去外州读书,以便脱离父母。」

父母期望高 孩子压力更大

纽约华人Dennis的儿女分别为20岁和18岁,在纽约出生长大,现在都在上大学。他本以为儿女与中港台来的留学生应该容易成为朋友,因为都是华裔。「但是孩子说,他们与留学生玩不到一起,因为想法不同。」

下东城高中英语老师敏说,她教的学生多是1.5代。「他们多数来自广东、福建,也有来自北方其他省份的。」有的孩子移民来美时,已经16、17岁或者已经18岁。由于父母对他们的期望很高,孩子承受的压力更大;而父母与他们不容易交流,因此累积的矛盾越来越多。

她说,这些孩子的父亲大多在孩子年幼时离开中国,来到美国打拚,也有的是母亲先来美国。许多人通过各种方式拿到绿卡,然后再申请配偶和子女来美团聚。在孩子成长的关键阶段,父亲或母亲不在身边,感情生疏。

同时,夫妻之间长期分居,并且分居在两个国家,也有交流缺失的问题。夫妻一方在家乡带着孩子,苦等绿卡,另一方在美忙于生计,配偶实际上处于半离婚状态。终于来美团聚的时候,「孩子与父亲或者母亲已经十多年没有见面了。」

这些家庭的父母对孩子的期望也很高,希望孩子努力学习,取得好成绩,将来能够考上好的大学,不枉家人分别这么多年。但是,这些孩子在家乡很可能就没有好好读书,再加上来到一个全新的英语环境,学习更加吃力。

另外,在家乡时,这些十几岁的孩子都有自己的交际圈。现在,他们随着家长移民美国,脱离了原来的朋友圈,就等于连根拔起。于是,有人出现心理问题,「学生不来上课了,我就打电话找人。」这时,辅导员告诉她,这个孩子患上了忧郁症。

敏说,父母对他们的孩子期望过高,而孩子不会英语,加上新移民家庭经济条件有限,所有这些都对孩子产生压力。同时,父母为了谋生,早出晚归,与孩子的沟通很少,也不愿意参加学校举办的活动,因此「父母需要改变」。

2020年3月,纽约市爆发新冠疫情后,纽约市的学校全部关闭,实行网上上课。「我发现几个孩子不上网课。」她告诉家长,他们的孩子可能有心理问题,但是家长没有意识到,结果耽误了孩子的治疗。

她说,许多孩子出现心理障碍,表现为爱打游戏,其实是在逃避,「他们需要与心理专家沟通」。该学校有自己的心理学家,可以给孩子做心理评估,但需要家长签字同意。如果她给家长打电话建议他们同意给孩子做评估,但多数华人家长不同意。

经济问题也是导致这些孩子出现精神问题的原因之一。她说,这些孩子随着父母移民来美,先在亲戚家落脚。「他们居住条件很差,孩子心里很痛苦。」但父母因为不会英语,没有技术,找工作不顺利,就没有能力改善家庭生活。

另外,还有许多父母来到美国后,在纽约找不到工作,只能去外州打餐馆工。「有时,父母也分别在不同的州打工,实际上继续分居。」但是,外州没有像纽约市公立学校提供的双语班,因此孩子要留在纽约市读书。许多孩子边读书,边打工。来到美国也与父母分居,他们与父母的关系也不可能恢复。

她说,父母认为,只要孩子来到美国,坐在教室里学英语易如反掌,实际上这些父母并不理解孩子的需要。许多孩子已经适应家乡的生活,并不想来美国;另一些孩子则认为自己将来总是要来美国的,因此在家乡也没有好好念书。

不过,也有学习好的孩子,但是人数不多,大约20-30%读了大学,有了好的发展。例如,有人找到了稳定工作,组建了家庭,甚至成为专业人士,如医师、药剂师、护士、教师等。还有的学生自己创业,经营餐馆。当然,许多人仍然在打工。

夹两种文化 独特的群体

洛杉矶加州大学社会学教授周敏说,学者对1.5代的定义比较宽泛。一般的定义是在国外出生、移民时年龄13岁以下,但也有学者定义为移民时年龄18岁以下。这些1.5代的父母是「第一代」移民,即移民时已经是成年人,1.5代也不是出生在美国的「第二代」。1.5代年轻人与第一代和第二代是分开的,本质上不属于任何一代。

尽管1.5代的定义不同,但大多数研究人员都认为,1.5代是一个独特的群体。有的专家认为,他们既不是第一代移民,也不是第二代移民,既不是新移民,也不是美国人。第一代移民是出生在他或她的祖国并在成年后移民到新的东道国的个人。

过去的研究表明,第一代和第二代移民在身心发展阶段、家庭社会化过程、学校和社会经历以及对家乡的取向等方面存在显著差异。1.5代人生活在两种文化之间:他们在学校参与主流文化,在家里说他们的母语,但在学校只说英语。

有学者指出,1.5代这个词通常被负面地视为不同且具有独特需求,从而在教育机构内造成问题。他们这样解释1.5代人:他们部分受过外国教育,部分受过美国教育,可能会形成一种奇怪的语言使用模式:他们可能以英语为主导,他们可能在家语言主导,他们可能认同一种语言,但实际上更擅长另一种语言。

1.5 代移民:融不进的异国,回不去的故乡

来源:故事FM

10/16/2021

如果问起你的家乡,你会觉得这是个复杂的,一言难尽的问题吗?

为了改变命运,很多人会背井离乡,主动选择流动。但也有很多人,他们被迫卷入流动的浪潮,卷入一段无法回头的旅程。

在中国的移民潮中,就有这样一批孩子 —— Ta 们出生在中国,但却在少年时期被带离了祖国。他们被称作 1.5 代移民。相比于主动选择出国的一代移民,或者一开始就出生在海外的二代移民,1.5 代移民们往往有着更加强烈、复杂的乡愁。

失落的家和国,骤然变幻的人生轨道,逐渐远去的山河故人,这些甚至需要 1.5 代移民们用一生去适应,去理解。

今天我们要讲述的就是这样一个故事。在这个故事里,有一个没能融入异国文化的少年,有他纠葛的家庭,和他回不去的故乡。

我叫 Charlie ,今年26岁,就读于墨尔本大学法律系,我是在 12 岁不到的时候移民到澳洲的。

Charlie 的父母都出身于一个江苏小县城的农民家庭。他的父亲是海军,转业后当上了公务员。而母亲是县城医院的药剂师。Charlie 的父亲享受着这样安逸,稳定的生活。但母亲却不满足于这样柴米油盐酱醋茶的日子。她觉得这个小县城里的一切都一眼望得到头,而小县城中的人们对于一个女人的期待,也仅仅是做一个好妻子,一个好母亲。她确信这绝不是自己想要的生活。于是,她下定决心,不管付出怎样的代价,都要离开这里,去国外的广阔天地中自由闯荡一番。

-1-母亲的离开

我妈妈是在我一年级上半学期的时候出国的。我们学校午睡的时候,我妈妈出现在窗外,叫我出去,跟我说她要走。我虽然不知道这一切是什么意思,但是也没有觉得特别伤心,更多的是不理解吧。完全不知道我妈妈要去哪里,或者去多久,为什么去,以及这一切对于我的生活会造成什么样的改变。我只知道妈妈要去一个特别特别远的地方,暂时也不会回来。

我外公外婆那个时候经常问我:“你知道你妈妈去哪了吗?”。我家里有一张世界地图,我就在地图上找,找到了墨尔本,指着说,妈妈去那儿了。

-2-我是龙的传人

在父亲和外公外婆的细心照顾下,Charlie 并没有因为母亲的离开感到忧愁。但是他并不理解母亲为什么这么想离开中国。因为父亲是军人,Charlie 从小是在部队大院长大的。大院就像是一个温暖的大家庭,早上广播里放着起床号和军歌。战友们的关系特别亲近,以至于孩子们管所有的阿姨都叫“妈妈”。虽然当时的小 Charlie 并不太理解民族,祖国之类的概念,心中却充满了一种对于自己作为中国人的自豪之情。

部队大院里面有来自五湖四海的人,但是大家都说是普通话。小孩子的父母都是战友,同样年纪的孩子成天骑着自行车一起在大院里面呼啸,然后成群结队地去各家蹭饭吃。互相串门的时候,大家一起看的 DV 都是船坚炮利的军事题材,对于金戈铁马的生活有一种非常浪漫的想象。

我在这么一个环境里长大,可能使得我对于民族认同的观念是相对来说比较早熟的。

我二年级的时候就第一次到过澳大利亚,在一个语言学校待了两个礼拜。语言学校有很多移民的小孩、黑人孩子、亚裔的孩子。那时候可能也是我第一次有了非常明确的,我是一个中国人的概念。我记得很清楚,班上有我和一个台湾(专题)来的孩子。我在觉得孤单的时候,就会跟台湾孩子说我们是“龙的子孙”。

自那次从澳洲回国以后,我就进入了一个非常正常的升学道路。周围的人可能会偶尔跟我透露出就是有朝一日我可能会出国生活和学习,但是我并不知道这一天什么时候会到来。

我知道要走的时候是 2007 年 1 月份的时候,我刚刚六年级上半学期考完试。那次我考得特别好,全班数学就我一个人考满分。然后我记得我回家中午吃饭的时候跟我妈打了个电话说:“妈我特别开心,成绩考得很好”,然后我妈说:“那很棒啊,你想不想来澳大利亚读书?”。我不记得我当时是怎么回答的,当时并不白明白这个问题究竟意味着什么。

到澳洲的那一天,接机的是一个伯伯。一个快要 60 岁的马来西亚华人(专题)。我们一起来到了一个漂亮的公寓,那个伯伯就留下来住了。我一个人睡,我妈妈和伯伯在另外一个房间一起睡。

在 12 岁的年纪,其实对于男女之间各种各样的事务并不是特别了解,只是隐隐约约地觉得这是有什么不对,但是具体是哪里不对,我似乎也说不上来。

-3-寄宿学校的生活

Charlie 的妈妈刚开了一个自己的针灸诊所。她的事业刚起步,工作特别繁忙,没有时间照顾 Charlie 的起居。所以还来不及等 Charlie 搞清心中这股不对劲的感觉是什么,他就被送去了一所寄宿学校里。

Charlie 是年级里唯一的中国人。他不会说英语,无法和人交流。

入学第一天,Charlie 只敢坐在自己的房间里,甚至因为找不到厕所,只能尿在宿舍衣柜里。

一切熟悉的日常生活技能都失效了,Charlie 成了一个什么都不懂的人。

前半年我什么都不懂。听不懂别人说话,和老师同学都没有交流。基本就是处在一个自生自灭的状态中。

课后我就一个人去图书馆里面,里面有很多中文的藏书,我就一本一本地看。

那个时候,我极其想念在国内的同班同学和朋友们。上课的时候,我就会在纸上一遍一遍地默写我们班的学号,和同学的名字。我们班上有 55 个人,所以我从 1 到 55 默写。然后中间总会出现漏的或者不记得的,我回家的时候会跟同学们去问。

我们那个时候有戏剧课。大家一起排练剧本,互相扮演角色。我特别讨厌那个课,因为我听不懂他们在说什么,他们在演什么。

戏剧课是一个在学校的剧场里上的。前面有个舞台,下面是观众席,没有表演的时候就堆着一些可折迭的椅子。在墙和椅子中间有一条细缝,我就一个人躲在细缝最深的角落里面,所有的椅子都排在我前面。后来老师在这个角落里面找到我,看见我在哭。他问我为什么哭,我不想说,也不会说。

Charlie 也想把心里话说给懂得人听。在学校走廊里就有一台电话。但 Charlie 不会用。这通电话最终没能播出去。没有人听到 Charlie 的心声。

周五的时候,Charlie 的妈妈会把他接回家过周末。但让 Charlie 感到陌生、压抑的,不只有新国家、新学校,还有新家和新家人。

这个伯伯有一种传统中国家长式的作风,像巴金小说里面写的那种要极力树立自己权威的独裁作风。

发生矛盾时,他会对我进行一些我那个时候觉得无法忍受的、屈辱式的惩罚。不管是罚跪,还是出门反思。记得有一次不知道为什么在开车的途中,我们发生了口角。他开到半路就说“你下来自己走回去吧”,所以我就真的下来了,自己在荒郊野岭走了很长一段时间。

那样的生活使我在今后的很长时间里变得碰到很多事情,或者困难,都习惯自己消化掉,不会再在外面去说。

但是那个伯伯对我妈妈生活和生意上都给予了非常多的帮助。伯伯负责诊所的经营以及前面的各项的事务,我妈妈就负责做针灸师,这个生意一直经营到现在。

-4-逃离学校,我在自己的房间遨游故乡

随着时间的推移,Charlie 英语的听说读写逐渐进步了。但是和周围同学的隔阂已经形成,很难再改变。虽然没有什么剧烈矛盾,但是 Charlie 的生活和本地同学的生活就像两条永远也不会相交的平行线。这让 Charlie 感觉越发的格格不入。

排斥的逻辑是双向的,当一个人被主流社会排斥时,他也会排斥主流的意义参照系。

Charlie 开始不写作业,不上课。遇到讨厌的课,他就去厕所里躲上几个小时再出来。

这样孤独,迷茫的寄宿生活一直持续到了 Charlie 初一的时候。他的妈妈搬到了学校所在的小镇上,租了一套房子。本以为这样能帮助到 Charlie 的学业,没想到这却成了他逃学的开端。

初次逃学的时候,其实心里是非常忐忑的。出了校门以后基本就是一路狂奔回家,在家里还担心妈妈会不会回来。但是之后发现完全没有任何的后果,学校里面的老师也没有说什么,我妈妈也没有提前回来。我回家就是山中无老虎,猴子称大王的这么一个状态。

后来这就逐渐变成了一种常态。出门以后我就躲在公寓的楼梯间里面,然后等我妈妈他们去上班,然后在他们上班以后就回家。

两个礼拜以后,学校终于意识到这个问题,告诉了我妈。我妈知道了以后也拿我没有什么办法,她上班非常地忙,不可能一直在家守着我,唯一能做的就是确保我早上出了门。

Charlie 的妈妈认为儿子逃学的罪魁祸首是网络游戏,所以她没收了 Charlie 的电脑,断了家里的网络,希望这样能让儿子重回正轨。但她不知道的是,Charlie之所以把自己封闭在房间里,之所以沉迷于游戏,是因为他在这里,找到了自己的故乡。

我最喜欢的是一个武侠游戏,叫剑侠情缘三。场景里面有小桥流水时的江南水乡,有长安洛阳这样的辉煌都城,还有一望无垠的大漠黄沙。当时我特别沉迷于金庸的武侠小说,就有一个很强烈的武侠的梦想。然后这一切的场景,配合上非常悠扬的民族音乐,让我对武侠的想象具象化了。

我特别喜欢待在华山之巅的论剑峰,旁边有几只游荡的仙鹤,背景音乐里面播的寒江残雪,那是一首笛子曲,我也会吹。那是我当时觉得特别美好的一种境界。

游戏使得我能够暂时地忘记现实生活的痛苦,但也加深了我的在现实生活中的孤僻,因为我既然能够在游戏和虚拟世界中得到慰藉的话,那就没有必要在现实生活中做出任何改变的努力了。

-5-国籍

但是每当关上游戏,走出房门的时候,好不容易找回的故乡就都烟消云散了,而现实里的一切却还在继续。

Charlie 觉得自己在澳洲就像一个漂流的浮萍,和一切都没有联系,也没有任何的未来。他渴望回到中国上学,重续记忆中快乐的,被家人和朋友环绕的生活。但这条路,被 Charlie 的母亲永远堵死了。

我 12 岁的时候,我妈妈就直接帮我把国籍给转了。她之前完全没有跟我提过这件事。我是在回国要办签证的时候才意识到的。

为此我跟妈妈爆发过非常多的争吵。她甚至去问过她的律师朋友,作为一个妈妈有没有权利给孩子转国籍?我觉得她可能很长一段时间里面都不明白,这不是一个有关权利的事,而是有关尊重个人意愿。

这在当时是我很记恨我妈妈的一点。我觉得她就是压在我头顶的一座大山,我在国内生活得非常的愉快,你为什么要把我带到这个环境里来受此折磨?

我就一直跟她闹,说我要回国,我不想待在澳大利亚,并且鼓动我的亲戚家人去劝说我妈妈,闹得家里是人尽皆知。

-6-父亲

这是 1.5 代移民共同的无奈——当第一代长辈孤注一掷,漂洋过海时,被赌上的也有孩子们的人生。

到现在为止,Charlie 都不知道为什么母亲那么果断,那么迅速地让他在制度上彻彻底底地成为了一个澳洲人。而就像当年默许母亲出国的选择一样,父亲再一次保持了沉默。在孤立无援中,Charlie 觉得父亲如果能长久的在澳洲生活,自己至少可以有一个完整的家庭。但 Charlie 却发现父亲和自己一样,不想离开故土。

就这样,小小的一个家庭,碎落在地球的两端。

我不上学以后,我爸爸来过澳大利亚两次。我记得是 2010 年年初的时候,我爸爸第一次到澳大利亚。当时他们已经 8 年没有生活在一起了,经常爆发争吵。

我爸爸各方面都不适应澳大利亚的环境。首先是语言不通,工作也没有着落。他大多数的白天时间跟我妈妈待在一起,在诊所里面,做整理房间,打扫卫生这种很初级的工作。

我爸待了将近一个月的时间,就回国了。

我爸爸第二次过来的时候,我妈妈已经不想让他回国了,并且为此做了一系列的努力,甚至把爸爸的护照给藏起来了。最后还是爸爸自己找了一个华人的旅行社订了机票,翻箱倒柜把他的护照给找出来,自己坐出租车走的。

记得我爸爸跟我说,他已经很努力地想待在这边,但实在是无法忍受。

他那次回国的时候,我是特别绝望的。因为我之前把很多希望寄托于他的身上,觉得如果他能够过来的话事情会变得好一些。但是他走了以后就真的有一种被抛弃的感觉。

我爸爸回国以后,可能因为是在澳洲这一次的经历,使他感到这段婚姻已经无法持续下去,所以后来有传闻传到我妈耳中,我妈就告诉我我爸爸在老家又有了一个新阿姨,两人同居在一起。

爸爸走后,我就觉得可能只能靠我自己去和我妈进行斗争。那个时候已经不是青少年的叛逆的那种状态,对于我妈妈一系列选择的不满情绪集中爆发了。

于是那个时候我就天天在家里,连续两三个月不下楼。白天妈妈去上班的时候,我就在家里自由活动,然后等她回来了以后,我就桌子顶着我的房门。这样的日子可能持续了差不多一年多。

在这一场和母亲的战役中,离开这个母亲强迫要求自己留下的国家,成了 Charlie 脑海中唯一的念头。

终于,Charlie 决定再一次尝试说服母亲。在一次晚饭后,他做了十足的准备,走在母亲的面前,说出了自己多年来的想法。

我很郑重地对她动之以情,晓之以理地说,“妈妈谢谢你照顾我那么多年。但是我这个年纪了,你应该让我做自己的决定。我一定要回国,希望你能够支持我的选择。回国以后不管有多么艰苦的情况,哪怕是要降级,但是总比在澳洲这样干耗来的好”。

然后我妈非常坚决地拒绝了我。她就坐在那静静地看着我,铁青着脸,不做答复。

我首先感觉到一种很强烈的挫败感。我费尽喉舌,但你还是油盐不进。其次是对未来生活的无望。我有这样的一个妈妈,我的爸爸也支持不了我,我没有同学,我的学业也无从谈起。

内心所有的愤恨,在那一瞬间就完全无法控制了。脑海一片空白了,我先把桌子给掀了,然后对我妈拳脚相加。我妈似乎也没有什么反抗,她没有躲闪。

我记得我妈去一个朋友家住了两三周,在那三周里,我每天烧一顿饭,打游戏打到困得不行了就睡。进入了一种放任自流,万念俱灰的状态。而我妈妈可能也不想看到我这一副颓废的模样,所以尽可能的把自己沉浸在工作中。

-7-转变

回国的希望渐渐渺茫,家也在拉扯中支离破碎。更糟糕的是,在接下来的两年里,已经没有学校愿意接受 Charlie 了。

他再一次面临着命运的选择 —— 是继续和澳洲社会彻底脱轨,还是试图融入这块已经无法离开的异国土地?母亲虽然和 Charlie 没有什么交流,却费劲心思寻找愿意接受儿子的学校。在遭到无数的拒绝之后,这所学校终于出现了。这所高中开出条件,只要 Charlie 完成必要的考试,就给予了他”适度逃学“的自由。这让 Charlie 有了一点去学校的动力。

当时其实也没有很明确地决定要洗心革面,重新做人,好好上学。更多的是一种试试看的心态。那个学校对我非常宽容。比如说,我们学校有一个每周三去礼堂集会的传统,是所有学生必须要去的。但是我并不喜欢那种非常群体性的活动,所以我在那个时候被特许去见学校的心理医生与他洽谈,而不是去参加学校的活动。你可以说这是特殊待遇,但是我觉得给我了一些温暖的感觉。

我在课堂上发言并不多,但是在课后和老师一对一地交流,我还是比较放松的。有比较喜欢的科目像政治、英语经济这些,在课后和老师的关系处的还都可以,然后他们也对我青眼相加。

在 Charlie 的学习逐渐步入了正轨后,他和母亲也不再剑拔弩张。母亲有的时候会给 Charlie 做做针灸,两人也会一起去海边散散步。在他们关系缓和的同时,Charlie 的母亲也试图挽回自己的婚姻。

我妈对于这段婚姻其实是非常执着的。她决定一个人回国,劝说我爸爸辞去国内的工作,永久定居到澳洲来。我妈妈成功了,两周之后她和我爸爸一起回来了。这是在我高二临近学年末的时候。

我爸那次过来的时候,就已经裸辞了国内的工作。我爸爸显然是把自己的后路也断了,他不存在回国这个选项了。

从一个很奇怪的角度来说,对于我来说,其实可以说是吞下了一颗定心丸。我和我妈都是澳大利亚国民,我爸也不可能回国去做他本来公务员的工作了,所以这种没有退路的强制性的稳定,可以说是给这个家庭稳住了阵脚。

与此同时我非常清楚,那次我爸过来抛下了国内的一切,其实也是为了我。我肯定是我妈妈很大的砝码。这在给我很大压力的同时,也给我了一定的激励。

-8-玫瑰色的故乡

就这样,Charlie 依旧时常逃学,但总归是完成了所有必要的考试,进入了大学。虽然这个时候 Charlie 已经成年了,但是他的家庭才刚刚在澳大利亚稳定下来,再加上他尚未经济独立,此时如果想孤身一人回国,实现当年的愿望,他觉得并不现实。但与此同时,他对于故土的怀念却强烈依旧。所以大二的时候,他作为国际生来到北京大学交换。这也是他人生中第一次,对自己想象中的那片美好故土有了真实的接触。

在北大我其实只从 9 月开学待到了 11 月,我基本就是一直在全国各地到处游玩的一个状态。

在中国,我就觉得我一刻都不能停在原地,我一定要去不同的地方都看一看。看不同的山水,领略不同的人文风情。

我记得 10 月份的时候,金秋的大兴安岭,上百公里的旅程上,黄杉树和青松林。我记得 10 月份在中蒙边境的额尔古纳河上的晨雾,我记得丙中洛的雪,和怒江的波涛。我记得在老村长家喝酒,很难喝,但是我一个人把它喝完,然后喝醉了;我记得在黄山等待日出,看到金光洒满整个山野。

不管到哪个地方,我觉得我跟当地人都能够很轻松很自如地交流,建立出人与人之间的联系。即使是大家互不相识,但依然能够感觉到人与人之间的温情。这种东西是我在澳洲最缺乏、之前完全没有感受到的。

这一路上的经历我对中国的理解,不是在游戏中很模糊的、相对抽象的理解。对中国的理解,由一种抽象的民族认同感,变成了更加具体的人,更加具体的实物,更加具体的山川河流,而这种归属感是很难磨灭以及改变的。

这种国籍和自我认同之间的断层曾经是困扰我很久的一个心结。现在回头看时,因为换澳洲国籍所造成的矛盾,或许很大程度上不是因为国籍本身,而是源自我在澳大利亚生活的种种不如意,以及我对我妈妈私自替我决定国籍的恨意。

当那一切尘埃落定之后,我开始能够相对平静地审视国籍的问题。我认为虽然国籍和护照是穿越国境线时不可或缺的帽子,但这也是我在生活中扮演各种各样不同的角色所戴的帽子中的其中一个,它远远不能定义为我作为一个个体的全部。

最近我在吹一首曲子叫做《秋江夜泊》,这是一首萧的曲子。这首曲子是由《枫桥夜泊》那首诗的诗意所传达出来的。那种吹奏时的情绪使我有一种超脱的感觉——融入诗中的那种感觉。

坦桑尼亚小说家古纳获颁2021年诺贝尔文学奖

文 / 林煇智

10/07/2021

(早报讯)瑞典学院将2021年诺贝尔文学奖授予坦桑尼亚小说家阿卜杜勒扎克·古纳(Abdulrazak Gurnah),以表彰他在文学上的成就。

法新社报道,瑞典学院说,古纳在桑给巴尔岛长大,但在20世纪60年代末作为难民来到英国,”由于他对殖民主义的影响以及文化和大陆之间的鸿沟中的难民的命运进行了毫不妥协和富有同情心的渗透”而受到表彰。古纳以英文写作,知名作品包括《天堂》。

瑞典人诺贝尔在1895年11月27日写下遗嘱,捐献全部财产3122万余瑞典克朗设立基金,每年把利息作为奖金,授予“一年来对人类作出最大贡献的人”。

根据他的遗嘱,瑞典政府于同年建立“诺贝尔基金会”,负责把基金的年利息按五等分授予,文学奖就是其中之一。

文学奖是颁给在文学方面创作出具有理想倾向的最佳作品的人,该奖项由瑞典学院从1901年起颁发,截至2020年,已有117人获此殊荣。

Abdulrazak Gurnah wins the 2021 Nobel prize in literature

Zanzibari novelist becomes first black African writer in 35 years to win prestigious award

By Alison Flood

10/07/2021

The Nobel prize in literature has been awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah, for his “uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents”.

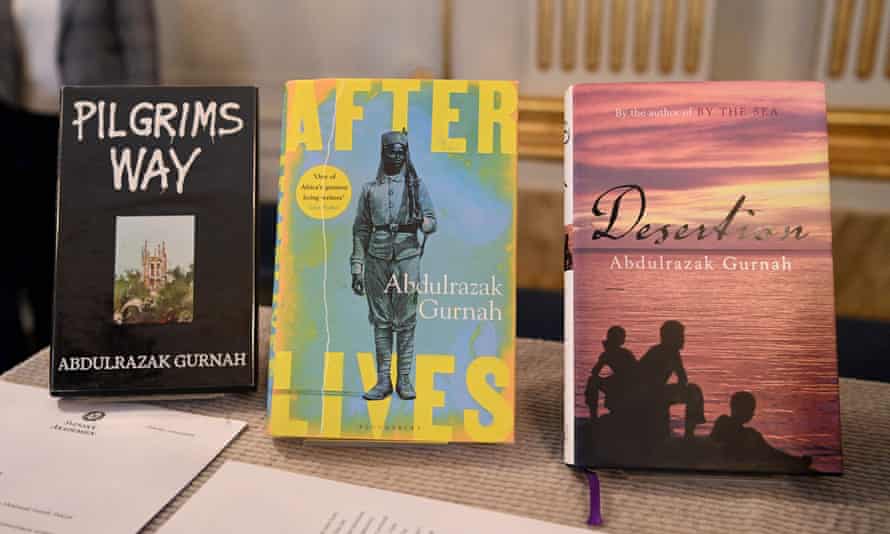

Gurnah grew up on one of the islands of Zanzibar before fleeing persecution and arriving in England as a student in the 1960s. He has published 10 novels as well as a number of short stories. Anders Olsson, chair of the Nobel committee, said that the Gurnah’s novels – from his debut Memory of Departure, about a failed uprising, to his most recent, Afterlives – “recoil from stereotypical descriptions and open our gaze to a culturally diversified East Africa unfamiliar to many in other parts of the world”.

No black African writer has won the prize since Wole Soyinka in 1986. Gurnah is the first black writer to win since Toni Morrison in 1993.

Gurnah’s fourth novel, Paradise, was shortlisted for the Booker prize in 1994, and his sixth, By the Sea, was longlisted in 2001. Olsson said that Paradise “has obvious reference to Joseph Conrad in its portrayal of the innocent young hero Yusuf’s journey to the heart of darkness”.

“[Gurnah] has consistently and with great compassion penetrated the effects of colonialism in East Africa, and its effects on the lives of uprooted and migrating individuals,” Olsson told journalists in Stockholm.

Gurnah, who was in the kitchen when he was informed of his win, said that he believed it was a wind-up.

“I thought it was a prank,” he said. “These things are usually floated for weeks beforehand, or sometimes months beforehand, about who are the runners, so it was not something that was in my mind at all. I was just thinking, I wonder who’ll get it?”

“I am honoured to be awarded this prize and to join the writers who have preceded me on this list. It is overwhelming and I am so proud.”

His longtime editor, Alexandra Pringle at Bloomsbury, said Gurnah’s win was “most deserved” for a writer who has not previously received due recognition.

“He is one of the greatest living African writers, and no one has ever taken any notice of him and it’s just killed me. I did a podcast last week and in it I said that he was one of the people that has been just ignored. And now this has happened,” she said.

Pringle said Gurnah had always written about displacement, “but in the most beautiful and haunting ways of what it is that uproots people and blows them across continents”.

“It’s not always asylum seeking, it can be so many reasons, it can be trade, it can be commerce, it can be education, it can be love,” she said. “The first of his novels I took on at Bloomsbury is called By the Sea, and there’s this haunting image of a man at Heathrow airport with a carved incense box, and that’s all he has. He arrives, and he says one word, and that’s ‘asylum’.”

Pringle said Gurnah is as important a writer as Chinua Achebe. “His writing is particularly beautiful and grave and also humorous and kind and sensitive. He’s an extraordinary writer writing about really important things.”

Afterlives, published last year, tells the story of Ilyas, who was stolen from his parents by German colonial troops as a boy and returns to his village after years fighting in a war against his own people. It was described in the Guardian as “a compelling novel, one that gathers close all those who were meant to be forgotten, and refuses their erasure”.

“In Gurnah’s literary universe, everything is shifting – memories, names, identities. This is probably because his project cannot reach completion in any definitive sense,” said Olsson. “An unending exploration driven by intellectual passion is present in all his books, and equally prominent now, in Afterlives, as when he began writing as a 21-year-old refugee.”Afterlives by Abdulrazak Gurnah review – living through colonialismRead more

Maya Jaggi, critic and 2021 Costa Prize judge said: “Gurnah, whom I first interviewed for the Guardian in 1994, is a powerful and nuanced writer whose elliptical lyricism counters the silences and lies of imperial history imposed when he was a child in east Africa. His subtle oeuvre is as robust about the brutal flaws of the mercantile culture he left as the atrocities of British and German colonialism, not least during the first world war, and the ‘random acts of terror’ he experienced as a black person in Britain – converting them into a comic triumph in his 1988 novel Pilgrims Way.”

Gurnah was born in 1948, growing up in Zanzibar. When Zanzibar went through a revolution in 1964, citizens of Arab origin were persecuted, and Gurnah was forced to flee the country when he was 18. He began to write as a 21-year-old refugee in England, choosing to write in English, although Swahili is his first language. His first novel, Memory of Departure, was published in 1987. He has until recently been professor of English and postcolonial literatures at the University of Kent, until his retirement.

Worth 10m Swedish krona (£840,000), the Nobel prize for literature goes to the writer deemed to be, in the words of Alfred Nobel’s will, “the person who shall have produced in the field of literature the most outstanding work in an ideal direction”. Winners have ranged from Bob Dylan, cited for “having created new poetic expressions within the great American song tradition”, to Kazuo Ishiguro “who, in novels of great emotional force, has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world”.According to Ellen Mattson, who sits on the Swedish Academy and the Nobel committee: “Literary merit. That’s the only thing that counts.”

The Nobel winner is chosen by the 18 members of the Swedish Academy – an august and mysterious organisation that has made efforts to become more transparent after it was hit by a sexual abuse and financial misconduct scandal in 2017. Last year’s prize went to the American poet Louise Glück – an uncontroversial choice after the uproar provoked by the Austrian writer Peter Handke’s win in 2019. Handke had denied the Srebrenica genocide and attended the funeral of war criminal Slobodan Milošević.

The Nobel prize for literature has been awarded 118 times. Just 16 of the awards have gone to women, seven of those in the 21st century. In 2019, the Swedish academy promised the award would become less “male-oriented” and “Eurocentric”, but proceeded to give its next two prizes to two Europeans, Handke and Polish writer Olga Tokarczuk.

北美法律公益讲座安排

时间:周二到周五 晚间

5:30-7:00(西部时间)8:30-9:30(东部时间)

周二:如何准备遗嘱材料(遗嘱workshop)

周三:数据泄露和个人身份保护&事业机会说明会

周四:家庭法和婚姻法(周律师)

周五:人身伤害和索赔(朱律师)

Zoom:6045004698,密码:请私信或群里@我

另外:周三6:30(西部时间)

专题:99%华人移民不知道的法律问题(粤语专场)

Zoom 95190929213,密码:私信或群里@我