长期违规直播非展区 中国一主播被终身禁入熊猫中心各基地

早报网

6/09/2024

中国一名网络主播因长期违规直播非展区,被终身禁入熊猫中心各基地。

中国大熊猫保护研究中心星期天(6月9日)在官方微信发布不文明行为通报。

通报称,朱某某(微信视频账号名为“小朱接熊猫”),自4月3日熊猫“福宝”回到中国,到神树坪基地隔离检疫起,长期利用民宿阳台、基地周围高地等对神树坪基地隔离检疫区、办公科研楼、繁育园等非展区进行直播。期间,基地所在地的耿达派出所、镇政府、保护站联同神树坪基地多次对其进行劝告无果。

通报称,为加强保护管理,卧龙区(局)和熊猫中心也相继于5月28日和6月7日发布了不得进入大熊猫国家公园的大熊猫栖息地和潜在栖息地、不得对基地非展区进行直播的公告,但该主播依然无视规定。6月8日下午1时50分左右监测到其又在直播基地繁育园等非展区,派出所、保护站再次派员上山劝阻。

通报称,鉴于该主播长期以来的直播行为已经干扰了基地管理安全秩序,并违反了《卧龙神树坪基地文明入园须知》有关规定,该主播将被列入终身禁止到熊猫中心各基地参观名单。同时,卧龙区(局)有关单位也对其违规进入大熊猫栖息地和潜在栖息地保护区域行为进行了处理。

另外,5月3日,游客孙某某、张某、杨某在卧龙神树坪基地因个人言语纷争发生肢体冲突等行为,严重扰乱园区秩序,造成社会不良影响,三名当事人将被列入终身禁止到熊猫中心各基地参观名单。

中国大熊猫保护研究中心再次提醒游客、主播文明参观,勿对熊猫中心隔离检疫区、办公科研楼、繁育园等非展区进行直播,否则将追究相关责任。

一对中国大熊猫正式进驻西班牙马德里动物园

早报网

5/30/2024

一对熊猫星期四(5月30日)正式进驻西班牙马德里动物园。图为名为“茱萸”的熊猫在啃食竹子。(路透社)

来自中国成都的一对大熊猫,经过一个月的隔离后,正式进驻西班牙马德里动物园。

路透社报道,这对三岁的大熊猫分别名为“金喜”和“茱萸”,前王后索菲亚星期四(5月30日)主持了熊猫引进仪式。

中国驻西班牙大使姚敬在仪式上说:“我相信,在西班牙的照顾下,这对熊猫将在马德里的新家安顿下来,健康成长,并为西班牙公众带来欢乐,尤其是孩子们。”

西班牙参与熊猫保护计划已有10多年。马德里动物园在过去17年中帮助繁殖了六只熊猫幼崽。

史密森尼国家动物园官宣:2只大熊猫年底前返华府

世界新闻网

5/29/2024

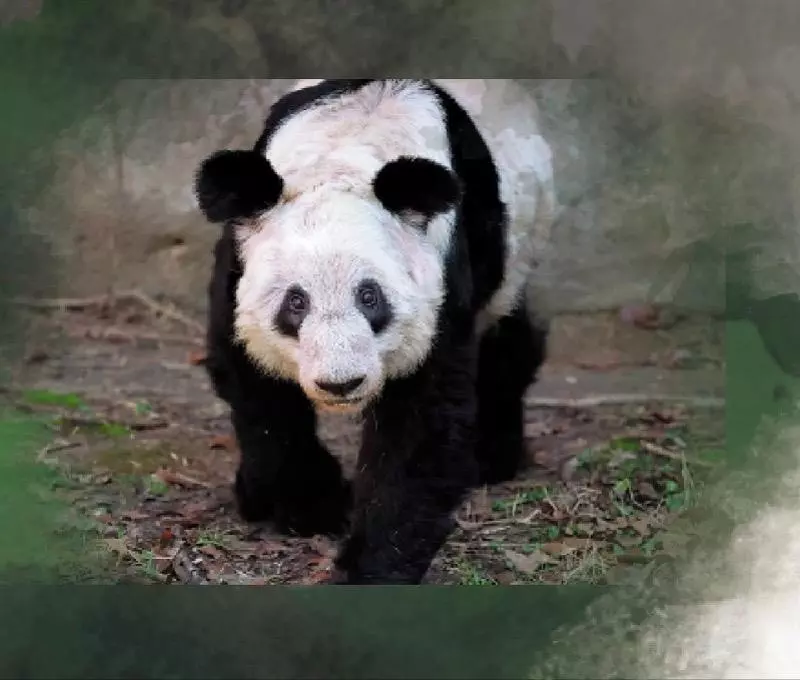

大熊猫憨态可掬,一直是中国对外的亲善大使。图为原本在华盛顿动物园的美香,正享受着香甜的午睡。(路透)

华府史密森尼国家动物园(The Smithsonian National Zoo)29日宣布,两只新的大熊猫「宝丽」(Bao Li)跟「青宝」(Qing Bao),将在今年年底前从中国送抵华府国家动物园。消息传出让许多想念去年11月离开华府返回中国成都三只熊猫大熊猫「添添」(Tian Tian)、「美香」(Mei Xiang)、和「小奇迹」(Xiao Qi Ji)的民众非常开心。

「添添」、「美香」、「小奇迹」是在去年11月6日搭乘FedEx熊猫专机离开美国,并于当天下午从杜勒斯国际机场出发飞往中国。

美联社报导,三只熊猫经过19 个小时的飞行抵达中国几天后,中国可能将向美国派遣新熊猫的消息传出,熊猫爱好者们称熊猫为「中美两国人民之间的友谊使者」。此前,中国国家主席习近平和美国总统拜登举行了一年来的首次面对面会晤。

中国的熊猫计划长期以来一直作为外交的一种途径。近年来,中国向俄罗斯和卡塔尔借出大熊猫,但因与美国的外交关系有些不稳定,中国已开始逐步从美国和欧洲的动物园撤回大猫熊。

华府国家动物园的三只大熊猫去年11月返中。(国家动物园提供)

不只黑白色 秦岭发现野生棕色大熊猫

中国新闻组

5/12/2024

近日,陜西长青国家级自然保护区工作人员在整理2024年春季大熊猫及栖息地调查数据时,发现一只健康的成年棕色大熊猫的活动影像。(视频截屏)

陜西长青国家级自然保护区工作人员整理2024年春季大熊猫及数据时发现,去年秋天,红外线相机再次近距离捕拍摄到一只成年棕色大熊猫,在雪地中悠闲踱步的身影;这是该保护区时隔6年再次拍摄到棕色大熊猫,也是秦岭地区第11次发现野生棕色大熊猫踪迹。

金羊网报导,秦岭是大熊猫的分布地之一,生活着大熊猫的另一亚种——秦岭亚种。与四川亚种相比,秦岭大熊猫头小、牙齿大,头型像猫科动物如猫、老虎等,胸部及腹部毛色多为深棕色。

据全国第四次大熊猫调查显示,秦岭地区共生活着345只野生大熊猫,种群密度居全国之首。更为罕见的是,秦岭地区生活着「宝中之宝」棕色大熊猫。

为什么会出现棕色大熊猫?目前科学界尚无定论,科学家有下面几种推测。

第一,返祖说,认为棕色体毛是一种原始的性状。第二,隐性基因纯合说,认为棕色体毛是一种隐性基因纯合的结果。第三,基因突变说,认为棕色体毛是由于基因突变引起的。第四,环境影响说,认为棕色大熊猫的出现,可能是由于影响毛发色素合成的微量元素在秦岭地区的土壤、水源中含量异常,因而影响它的毛发中的黑色素的合成。

据相关专家表示,目前棕色大熊猫方面的研究几乎是一片空白,研究数据非常有限,要揭开棕色大熊猫之谜,还有待于进一步发现与研究。

网友说,「不要打扰人家,让人家在野外自然生存」、「七仔就是棕色大熊猫」、「可别再抓回来了」、「脱色老了」。

2017年1月23日在秦岭被发现的七仔,就是难得一见的棕色大熊猫。(新华社数据照片)

开启10年旅居生活 大熊猫“金喜”“茱萸”抵达西班牙

侨报网

5/01/2024

【侨报网综合讯】当地时间4月29日傍晚,大熊猫“金喜”和“茱萸”乘专机从四川成都顺利抵达西班牙马德里巴拉哈斯国际机场,随后被转运至马德里动物园开启为期10年的旅居生活。

大陆央视新闻客户端报道,为了给大熊猫创造更舒适的生活环境,马德里动物园对熊猫场馆所有的设施设备进行了安全检查和升级改造,中方专家也提前来到“金喜”和“茱萸”大洋彼岸的新家,对场馆优化改造进行验收。

工作人员4月29日在西班牙马德里转运大熊猫“金喜”和“茱萸”。(图片来源:新华社)

目前,“金喜”和“茱萸”正在新家接受隔离检疫,接触新饲养员。中方专家将驻留3个月左右,陪伴两只大熊猫俩度过隔离检疫期,完成应激适应和行为训练等。

新华社报道,马德里动物园兽医专家埃娃·马丁内斯介绍说,如果隔离检疫等一切顺利的话,它们有望在5月底与公众见面。这是一对“非常活跃”的年轻大熊猫,目前身体状况良好。

当地大熊猫饲养员蕾韦卡·奥尔特加说,这对大熊猫的抵达令其团队兴奋不已,“凭借以往富有成效的饲养经验,我们将尽快帮助它们适应新环境。”

根据中国与西班牙签署的大熊猫国际保护合作研究协议,来自成都大熊猫繁育研究基地的“金喜”和“茱萸”于4月29日启程前往西班牙马德里动物园,开启为期10年的旅居生活。

据了解,为进一步促进大熊猫保护国际合作,推动中西两国濒危物种和生物多样性保护,2007年双方签署了合作协议。在合作期间,共繁育成活6只大熊猫。之前居住在马德里动物园的大熊猫“花嘴巴”一家5口已经回到中国。作为中国和西班牙民众之间的重要纽带,大熊猫一直深受当地民众的喜爱。(完)

中国大熊猫“金喜”“茱萸”开启10年旅居西班牙生活

早报网

4/29/2024

中国大熊猫“金喜”“茱萸”星期一(4月29日)开启10年旅居西班牙的生活。

据川观新闻客户端报道,“金喜”“茱萸”当天上午从成都双流国际机场搭机,前往西班牙马德里动物园,开启为期10年的旅居生活。这是自2019年下半年以来,首批飞赴欧洲旅居的大熊猫。

据飞常准APP,此次承担大熊猫运输工作的是中国国航CA3103货机星期一上午11时24分起飞,预计历经13小时53分钟飞行后,将于当地时间4月29日晚上7时20分抵达马德里巴拉哈斯机场。

据成都大熊猫繁育研究基地介绍,“金喜”是雄性大熊猫,2020年9月1日出生,与双胞胎妹妹“金双”分别以“喜”“双”为名,象征着双喜临门、好事成双。“茱萸”是雌性大熊猫,2020年10月25日出生,出生当日为重阳节因而以节令风物命名。

成都大熊猫繁育研究基地星期一在官方微信公众号发布消息,为保障大熊猫在运输途中的健康和安全,成都大熊猫繁育研究基地定制了专用运输笼,准备了足量新鲜优质的竹子和竹笋,随行饲养员和兽医专家还将在飞行途中定时监测大熊猫的各项指标。

抵达马德里动物园后,中方专家将驻留三个月左右,陪伴大熊猫度过隔离检疫期,完成应激适应和行为训练等,帮助它们快速适应新的生活环境。同时,还将为马德里动物园的饲养员和兽医提供技术指导和业务培训。

为进一步促进大熊猫保护国际合作,推动中西两国濒危物种和生物多样性保护,双方在2007年签署了合作协议。在合作17年间,西班牙共繁育成活六只大熊猫,是欧洲地区大熊猫国际合作成果最为丰硕的国家之一。

此前,在西班牙旅居17年的两只大熊猫“冰星”“花嘴巴”及其三只幼崽“竹莉娜”“久久”“友友”今年3月1日下午平安抵达四川成都。

根据中西双方协议,这次五只旅居西班牙马德里的大熊猫归国后,一对年轻大熊猫将在不久之后落户马德里,延续两国人民40多年的“熊猫情结”。

中国国家林草局:大熊猫野外种群总量增长到近1900只

早报网

1/25/2024

中国国家林草局称,中国大熊猫野外种群总量从上世纪80年代约1100只增长到近1900只。

据中国新闻网报道,中国国家林业和草原局星期四(1月25日)举行2024年第一季度例行发布会时提到上述数据。

国家林业和草原局动植物司二级巡视员张月说,近年来,中国大熊猫野外种群稳步增长。他也指出,熊猫栖息地保护体系不断完善。大熊猫栖息地受保护面积从139万公顷增长至258万公顷。

张月介绍,中国2021年10月设立了大熊猫国家公园,总面积达2.2万余平方千米,约72%的野生大熊猫得到严密保护,进一步提高了大熊猫栖息地的连通性、协调性和完整性,形成了以大熊猫国家公园为主体的栖息地保护体系。

他也称,世界自然保护联盟将大熊猫的受威胁等级由“濒危”调整为“易危”,表明中国大熊猫保护成效得到国际野生动物保护界认可。

旅法大熊猫幼仔“圆梦”7月25日返回中国

7/24/2023

旅法大熊猫幼仔“圆梦”将于星期二(7月25日)返回中国。

据中国动物园协会网站,按照中法大熊猫合作研究协议规定,因疫情原因未能按期返回的旅法大熊猫幼仔”圆梦”,将于25日返回中国成都大熊猫繁育研究基地。中法双方将共同做好运输保障工作,确保”圆梦”平安返回中国。

“圆梦”于2017年8月4日出生在法国博瓦勒野生动物园,是首只出生在法国的大熊猫,父母是旅法大熊猫“园子”和“欢欢”。

回中国近两月 大熊猫「丫丫」变圆了

中国新闻组

6/22/2023

大熊猫「丫丫」在最新的吃播视频里,被网民形容「圆滚滚起来了」。(取材自微博)

旅美20年的大熊猫「丫丫」因健康问题引发争议后,今(2023)年4月底从美国回到中国的北京动物园,考量「丫丫」身体状况,园方表示短期内不会公开展示。园方近日发布「丫丫」最新的吃播视频,只见「丫丫」大口吃着新鲜竹子和竹笋,看来胃口很好。很多网友留言「圆滚滚起来了」、「丫丫的状态越来越好啦」,「跟之前在美的精神状态判若两熊」。

雌性大熊猫「丫丫」旅居美国孟菲斯动物园协议期限原为十年,2013年到期延长10年。去年12月,孟菲斯动物园宣布将把「丫丫」归还中国,按期结束20年的合作研究。「丫丫」旅美期间一度被网民拍到身形过瘦、运动力不佳、毛发脱落并有断齿等疑似被虐情形,尽管孟菲斯动物园否认虐待,仍引发中国国内重视,网民更是一片要求官方尽速送「丫丫」回国的声浪。

从孟菲斯动物园视频中截下当时在美的「丫丫」身形。(取材自界面新闻)

今年2月,中方赴美大熊猫专家组抵达孟菲斯动物园查看了「丫丫」的健康状况,认为除皮肤病导致的毛发脱落外,食欲良好,粪便性状正常,体重稳定。今年4月底,「丫丫」从美国回到中国,目前,「丫丫」已在北京动物园熟悉和适应生活环境。

在北京动物园半个多月的「丫丫」现在怎么样了呢?快科技报导,北京动物园微博发布「丫丫」最新的吃播视频,饲养员为「丫丫」准备了新鲜的竹子和竹笋,「丫丫」大口吃着看起来胃口很好。

很多关心「丫丫」的网民看了吃播视频后表示:「肉眼可见圆滚滚起来了」,「丫丫的状态越来越好啦」,「可以在家过端午节了」、「谢谢北动的奶爸奶妈们。辛苦了」,「丫丫回来之后变得开朗许多」,「终于有个熊样啦」,「果然在家吃饭就是香」,「吃得一脸满足」,「丫丫眼睛有光了,脸蛋儿也圆了,身上也长肉肉了」,「丫丫要天天开心哦」。

据报导,官方此前安排「丫丫」将和著名「越狱份子」大熊猫「萌兰」做邻居, 「萌兰」十分活泼外向,跟已进入暮年的「丫丫」作伴别样的搭配。

大熊猫“丫丫”平安回北京 现不对外展出

5/28/2023

大熊猫“丫丫”5月29日平安回到北京动物园,之后需静养不对外展出。(新华社)

旅居美国20年的大熊猫“丫丫”4月27日返抵上海后,现已顺利通过隔离检疫,回到北京动物园,但现在不对外展出。

据新华社报道,中国国家林草局透露,大熊猫“丫丫”已乘坐包机平安抵达北京,于星期一(5月29日)零时43分回到北京动物园大熊猫馆,目前健康状况稳定。

报道称,“丫丫”在隔离期间有饲养员和兽医全天24小时陪护。北京动物园现已为“丫丫”准备了专门的饲养场馆,制定了有针对性的饲养护理、医疗保障及营养健康等方案,并安排前期技术团队继续照料其生活。

由于“丫丫”已进入老年,回京后需静养、适应新的环境,现不对外展出。北京动物园将通过官方微博定期发布“丫丫”相关信息。

“丫丫”是一只雌性大熊猫,2000年8月3日出生于北京动物园。2003年4月,“丫丫”同雄性大熊猫“乐乐”一起到孟菲斯动物园开始旅居生活,“乐乐”已于今年2月去世。

在“丫丫”返回中国后,中国旅美大熊猫还有七只,其中三只居住在华盛顿美国国家动物园、四只居住在亚特兰大动物园。

全球唯一野生白熊猫亮相 「像披了层雪」

中国新闻组

5/28/2023

红外相机拍摄到的白色大熊猫活动画面。(新华社)

四川卧龙保护区的红外相机4年前首次拍到一只2、3岁野生白色大熊猫,经过追踪监测,卧龙管理局昨日发布全球唯一「白熊猫」最新活动影像,不少网友惊叹,这只熊猫像是刚去北极玩一样,披了一层雪衣在身上;而旅美大熊猫丫丫回国后在上海动物园进行为期一个月的隔离检疫,今日回到北京,由北京动物园专家团队全天24小时陪护。

May 27, 2023

综合媒体报导,亮相的「白熊猫」,在2019年就曾露面,不过专家后来认定,这只熊猫是因为得了「白化症」

从公布影像发现,2月底,一对大熊猫母子在一处树洞休息,白色大熊猫渐渐地向它们靠近,熊猫妈妈首先察觉,发出一声极短的警示,胆大的熊猫幼崽便扑了上去,白色大熊猫边向后撤退边发出「咩咩咩」的叫声,向它们示意想要亲近,熊猫妈妈全程保持「淡定」未踏出树洞半步。一段时间后,熊猫母子离开树洞,白色大熊猫又回到树洞前,仔细嗅闻熊猫妈妈曾待过的每一处地方。此后也多次拍摄到这三只大熊猫相互交叉的活动轨迹。

通过观察,中国大熊猫保护研究中心工作人员认为,画面中的熊猫妈妈极有可能是白色大熊猫的妈妈。

南方都市报报导,4月27日自美返国的大熊猫丫丫在上海专门的隔离检疫场所生活已满一个月。5月27日,动物园已经做好丫丫返京的准备工作,北京市公园管理中心也表示,准备好迎接丫丫。

丫丫由中国租借给美国孟菲斯动物园,因为身体患病,骨瘦如柴的惨样,让中国网友呼吁把丫丫接回国治疗。

红外相机拍摄到的白色大熊猫正面照。(新华社)

四川卧龙拍摄到白色大熊猫与野生大熊猫打斗画面。(新华社)

大熊猫「丫丫」在上海隔离满月将返京,北京动物园称已准备好。(取材自南方都市报)

四川卧龙多次拍摄到全球唯一白色大熊猫活动画面。(新华社)

红外相机拍摄到的白色大熊猫活动画面。(新华社)

这是2月份,红外相机拍摄到的白色大熊猫(左一)与一对大熊猫母子同框的画面。(新华社)

这是一张拼版照片,上图为红外相机拍摄到的白色大熊猫活动画面;下图为同一天与白色大熊猫同框的熊猫幼崽沿著白色大熊猫足迹寻找的画面。(新华社)

西藏绝美冰洞如宫殿 罕见双向通行 长165米宽26米

中国新闻组

3/10/2023

西藏昌都市边坝县边坝镇普玉一村三色湖附近,近日发现一处超大型冰洞「贡嘎冰洞」,长约165米,宽约26米、高约15米,冰洞呈美丽的弧拱造型,最震撼的地方在于,超大的冰洞双向皆可进入;在西藏已知冰洞中,属较大的。

Mar 9, 2023

西藏日报报导,浑然天成的冰洞犹如一个晶莹剔透的水晶宫殿,在阳光的照射下,呈现出梦幻般的景象,洞内大大小小、凹凸不整的景致,由于双向都可通行的超级冰洞极少,更令人惊叹。这是西藏为数不多的秘境和冰雪世界之一,将会是冰雪爱好者绝佳的探险之地。

极目新闻报导,冰洞发现者、护林员达拉表示,他是在巡山过程中发现的冰洞入口,这个冰洞在贡嘎冰川附近,洞内景观非常漂亮,「冰洞两头是通的,长约一百多米,里面非常漂亮。」他说,冰洞距离普玉一村大约6公里,没有道路通行,只能骑摩托车或步行前往。

由于该地比较偏僻,冰洞入口也比较隐蔽,平时没有村民经过这里,只有挖虫草的人偶尔路过,所以以前一直没有被人发现。

边坝县委宣传部工作人员指出,据初步勘测,冰洞长约165米、宽约26米、高约15米,是边坝县目前最大的冰洞,应该是目前西藏已知冰洞中较大的一处。这个冰洞是西藏为数不多的秘境和冰雪世界之一,将会是冰雪爱好者绝佳的探险之地。

小伙「砰一声」掉西藏冰河 挣扎10几分钟游上岸

中国新闻组

01/13/2023

上海游客朱先生近日在西藏著名景点来古冰川游玩时,孤身进入一处冰洞不慎掉入暗河,在十几米长的冰河里挣扎了十几分钟才上岸获救。朱先生在社交平台分享了这段经历,引来许多网友热议。事发后,景区把那个冰洞封起来,朱先生表示,其实不希望因为自己的意思影响景区运营。

紫牛新闻报导,朱先生表示,他独自一人在外旅行快两个月了,进入来古冰川时随身携带了登山包、手机和登山杖。进入景区半小时后,他发现了一个冰洞,「洞内光线还可以,能看见漂亮的蓝冰,顶部有无数倒挂冰棱,奇美。」

于是他从侧面斜坡的断裂冰面爬进洞内。进洞后,他左手持手机录像,右手持登山杖,缓步前行。「大概走了十几米,看到渐渐融化的冰凌,当时我还在感叹蓝冰也太美了,突然冰面塌陷,砰地一声,我就掉进冰水里了。」

一入冰河,刺骨寒意瞬间袭来,还好他的背包与衣物有浮力,水只漫到肩部,但双脚不能触底,他尝试用登山杖探底,水深难测。朱先生这才发现,自己走进来的那条「路」,其实是一条十几米长的冰河,他奋力向洞口游去,但很快就被河面的冰块卡住了,他用肘击敲碎冰块,再往前时就发现冰层变厚,无法敲碎,「我只能用指甲抠住冰面,再配合蹬水,每次只能前进分毫。」

「我朝着洞口喊了几声想求救,但因为高原反应,喊了两声就感觉喘不上气了,这是第一次感觉自己要死在这个洞里了。」每前进一点,他就被冰顶回来一点,体力在挣扎中一点点消耗,「等我终于游到洞口时,我却爬不上去。我扔掉了背包,把手机扔出洞口,收起腿,等下方的冰块缓慢上浮,我用最后的力气瞪着浮冰和冰壁,爬了上去。」

朱先生表示,由于长时间泡在冰水里失温,当时意识有点模糊,在往景区出口处走的时候看到几位年轻人,「我喊了声救我,他们立马跑过来扶着我,有位小哥还脱了外套给我穿。」

北京大学大一学生万余怿是第一个听到朱先生呼救的,开始以为他是高原反应,没想到是掉进冰河失温,「我才发现他整个下半身都已经结冰」。

「我立马脱下衣服裹在他身上,他已经冷到无法脱湿衣服,手已经冻得血红,还带着划伤。」万余怿和团友大哥两个人扛着朱先生走了500米,后来他又背着对方跑了几步。 「我们把他送到了营地,工作人员赶紧让他烤火、喝热水取暖,才慢慢缓过来。」万余怿表示,救人后,他和团友很快离开了现场,朱先生之后在网上跟他说了「谢谢」。

朱先生在社交平台分享了自己的惊险经历后,引来许多网友热议。有网友说「这种攀爬冰川和探洞行为很不负责任,对大自然缺乏敬畏之心」,也有人说「现在景区安排了安保人员,对游客来说是好事」。

中国公布49个国家公园候选区 未来规模将是世界最大

世界新闻网

12/29/2022

中国官方近日公布49个国家公园候选区,保护总面积达110万平方公里。官方指出,未来若是全部建成,总规模将会是世界最大,且未来还会有国家公园「退场机制」。

根据中国国家林草局消息,此次林草局、财政部、自然资源部、生态环境部联合印发的「国家公园空间布局方案」,遴选出49个国家公园候选区(含正式设立的5个国家公园),其中陆域44个、陆海统筹2个、海域3个,总面积约110万平方公里,涵盖全中国28个省份

主要的候选区面积,高达七成在青藏高原,当地布局13个候选区,形成「青藏高原国家公园群」,总面积约77万平方公里;此外黄河流域布局9个候选区;长江流域布局11个候选区。

林草局自然保护地管理司司长王志高指出,按照方案,在创建阶段,由相关省级政府向国家公园管理局提出创建申请,国家公园候选区开展创建后,经评估,确实无法达到设立要求的,不予设立。对未纳入布局方案的保护关键区域,条件成熟时,经科学评估,可以按程序增补为国家公园候选区。

同时,国家公园设立后,将定期组织评估,对评估不达标或造成自然资源资产重大损失的,启动「黄牌机制」,限期整改,对整改不力、经评估确无法整改到位的启动退出机制。

中国在2021年10月首度设立第一批国家公园,包含「三江源」、「大熊猫」、「东北虎豹」、「海南热带雨林」、「武夷山」等共五座国家公园。另外目前还有几处「国家公园体制试点」,包含「祁连山」、「神农架」、「钱江源」、「湖南南山」、「北京长城」以及「香格里拉普达措」等。试点要转换成正式国家公园,需要经过评估验收。

北加州3个+俄勒冈州1个国家公园 明年起1张年票玩到底

世界新闻网

12/27/2022

位于加州最北部的三个虽然壮观但略逊人气的国家公园,以及位于俄勒冈州南部的一个国家公园,将于2023年首次联合起来使用一张年票。

这四个国家公园是:位于德哈玛县(Tehama County)的拉森火山国家公园(Lassen Volcanic National Park)、位于西斯邱县(Siskiyou County)Tulelake的熔岩床国家纪念碑(Lava Beds National Monument)、位于瑞定(Redding)附近的Whiskeytown国家娱乐区(Whiskeytown National Recreation Area),和位于俄勒冈州南部的葵特湖国家公园(Crater Lake National Park)。从1月1日开始,它们将合用一张年票,价格为55美元。2024年,它们将开始提供单一的多公园通行证。

拉森火山的公共事务官员Kevin Sweeney说:「我们希望改善这些地方的交通状况,并相互协助把一些旅游资源分散到那些没有那么多游客的地方。」

在雷丁以西有着一座颇受欢迎的湖泊和健行步道的Whiskeytown国家娱乐区,每年接待约80万游客;葵特湖大约有70万游客。在疫情之前,拉森湖的游客数量在50万左右;熔岩床每年接待约10万人次。

除了相对靠近喀斯喀特山脉(Cascade Range)外,葵特湖、拉森火山和熔岩床都有大量的地热特征,如冒泡的泉水、熔岩洞和泥盆。所有这些地方都是所谓的 「火山遗景径道 」(Volcanic Legacy Scenic Byway)的一站,这是一条500英哩的驾车路线,在偏远山区的火成岩地貌中穿梭。

与整个西部的许多公园一样,这四个地方近年来受到野火的严重打击,目前正处于不同的恢复阶段。这些公园的大部分地区在冬季不对游客开放,即使在温暖的月份,也只有某些毁坏不算最严重的地区最近才开放。

新的年票计划可以帮助提升一个正从火灾中恢复和重建的地区,这些偏远的公园服务和资源分散,它们之间的合作对其运作至关重要。

熔岩床国家纪念碑的代理主管Jessica Reid说:「各公园都真切感受到必须相互伸出援手,互帮互助。 」

更广泛地说,这四个公园符合国家公园管理局(National Park Service)所称的 「发现圈」(Circle of Discovery),这是一个由七个公园组成的沿着克拉马斯盆地(Klamath Basin)崎岖边缘,长达700英里的驾车路线;其余三个公园:红木国家公园(Redwood National and State Parks)、俄勒冈山洞国家纪念及保护区(Oregon Caves National Monument and Preserve)以及图利湖国家野生动物保护区(Tule Lake National Wildlife Refuge),均是免费的。

南加华人出海 上百海豚伴游 还幸运拍下鲸鱼出水画面

世界新闻网

11/28/2022

南加海域温暖,每年会有各类鲸群游至此地繁衍后代。家住洛杉矶的华人J女士趁着秋日好天气,与家人一同出海,除了享受到上百只「海豚伴游」的体验,还幸运地遇见了一只座头鲸并拍下了视频片段。

Nov 28, 2022

据当地的游轮公司介绍,南加洛杉矶县长堤市(Long Beach)和橙县新港滩市(Newport Beach)的海岸,是世界闻名的观鲸地点,不同季节中都有机会见到不同品种的鲸鱼经过此地,其中包括蓝鲸、灰鲸、座头鲸、虎鲸、长须鲸等品种。此外,海狮、海豹、海鸟、飞鱼也是「观鲸之旅」中能遇到的常客。

「上周还有游客在这里看到一只蓝鲸。与往年不同,今年夏季的海水温度相对较低,导致大量的鳞虾迟迟未离开,因此以鳞虾为食的蓝鲸也一直留在这里,牠们往年在7月份就应该离开了。但蓝鲸的数量极少,能够见到牠们一次真的是非常幸运。」从业数十年的赏鲸导游Jen说,蓝鲸是地球上现存体积最大的动物,一只成年的蓝鲸长度可达108英呎,重量会超过180吨,但近年来因为过度捕捞,濒临灭绝。

Jen说,12月会有灰鲸群游经此地,他们从阿拉斯加一路向南迁徙,至墨西哥下加利福利亚海岸(Baja California)繁殖后代。最近牠们在加拿大附近,沿着北美洲海岸一直往下游,预计将在12月在洛杉矶附近海域出现。

「当然,能否看到鲸鱼是需要运气的。」Jen表示,虽然目前还没有好的办法可以准确预测观鲸,但游客其实可以通过社交媒体动态了解近期有什么样的鲸鱼出现在附近海域。一般来说,鲸鱼会在同一海域待上几周的时间。另外,如果前一天是大风天气,看到鲸鱼的几率会更大。

Jen表示,为避免对海洋生态环境造成伤害,法律上是禁止观光游轮靠近鲸鱼或其他海洋哺乳动物。她说:「法律上对赏鲸的距离有严格规定,观赏海豚则没有限制。而且海豚也非常喜欢主动靠近游轮。另外有趣的是,如果有海狮爬上游船的甲板,你可不能赶走它,因为这也违法,正确的做法是等它自行离开。」

游客J女士表示,这是第一次这么近距离在大海里看到海豚,虽然没有看到电影画面里整只跃出水面的座头鲸,但还是觉得很满意。 「这趟赏鲸之旅的体验很好,游览全程中看到了几百只海豚在跟着我们的船跳跃,而且还听到了座头鲸的『歌声』,配上洛杉矶秋末的好天气,真的很开心。」

长江江豚数量有所恢复 部分江段首次发现

10/25/2022

观测结果显示,长江江豚自然种群数量有所恢复,部分江段江豚数量明显增长,一些过去的分布空白江段也发现了江豚身影。

据澎湃新闻报道,第四届长江江豚保护日暨第三届鄱阳湖长江江豚保护论坛活动星期二(10月25日)在江西永修举行。本次活动主题为“共筑鄱湖江豚乐园,助力长江绿色发展”,中国农业农村部长江流域渔政监督管理办公室主任马毅出席论坛并讲话。

马毅在论坛讲话中透露,据农业农村部组织的2022年长江江豚科学考察初步观测结果显示,长江江豚自然种群较之2017年的1012头有所恢复,宜昌葛洲坝下、黄石戴家洲、江西湖口和江苏的部分江段,数量呈现明显增长,武汉江段等一些过去的分布空白区也发现了长江江豚。此外,发现母子豚的数量也显著增加,预示未来种群可能有较大恢复。

长江江豚是长江现存唯一的鲸豚类动物,中国国家一级重点保护野生动物,是检验长江大保护成效和长江生态系统健康状况的重要指示物种,被称为“微笑天使”。2022年长江江豚科学考察,是继2006年、2012年和2017年后的第四次长江全流域江豚科学考察,也是长江“十年禁渔”实施后首次流域性物种系统调查,对于长江江豚乃至整个长江生态系统的保护具有重要意义。

马毅说,下一步,农业农村部将会同沿江省(市)人民政府,深入分析长江江豚保护工作中面临的问题和难点,系统谋划长江江豚保护工作的目标任务、实施路径和具体举措,全面实施《长江生物多样性保护工程建设方案(2021-2025年)》,积极营造长江江豚保护良好氛围。

生态环境改善… 华北豹消失30年 重现北京故乡

中国新闻组

8/20/2022

已经在北京消失30年的华北豹,随着生态环境的改善,再一次出现在北京周边地带。披着金钱纹的华北豹傲视食物链顶端,通过众多活动的复苏,专家乐观地看待:大猫有了「回家」的迹象。

★金钱豹 只分布在中国

「60年前,我们这里捕到过一只豹子,一米多长,浑身金钱纹,躺在地上。」北京市门头沟区下清水村的后山上,70岁的村民马元庆用手比画豹子的大小。马元庆捕到的豹子,学名叫「华北豹」,牠另一个名字则更家喻户晓——金钱豹。

新京报报导,北京是华北豹的故乡,这种只在中国分布的豹亚种,在过去漫长的时间里,栖息在北京广袤的山林中。但1990年代以后,种种原因改变了豹子们的生存环境,在北京地区,豹最后出现的可信纪录,是1992年在门头沟区。

2022年5月,北京市门头沟区启动「迎豹回家」计划。通过改善生态、营造栖息地等多种方式,为华北豹回家创造条件,等待牠的回归。

北京太行山和燕山孕育了丰富物种,在很长时间内,豹子都是群山中顶级的掠食者。

在北京西部门头沟下清水村,村支书王进生的父亲就曾经在山里和豹狭路相逢,他吓得不敢动,站在那里和豹子对视,几秒钟后,豹子转身走了。

王进生的父亲遇到的就是一只华北豹,也叫金钱豹,是中国独有的金钱豹亚种,因此有时也被称为中国豹。

北京的门头沟、房山、怀柔、延庆等,都曾有过许多华北豹生存的纪录和传说,门头沟的村民们都称牠们为「老豹」。

★消失后 到底去了哪里

华北豹数量的减少,到底从何时开始,目前仍没有定论。

北京最后发现华北豹纪录是在就在1992年,1995年启动第一次全中国重点陆生野生动物调查,结果显示,在河南境内的太行山中,大约有12至24只华北豹。

2009年,「中国重点陆生野生动物资源调查」发布,华北豹在山西、北京、河北、内蒙古、陜西、甘肃、宁夏等地,大约共有1160只。

2008年,宋大昭加入了一个名叫「三北猫科动物研究所」的民间组织,作为志愿者到山西追寻豹子的踪迹。2013年,宋大昭和其他志愿者成立了一个保护机构:猫盟。

宋大昭和猫盟曾在北京多个地方寻豹,走遍怀柔、房山、密云、门头沟等地。他们在百花山周边安装了十多台红外相机,可惜一直没有拍到华北豹。

但在北京之外、环北京的山林中,华北豹出现的频率却越来越高。

2012年,宋大昭放的红外相机在河北张家口的小五台山保护区拍到华北豹,距离北京只有30多公里。从那以后,北京周边不时有豹出现的纪录。

国家林草局东北虎豹监测与研究中心副主任冯利民指出,北京地区已经开展多年自然保护的工作,生物多样性恢复形势良好,在人为活动较少的区域,麅、野猪、斑羚等大中型食草动物出没频繁。同时,中小型的食肉、食草、杂食动物,以及大型雉鸡等食物链正在快速恢复。

冯利民称,部分地区的食物链质量,已经与陜西和山西存在野生豹大种群的地区相当,这为未来长期支撑豹种群生存提供了基础。

★复育路 面临三大挑战

在门头沟,黑鹳、大鸨、金雕等九种动物都名列国家一级重点保护动物,为何尚未回归的华北豹如此重要?

长期从事生物多样性工作的北京师范大学生命科学学院教授邓文洪告诉新京报,在自然界,大型猫科动物是顶级的消费者,对控制动物群落至关重要。

在中国,华南虎在野外已经灭绝,东北虎数量也很少,而且集中在东北一带。豹猫也是顶级消费者,当前北京各地都有,但牠体型毕竟比较小,对控制动物群落的效果不大。

北京林业大学生态与自然保护学院院长徐基良举例,当前多地野猪局部泛滥,其实和豹的减少有很大关系,因为野猪的天敌是豹等食肉动物,野猪也是豹非常喜欢的食物。

「北京的豹离开时间并不太长,只要提供好的生存环境,豹回来是有可能的。」徐基良说,从豹的食物角度看,牠的主要食物为麅子、野猪、斑羚等,在北京的山区,这些种群数量都不错。此外,北京以前还有原麝,这也是国家一级重点保护动物,同时还是豹的食物之一。

在「迎豹回家」的同时,门头沟区还发布了「北京市门头沟区生物多样性保护行动计划(2022年-2035年)」,持续推动生态涵养、生物多样性调查保护等工作。

冯利民说,北京地区西部和北部地区天然林面积达到数千平方公里。要在这数千平方公里的森林中恢复豹种群,仍要面临三方面挑战,「一是生态系统的全面修复,二是解决人类活动给野生动物种群的恢复和扩散带来的阻碍,三是做好人与动物共生的准备。」

●自山西种源地 破解引豹进京密码

山西和顺县,一个常住人口12万的太行山中部县城,是华北豹种源地之一。太行山南部的豹子要去北边,须经此地。这里也是太行山与太岳山的交会之处,两条主要山脉的华北豹基因亦在此扩散交流。

对许多保护者来说,「带豹回家」是使命,和顺县是践行的起点。

★生态廊道 延山脉扩散

新京报报导,动保组织「猫盟」负责人黄巧雯指出,和顺作为一个持续稳定的华北豹种源地,能为太行山北部的华北豹种群恢覆不断输送新鲜血液。从太行山到燕山,理论上,豹会沿着山脉扩散、创建领地,从山西到河北再到北京,正是华北豹的一条生态廊道。

研究和顺豹子,有助于破解华北豹种群栖息繁衍迁徙的密码,而这个密码,是豹子返京的关键。

群山之间,一只公豹卷起尾巴,擡起健壮的前肢,准备跃上岩石的照片,在和顺当地广为流传。这是和顺知名度最高的公豹,编号为M2,被人们称为「豹大王」。

从2010年开始,刚成年的M2频繁地出现在和顺县的森林中,并成功生育了至少九个后代。在M2的带领下,成年豹子在和顺县不断开疆拓土,甚至沿着生态廊带一路向北。有的已经沿着山西省昔阳县、阳泉市进入河北境内。

M2在青年时期,以残缺一只耳朵的代价,击败了领地内所有的公豹。之后,牠和一只母豹生下了被称为「太行小公主」的母豹F8,还抚养了另一位豹公主。据传,这位「豹大王」还曾杀死一只将近100公斤的大野猪。

报导指出,这几年,和顺县生态保护协会野生动物救助基地的杨晓东,经常能接到受伤野生动物的求助,「现在和顺人有一种认识,要保护华北豹,就要保护好整个太行山的动物」,所以他们时常会接到村民的电话,进行救助、放生动物。

宋大昭最担心的是打开地图软件后,又看到某处山上添加了几座建筑。他说,华北豹虽是丛林里的捕食之王,但人类的露天煤矿、光伏设施和硬化道路,对牠们来说,却是十分畏惧的存在。

★修复栖地 代代人接力

一条条道路,在华北豹眼里,是难以逾越的鸿沟,牠们不敢轻易穿过。于是,完整的绿色山体,被一道道公路割裂。原本完整的华北豹种群,变得越来越孤岛化。杨晓东认为,如果不及时对华北豹栖息地予以恢复,孤立种群和个体很难持久繁衍下去。

黄巧雯指出,以豹之名,修复荒野和人心,需要政府、社会机构和更多人的共同参与推动。2013年,和顺县委县政府在西部画定了约占全县面积一半的地域,成立「和顺县西部生态功能保护区」,在该区域内不搞污染性工矿企业、避免大规模开发,为华北豹的内核栖息地加上「安全网」,是关键保护举措之一。

「只要山在,野生华北豹在,基因里的扩散天性总会领着牠们回家。」宋大昭指出,北京不是「带豹回家」的终点,而是要通过一代代人接力,让整个太行山到燕山,能够重新出现豹子的栖息地。

华人游黄石 遭大熊爬车窗狂舔玻璃 竟是这个原因

世界新闻网

7/06/2022

佛罗里达州的华人Lily一家房车游,6月下旬来到黄石公园熊世界(Yellowstone Bear World),一只硕大的黑熊突然爬到正在行驶中的房车上,并一直在窗玻璃上狂舔。当时与大熊只有一窗之隔的Lily分析,之前有一只蜜蜂撞死在车窗上,大概因此招来了喜欢蜂蜜的黑熊。

Jul 6, 2022

Lily一家6月28日开着房车在黄石熊世界游玩,这是一座以熊为主题的野生动物园,游客们可以一边开车,一边观看车外的野生动物。 Lily拍摄的视频显示,当天下午3时左右,一只黑熊从路边草坪走到车道上,准备穿越马路,一开始黑熊离房车约有七八米远的距离,它缓步往前走,Lily的丈夫也将车速放慢,跟在大熊后面,并保持一定距离。

前面行走的大熊走了一段路后突然停下来,Lily的车也跟着赶紧停了下来,此时几米远的大熊竟然转身,朝着房车径直走过来,并且越来越近。坐在车内的Lily一家,都被大熊的奇怪举止吓了一大跳,视频中可以听到Lily连声低叫:「天哪,天哪,它这是要干嘛?」

有那么几秒钟,大熊就停在车底正前方一动不动,房车主人还在猜测大熊的目的,突然一颗硕大的黑脑袋探了上来,大熊纵身一跃,开始在车前窗使劲往上爬。 Lily回忆当时情景,「我坐在副驾驶室上,熊脑袋就在面前晃,离得非常近,蛮吓人的,脑袋特别大,就这样顶在车窗玻璃上,不知道它到底想干嘛。」

从视频中可以清楚地看到大熊当时的一举一动,身边的丈夫叮嘱Lily不要发出任何动静,就在一家人被眼前这幕场景吓呆时,趴在车上的大熊突然开始狂舔车窗玻璃。直到这时,Lily才明白过来这只熊的真正意图,她解释说当天上午,汽车雨刷器曾经夹死过一只小蜜蜂,熊爬上来后就一直在舔蜜蜂所在的玻璃位置,「那个位置我记得很清楚,因为要拍车外照片,我还觉得这只残余的蜜蜂挡了镜头,想着要清理一下。」

为保证游客安全,进园时工作人员要求所有车辆关闭窗户,Lily认为他们一家与黑熊近距离相遇纯属巧合,「食物的吸引力太大了,一只残留在车窗上的蜜蜂竟然引来大熊。这只熊开始过马路时就离我们比较近,它的嗅觉又特别敏感,闻到了撞死在车窗玻璃上的小昆虫留下的味道,这是我唯一能想到大熊爬上车的理由。」

在和大熊近距离接触时,Lily坦言有些紧张,倒是十多岁的儿子比较镇定,「儿子说不要理它,过一会它无聊了就会走,熊也没有进一步拍玻璃想要破窗,我们就一直安静地等着。」Lily后面的四五部车也跟着停下来,大家都在车上耐心等待这只黑熊的动静。

很快的,园区一辆皮卡车载着工作人员赶到,视频中可以看到,还在狂舔玻璃窗的黑熊,听到远处传来工作人员的调用声,它侧身回头看了一下,一开始还不愿离去,停顿了几秒钟,显然舍不得眼前的美食。之后在工作人员的催促之下,这才依依不舍下车离去,并朝着皮卡车疾步跑了过去。看到眼前大熊生动的样子,Lily一家禁不住笑出声来,完全忘记了先前的紧张,「工作人员应该在叫喊熊的名字,他们朝夕相处,比较熟悉,熊一听到饲养员的召唤就赶紧跑回去了。」

整个过程有惊无险,Lily表示遭遇这样的事应该比较少见,「如果没有这只残留的蜜蜂,熊就不会搭理我们的车。而且园区内大部分熊都有休息游玩的专门场所,它们或游泳或睡觉,我们那天总共碰到两只走在路上的熊,这一只刚好离我们比较近,嗅觉又特别敏感,才发生这样的故事。」

对于这次独特的经历,Lily补充道,「其实我们并没有觉得当时处境危险,紧张肯定是有的,但毕竟是在野生动物园里发生,相对比较安全,如果是在野外遇到这样的事情,那就非常可怕,熊可能会砸玻璃,对我们发动攻击。」

研究发现熊猫食竹历史可追溯到600万年前

7/03/2022

中国科学院研究员对采自云南昭通水塘坝晚中新世(距今约700万年至600万年)遗址始熊猫伪拇指化石进行研究后认为,大熊猫至少在距今600万年前就有专门吃竹子的习性。

据中新社报道,中科院古脊椎动物与古人类研究所(古脊椎所)客座研究员、美国洛杉矶自然历史博物馆研究员王晓鸣,连同中科院古脊椎所研究员邓涛、中科院昆明动物所研究员吉学平与科研同行合作,完成了对伪拇指(也称第六指)和臼齿化石的研究后发现,始熊猫具有最早的增大的桡侧籽骨(即伪拇指),已经形成“拇指”对握功能。

不过,自中新世晚期以来,熊猫的“拇指”没有进一步增大,因为熊猫在抓握竹子的同时还必须兼顾蹠行式(前后脚掌接触地面)走路的承重功能,不可偏废任何一方。这一分担体重的限制可能是熊猫的伪拇指从未演化成完整手指的主要原因,但这种简陋的“拇指”表明,大熊猫专门吃竹子的习性至少在距今600万年前就已经起源。

这项古生物研究重要成果论文,新加坡时间6月30日夜间在国际学术期刊《科学报告》上线发表。

也是论文共同作者的邓涛研在论文发表当天,接受中新社专访时说,属于食肉目的大熊猫是熊科中一个高度特化的成员,它已演变成一种专注的植食性动物。大熊猫与其“同门兄弟”不同,因为它有许多绝技,使大熊猫能够适应于专门吃竹子的生活。

黄石公园美洲野牛失控 科州男救小孩被牛角戳中 受伤送医

世界新闻网

6/30/2022

黄石国家公园的官员表示,一名科罗拉多州男子试着让自己跟孩子避开一头美洲野牛(Bison)的威胁时,却因为离得太近了,反被冲过来的美洲野牛用牛角戳中。

美联社报导,这起事件发生在27日。按照园方说法,这名来自科罗拉多泉市(Colorado Springs)的34岁男子当时正跟家人在老忠实区的巨型间歇泉附近步行,却碰上一头公的美洲野牛朝他们冲来。

从社群媒体上流传的事件经过影像似乎可以看出,当美洲野牛冲向同行的其他人时,该名男子就在美洲野牛的斜后方。眼见美洲野牛追向正在逃跑的小孩,男子赶紧跑了过去,似乎是打算让自己处在来势汹汹的动物跟家人之间,随后只见到他双手抱起孩子,接着就被美洲野牛的牛角戳中。

根据影像,尽管该名男子的手臂被戳中,更一度被顶到双脚离地,却始终紧抓着孩子不放。一大一小最后被美洲野牛抛到地面,随即立刻起身逃离。

Jun 28, 2022

Bison charges tourists in Yellowstone: A visitor to Yellowstone National Park shot video of a bison that charged tourists Tuesday, July 28, 2022. The bison charges two adults and a child and then a man lifts the young child out of harm’s way.

这是黄石公园今年内第二次有野牛撞向游客。5月30日,一名来自俄亥俄州的25岁女子在黄石公园违反园区规定,近距离接触野牛遭到攻击;该女子被野牛冲撞后飞上10呎的高空,重伤送医。

园方强调,近距离接触黄石公园内的野生动物是危险的,游客应与野牛保持25码(23米)以上的距离。